教授回乡“种”文化 “门前三小”飘书香

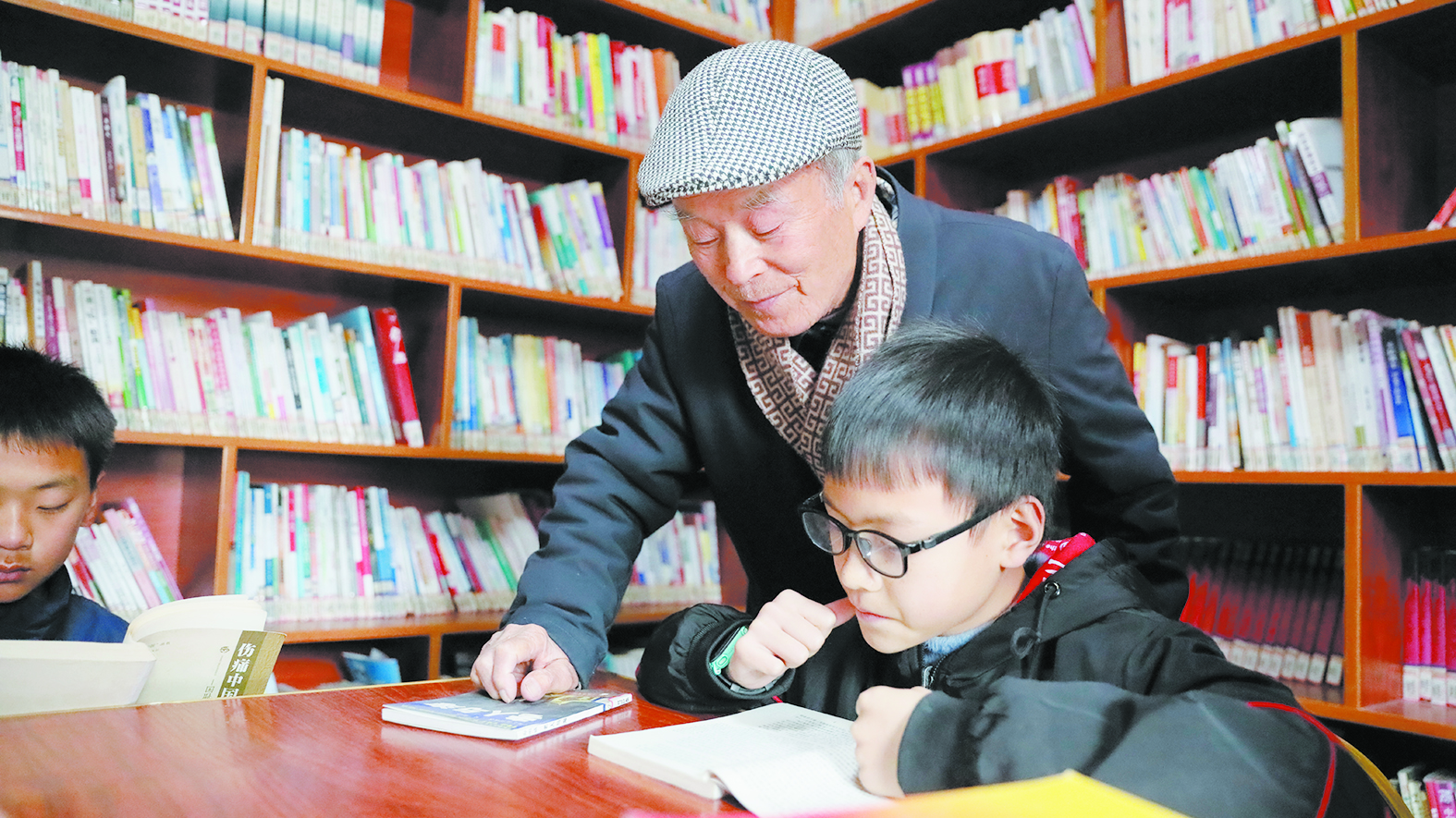

夏昭炎在“小书屋”辅导少年儿童学习。攸县县委宣传部供图

株洲晚报融媒体记者/姚时美

近日,参与“文明中国·看湖南”主题采访活动的新华网,刊发全国第七届道德模范夏昭炎专访文章,报道他“种”文化的故事。报道称,从三尺讲台到农家书屋,从育人殿堂到乡村讲堂,从繁华都市到“乡间舞台”……今年90岁的夏昭炎和老伴杨莲金回乡20年里,为乡亲们“种”出一片盈满书香的“文化田”。

休闲娱乐

从聚众打牌到群歌群舞

来到谭家垅社区高桥文化活动中心,只见这里热闹不已,农忙之余的村民在优美的音乐中翩翩起舞。

“拆了两栋房,填了一口塘,建了个广场,老百姓喜洋洋。赶上了新时代,感谢共产党!”杨莲金老人对每一位前来参观的人热情洋溢地介绍这里的变化。

2004年,在湖南科技大学任教几十年的夏昭炎教授携老伴回乡养老,看到乡亲们沉迷打牌,孩子们到处疯跑,心里顿感着急:“农村的文化生活太匮乏了。”

夏昭炎决定,要把文化的种子撒进乡村的土地。

他整修老宅后,在家办起借阅室。村民们纷纷鼓励自家孩子去他家看书。

但大人们还是未离开牌桌,杨莲金此时便出马了。

她不厌其烦地劝说妇女们到广场上跳舞,起初大家都显得难为情,只有寥寥数人参加。经过一段时间坚持,越来越多的村民加入了,不少老人和孩子驻足观看,氛围越来越热烈。后来,村民的日常休闲从聚众打牌变成了群歌群舞。

如今,每天傍晚,一群妇女聚拢过来,随着音乐响起,她们在欢快的节奏中,舞动轻盈的身形,洋溢幸福的微笑,每一个人都沉浸在欢乐气氛之中。

看管模式

从到处疯跑到聚集看书

开卷有益,书香致远。广场旁边的小书屋,也是村民和孩子的好去处。

2009年,书屋开张时,夏昭炎挨家挨户邀请,但他发现,许多老年人不识字,看不懂书和报。于是他办起了老年学校,在祠堂的空地上支起一块黑板,为一群头发和他一样花白的乡亲们上课。

卫生系统退休的杨莲金发现,乡亲们缺少医疗保健知识,很多人生活方式不健康,她就利用自己所学,开设老年保健知识讲座,带领大家养生、健身。

慢慢地,老人和小孩都成为书屋的常客,老人也更懂养生,小孩更爱学习。

小书屋目前藏书超过2万册,总借阅数达到1万多本,还升级为攸县图书馆高桥分馆,在界江、南田、陈家场、荷叶塘、杏塘、佳台村设立了6个分借阅点,一举下了6个“蛋”,让图书“漂流”。

教学方式

从单个辅导到集中授课

广场旁边还有一所“少儿假期学校”引人注意。一楼摆满了电子琴,是音乐教室;二楼放置了课桌椅和黑板,是文化课教室。这和公办学校的课堂别无二致。

小课堂缘起夏昭炎的小孙子夏悦然。上中小学时,他每年暑假都要从北京来湖南乡下,由夏昭炎夫妇辅导学习。

一天,夏昭炎对老伴说:“一头牛是放,一群牛也是放。我想把村里那些没人管的孩子都管起来。”

就这样,夏昭炎很快召集起几个小孩,和小孙子一起学习,家里俨然成了幼儿园,整天洋溢着孩子们的书声和笑声。

随着前来学习的孩子越来越多,夏昭炎于2011年打造了“少儿假期学校”。

越来越多的年轻人随之加入支教队伍。如今已是北京理工大学研究生的夏悦然,每年暑假都会回到这里为孩子们授课;在“少儿假期学校”成长起来的本村孩子夏阳洋,如今站在授课讲台上,看着台下的孩子,仿佛看到了当年的自己。中南大学、湖南科技大学、湖南信息学院、湖南环境生物技术学院在这里挂牌“社会实践基地”,每年暑假组织多名大学生前来支教。

起源于谭家垅社区的攸县“门前三小”(“小广场”“小书屋”“小讲堂”),目前已在攸县全县推广打造800多个点,成为全国农村公共服务典型案例。