耗费20余年 他建起株洲首个粮食文化收藏馆

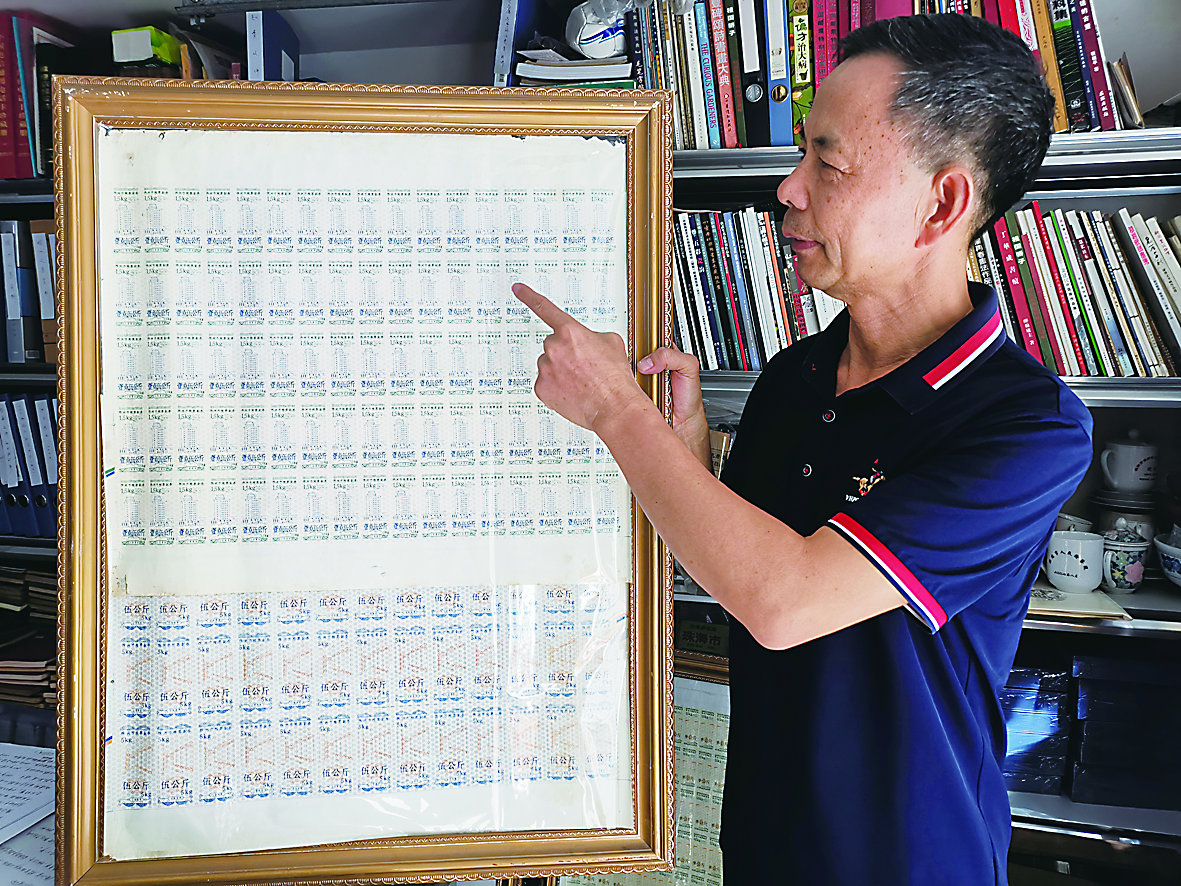

▲李辉盛和他收藏的粮票副券版票。记者/赖杰琦 摄

▲李辉盛收集到的三枚株洲市1968年发行的粮证。记者/赖杰琦 摄

株洲晚报融媒体记者/赖杰琦

虽说“万物皆可收藏”,但在收藏界,主打粮食文化的收藏者并不多。在天元区泰山路220号金涛小区1栋(市住房公积金中心旁),有一个以粮食文化为主题的收藏馆,自今年6月起正式建成对外开放至今,已先后接待了包括小区居民、普通学生、收藏玩家等在内的数百名参观者,而为了建起这个收藏馆,馆主李辉盛用了20余年时间。

昨日,记者来到这个粮食文化收藏馆,粮票、油票、饲料票及各时期粮食供应证、粮食转移证……站在收藏馆内,各种与粮食相关的藏品将这个约40平方米的房间摆得满满当当。平时不善言辞的李辉盛,说起自己这些收藏品,变得滔滔不绝。

因缘际会,走上粮食文化收藏之路

1985年,22岁的李辉盛被分配到株洲市粮食局,开始与粮食打交道。粮票能反映当地的经济建设情况和历史文化形态,兼具艺术性与观赏性,非常值得收藏,但那时他一心扑在各类邮品的收藏上,身处“富矿”而不自知。

上世纪九十年代,株洲金龙大酒店筹建,粮食部门原有的票房要搬迁,之前的旧票需要销毁。“一次就销毁了几卡车,数量非常大。”李辉盛在闲谈中,将此事告知了好友——同为收藏爱好者的蒋盛武。后者听闻后,懊恼得捶胸顿足:“此时的粮票已经退出历史舞台,不再具有流通功能,销毁的旧票里肯定能淘到很多‘宝贝’。”经过此事,李辉盛打开了新思路,原本就在粮食系统工作的他,更有一般人不具备的便利条件。此后,他逐渐将收藏的目光转移到了与粮食相关的藏品上来。

跨越20余年,一套粮证仍未集齐

众多藏品中,最让李辉盛牵肠挂肚的,当属那套株洲市1968年发行的粮证。李辉盛告诉记者,由于历史原因,这套粮证的发行量不大,且使用流通时间较短,加之当时粮食较为紧张,普通老百姓大多将其用于购买粮食而非留在手中,故而存世量很少,他也是在外地的一次展览中,见过这套粮证中的4枚。

和这套粮证的第一次交集是2000年,当时李辉盛在钟鼓岭一位摆摊小贩处意外发现了这套粮证中的一枚——“壹市两”,这让他十分开心。“没有讨价还价,对方开价多少,我就直接付款买下了。”十年后的2010年,他又意外收获了第二枚——“壹市斤”。此后,他四处寻访,却未曾发现另外几枚的踪迹。直到2018年,他在一位收藏家处发现了第三枚——“半市斤”,对方得知李辉盛为这套粮证已耗费近20年时间,便顺水推舟,将其转让给了李辉盛。至此,他已集齐4枚中的3枚,另有一枚“叁市斤”的粮证,至今仍在寻觅中。

耗费心血,提醒世人爱粮节粮

不抽烟、不喝酒、不打牌,李辉盛日常除了工作就是捣鼓这些收藏品,退休后,他更是将全部精力都放在了自己的收藏爱好上。

在他看来,收集整理、深入挖掘和不断丰富具有株洲特色的粮食文化内涵,传承和发展好粮食文化,是自己的使命和职责所在。“我是一名收藏爱好者,又在粮食系统工作了一辈子,见证了株洲成为‘全国第一个双季稻成建制亩产过吨粮的地级市’这一历史时刻,理应为粮食文化收藏做些事情。”

如今,李辉盛的各类粮食文化相关藏品总量已达到20万枚/件,数量仍在不断增加中。他期待着有更多人能够来自己的粮食文化收藏馆看一看,“民以食为天。科技在发展,节粮、爱粮的理念也要跟上,不能因为食物丰富了就浪费粮食。”