株洲每个有“铺”的地方都曾是个“快递站”

株洲晚报融媒体记者/伍靖雯

刚刚过去的“618”消费节,你有多少快递在路上?

如今,畅通的物流渠道、星罗棋布的快递站点,让我们足不出户就能在一两天内收到千里之外的包裹。但你可能不晓得,数千年前我国就有专门的驿道和驿站——不断完善的驿传制度,用于官方运输物资、传递文书等。今天我们熟悉的地名如“龙头铺”、“荷塘铺”,这些带“铺”字的地名,都是由古代的驿站名称演化而来。

湘桂驿道、湘赣驿道贯穿株洲全境

驿传制度始于春秋,是古代政府设置的一种供传递军情诏令、物资文书以及官吏往来的交通组织。秦汉时期,全国已有成熟的驿传网络。

这一制度的运行,首先要有专门的驿道。株洲的陆路交通历史悠久,相关资料记载,至清代,全省有5条可跨省连通四方州府的驿道,分别通往湖北、广西、贵州、广东和江西,其中,湘桂驿道和湘赣驿道贯穿株洲全境。

多年来关注株洲历史的“牛八”老师此前考证,湘桂驿道是长沙通往广西的驿道,行经湘潭至衡山地段时,与现在株洲境湘江西岸地区临近。该驿道在湘潭县茶园铺分出支线,南行入株洲县境,东渡湘江达到朱亭,全程35公里。此外,湘桂驿道在衡阳又分出支线通往广东。这意味着,清朝时期人们从朱亭镇出发走湘桂驿道,向南可达广西、广东,北上可以到今天的湘潭、长沙。

湘赣驿道是江浙、江西一带连接湖南、两广的要道。南宋时期,随着政治中心南移,这条驿道的地位抬升,被拓宽为“国道”。其路线从长沙往东南方向入株洲市,经龙头铺、株田铺、白关铺等,抵达醴陵市,与江西驿道相接。朱熹、胡铨和文天祥都曾走过这条驿道,来到当时的株洲,并留下诗篇或佳话。

明清以来,湘赣驿道还增加了若干支线:由醴陵往南经攸县、茶陵、安仁、炎陵,经竹子溜抵江西龙泉;由茶陵县城东门渡洣水河,越石山、档下桥,过茶水,抵铜塘铺,经腰陂、高陇至江西莲花;由浏阳越东风界至江西万载,由平江过龙门至江西修水。

驿道一般由所在地官府派专人负责维护管理,我市还有一条省内流转的交通要道——株浏驿道,是清代株洲至浏阳的唯一通道。

五里墩、龙头铺,都曾是重要的“快递站”

驿站,是驿道上最重要的硬件设施。古代驿道的体例,有“五里一堆(墩),十里一铺”的说法。堆,指高地亭屋,是古代供路人平安歇脚之地;铺则指古代供官员途中食宿、换马的场所。

此前,炎陵县林业工作人员在普查湿地时,在湘赣边界的大院农场原始森林内,发现一处湘赣驿道上的古驿站残址,驿站有堂厅1间,住房2间,占地达到60余平方米,距今约有200多年历史。

如今,我们已经很难看到保存相对完整的古代驿站。不过有意思的是,不少古代驿站名称在地名中演化保留。

比如“铺”,株洲市地名首席专家彭雪开研究指出,南方有旅店、饭店、商店的地方多称为“铺”,不过旧时湘东地区往往三者合一。清代光绪年间的《湘潭县志》就记有荷塘、新造、石牛、板塘等30个驿铺。

今天我们熟悉的“荷塘铺”、“龙头铺”等等,在古代都是重要的驿站点。比如荷塘铺,明清时期一直在古驿道上占有重要位置,并逐渐聚集人口发展为集市。光绪年间的《湘潭县志》将荷塘铺标注为“荷塘铺市”,意为集市,可见这里昔日的繁华。

至于五里墩,彭雪开曾实地考察并推测这里地名的演变依据:五里墩原名五里堆,唐末五代初期,今天的白关镇已设有白关铺,从白关铺到株田铺约10里,中间刚好5里的地方有一个圆罐状的土堆,故得名“五里堆”。这一推测与古代驿站设立所遵循的“五里一堆(墩)”原则也是符合的。

这条特别的古道,供官员往炎帝陵祭祖

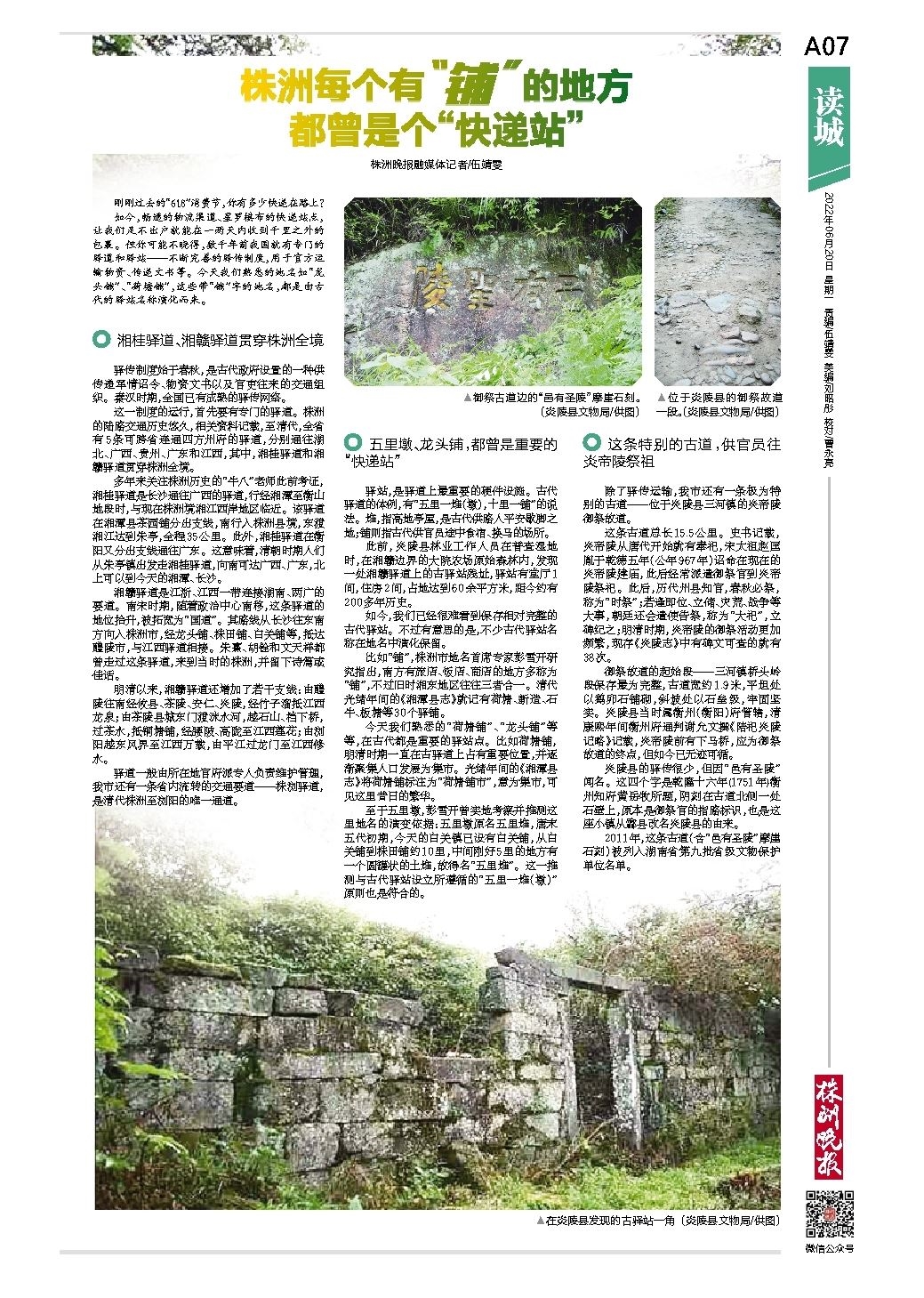

除了驿传运输,我市还有一条极为特别的古道——位于炎陵县三河镇的炎帝陵御祭故道。

这条古道总长15.5公里。史书记载,炎帝陵从唐代开始就有奉祀,宋太祖赵匡胤于乾德五年(公年967年)诏命在现在的炎帝陵建庙,此后经常派遣御祭官到炎帝陵祭祀。此后,历代州县知官,春秋必祭,称为“时祭”;若逢即位、立储、灾荒、战争等大事,朝廷还会遣使告祭,称为“大祀”,立碑纪之;明清时期,炎帝陵的御祭活动更加频繁,现存《炎陵志》中有碑文可查的就有38次。

御祭故道的起始段——三河镇桥头岭段保存最为完整,古道宽约1.9米,平坦处以鹅卵石铺砌,斜坡处以石垒级,牢固坚实。炎陵县当时属衡州(衡阳)府管辖,清康熙年间衡州府通判谢允文撰《陪祀炎陵记略》记载,炎帝陵前有下马桥,应为御祭故道的终点,但如今已无迹可循。

炎陵县的驿传很少,但因“邑有圣陵”闻名。这四个字是乾隆十六年(1751年)衡州知府黄岳牧所题,阴刻在古道北侧一处石壁上,原本是御祭官的指路标识,也是这座小镇从酃县改名炎陵县的由来。

2011年,这条古道(含“邑有圣陵”摩崖石刻)被列入湖南省第九批省级文物保护单位名单。