别让儿童读物变“毒物”

▲学生在图书馆阅读少儿书籍。 记者/戴凛 摄

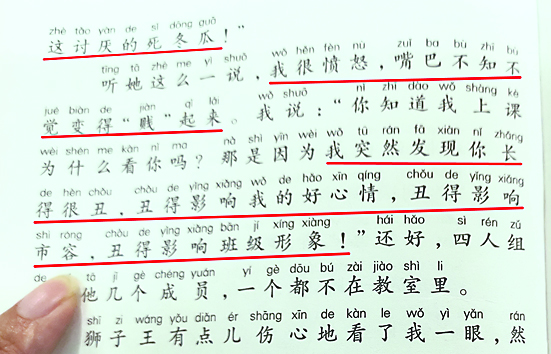

▲《阳光姐姐拼音小书房》充斥恶毒的讽刺和谩骂。 记者/戴凛 摄

《狼来了》的故事启示居然是“谎话只能说两次”

“飞机从天上掉下来为什么没有人受伤”的答案竟是“全都死了”

株洲晚报融媒体记者/戴凛

从人教版部分教科书,到各式各样的儿童课外书籍,最近,围绕儿童读物插图品质低、不良行为诱导、粗俗用语、篡改经典等问题,引发了社会各界的大讨论,给这个“六一”儿童节增添了不少话题。

儿童读物质量参差不齐

连日来,本报记者在街头对100名家长开展儿童读物满意度调查,其中九成家庭拥有超过100本儿童读物。这些读物主要包括启蒙教育、思想品德教育、科普、历史知识、儿童图书及卡通、文学、智力开发、绘本等。可见,家长非常重视儿童阅读。

调查结果显示,没有家长表示“不满意”,37名家长表示“很满意”,63名家长表示“较满意”。“较满意”家长的主要意见在于,部分儿童读物存在不良行为诱导、粗俗用语以及插图不规范、档次低。

家长刘先生表示,曾在书店给孩子买过一本《脑筋急转弯》,其中有一个题目是“《狼来了》的故事启示”,但答案是“谎话只能说两次”。

让刘先生更觉得不可思议的是,“飞机从天上掉下来为什么没有人受伤”的答案竟然是“全都死了”。

走访

图书馆也存在“有争议”的书籍

上周末,记者走访我市部分图书馆,在少儿读物区,也发现了一些内容存有争议的书籍。

现场有家长指出,一本名为《阳光姐姐拼音小书房》的拼音读物,故事主角为12岁的学生,其绰号为“班级首富”,处世格言是“废话是沟通的第一步”。

记者翻阅该书发现,文中同学大多以绰号相称。对于高校的名称,同学们也充满调侃,称清华大学为“‘亲’大”,贵州大学为“‘跪’大”,厦门大学为“‘吓’大”。

在提到诗歌《春晓》时,同学们将其改成:“春眠不觉晓,处处蚊子咬。夜来巴掌声,蚊子死多少。”

文中在描述他人外貌时提到:“我很愤怒,嘴巴不知不觉变得‘贱’起来……我突然发现你长得很丑,丑得影响我的好心情,丑得影响市容,丑得影响班级形象。”

针对这样的文字描述,不少家长表示,虽然这可能是现实中的一些口语和玩笑,但有成人化的倾向,并不适合放在出版物中传播和强化,因为孩子会认为,既然书上都能这么写,平时起外号、篡改名家名作、嘲笑侮辱他人都是很正常的事情。

据家长介绍,类似的读物还有《米小圈上学记》《淘气包马小跳》等,因为内容搞笑,成为少儿群体中的爆款。

讲述

儿童读物变“毒物”

“无意中发现孩子开始喜欢说粗口,还讲一些乱七八糟的段子,我才发现可能是给孩子买的书出了问题。”家长吴女士表示,很早就听说某校园漫画很有名气,于是给孩子买了一套,共有22本。去年暑假,她交给即将升入三年级的孩子阅读。由于孩子早已养成自主阅读的习惯,所以她也没跟着陪读。

有一天,一位家长在读书群发布了图片,称该校园漫画中有“自杀”的具体描述,还配有图片,这让吴女士非常惊讶。经仔细翻阅,她果然找到了相应的内容。

“也不知道这些书籍是怎么过审的,这样的读物简直就是‘毒物’。”吴女士说,她对儿童读物的疑虑由此开始,后来又在多个不同的校园读物中,找到了各种不同的问题。

采访中,多位家长表示,这些销售火爆的校园读物往往还得到了很多网络“大V”的推荐,有的作者还获得了各种荣誉,家长因此没有过多关注其中的内容。直到近期儿童读物的问题集中爆出,才发现自己的孩子都已经“中招”。

记者还了解到,就在一年多前,《米小圈上学记》曾在一些地方遭到下架处理,理由是书中含有“给同学起绰号”“希望同学当不上班长”等内容。

王亚:创作要引领,而不是迎合

声音

(青年作家、教育工作者)

如今儿童文学作品市场很活跃,我认为,少年儿童应该选择一些带有文学性的课外书籍,这样有助于提升孩子的文学素养以及驾驭文字的能力。

当前,有的校园读物很火,但大多是口水话、成人化的内容,比如随意给同学起绰号、篡改名著或诗歌的经典语句、大量使用网络用语……看起来孩子们很喜欢,但是对提升孩子阅读能力没有任何作用。

对于文学作品尤其是儿童文学,作者更应该沉下心来创作,要当好文化的引领者。毕竟少年儿童还缺乏辨别力,不能单纯以“孩子们喜欢就行”而去一味迎合。

近年来,我市教育部门每年暑假都会公布一批“i阅读书目”,为不同年龄段的孩子分类推荐读物。这些书籍都经过教师和专家认真阅读,便于家长参考选择。

程银燕:学校要做好图书过滤

(芦淞区教育系统团委书记、少先队总辅导员、庆云山小学党支部书记)

少年儿童是祖国的未来、民族的希望,而书籍正是引领他们树立正确“三观”的灯塔。近年来,少年儿童读物越来越丰富,但是也有一些不良书籍混迹其中。比如一些书店会售卖存在成人化和暴力倾向的图画类书籍,对孩子的行为习惯产生不良的影响。因此,学校在开展图书漂流活动时,老师特别注意进行了筛选,防止不适合学生阅读的书籍进入学校。

下一步,学校还计划就家长关注的儿童读物和读书需求做好问卷调查,以便帮助家长为孩子甄选一些更合适、更有益的书籍,避免“踩雷”。

少儿出版物市场乱象 亟待整治

短评

戴凛

近年来,我国儿童读物市场规模不断扩大。面对市场红利,出版社蜂拥而入,在丰富市场选择的同时,图书质量也呈现良莠不齐的现象。最近,网友们就接连“扒”出一些存在价值观扭曲、绘图质量低劣、夹带个人“私货”等问题的儿童读物。

有专家指出,儿童读物出现奇葩桥段、低劣插图,不排除盗版书商粗制滥造,还与当前出版市场浮躁风气有很大关系。因为不少书籍中显而易见的问题,只要作者稍微多一点思考,只要不去为了迎合儿童而写入带有低级趣味的内容,只要编辑用心把关,完全不会如此轻松地进入市场。也因此,近期有很多网友翻出了20年前的书籍、教材,通过对比,开始了一段对过往的怀旧。

值得欣慰的是,相关部门已经开始重视这样的问题。日前,教育部开始部署对全国中小学教材进行全面排查,重点是教材内容、插图等;国家新闻出版署通报“质量管理2021”编校质量不合格图书名单,要求收回差错率高的书籍;江西省消保委发布了《江西省儿童读物消费调查报告》,建议定期开展出版物市场专项整治……

笔者建议,相关部门应加强对少儿读物市场整治。同时,作为儿童阅读最重要的把关人,父母可适度融入参与,不仅有利于把关过滤、及时疏导,还能提升教育效果、构建和谐亲子关系。