“考证族”擦亮眼 你考的职业证书有效吗?

▲电脑上自动弹出的考证信息。记者/何春林 摄

策划/刘小波 执行/株洲晚报融媒体记者 何春林

碳排放管理师证、注册消防工程师证、高级小儿推拿证、家庭教育指导师证、人力资源管理师证、健康管理师证……使用电脑或手机时,各种弹出的考证信息乱花迷人眼。然而,不少求职者辛辛苦苦考了个“证”,却全然不知是“山寨证书”。

近日,人社部、中央网信办印发《关于开展技术技能类“山寨证书”网络治理工作的通知》,面向社会开展的与技能人员和专业技术人员相关的培训评价发证(含线上)的活动展开专项治理,再次撕开了这块遮羞布。

卖家称“交钱就能过”,考生说“花钱买废纸”

登录株洲市长热线平台,与“山寨证书”相关的投诉与咨询有数十条。总结起来不外乎这几种:报考的时候被“忽悠”了,交了高昂的费用;花几千元考了一个证,发现是废纸一张,一文不值;怀疑被网络诈骗了。

“俗话说技多不压身,反正闲着也是闲着。”在我市上大学的吉同学说,他决定用课余时间考一些资格证,增加求职砝码。今年4月,他通过某度搜索引擎报考了“注册安全工程师”。在客服人员说服下,吉同学缴纳了8900余元费用,下载了一款App开始学习。

几天后,吉同学发现很多课程在一些平台可免费学习,自己相当于花了冤枉钱。另外,他还发现自己的学生身份根本就不符合报考资格。不过,客服人员告知,可以通过挂靠一家公司的方式为其报名与考证,通过率超九成。而且,拿证后还可以帮其寻找公司挂靠,年收入3万元至5万元。

无独有偶。市民王女士说,她在网上报考了“装配式高级工程师”“中级消防设施操作员”。尽管此前没有任何相关的工作经历和知识储备,但客服人员承诺,只要交钱就能顺利拿到证书,以后挂靠出去一年可赚3万元至5万元。

“客服给了一个网址,我通过网络听课,最后线上考试,对方还提供答案。”王女士说,两个月后顺利拿到了证书,但当初说好的挂靠却始终无法兑现。感觉不对的她上网查询发现,很多人投诉“证是拿到了,但是跟废纸一样”。

人社部门工作人员查看发现,该证书并不是国家承认的职业资格类证书,人社部门备案的职业技能等级认定机构中也未查询到该颁证机构。

虚假宣传、滥发证书很普遍

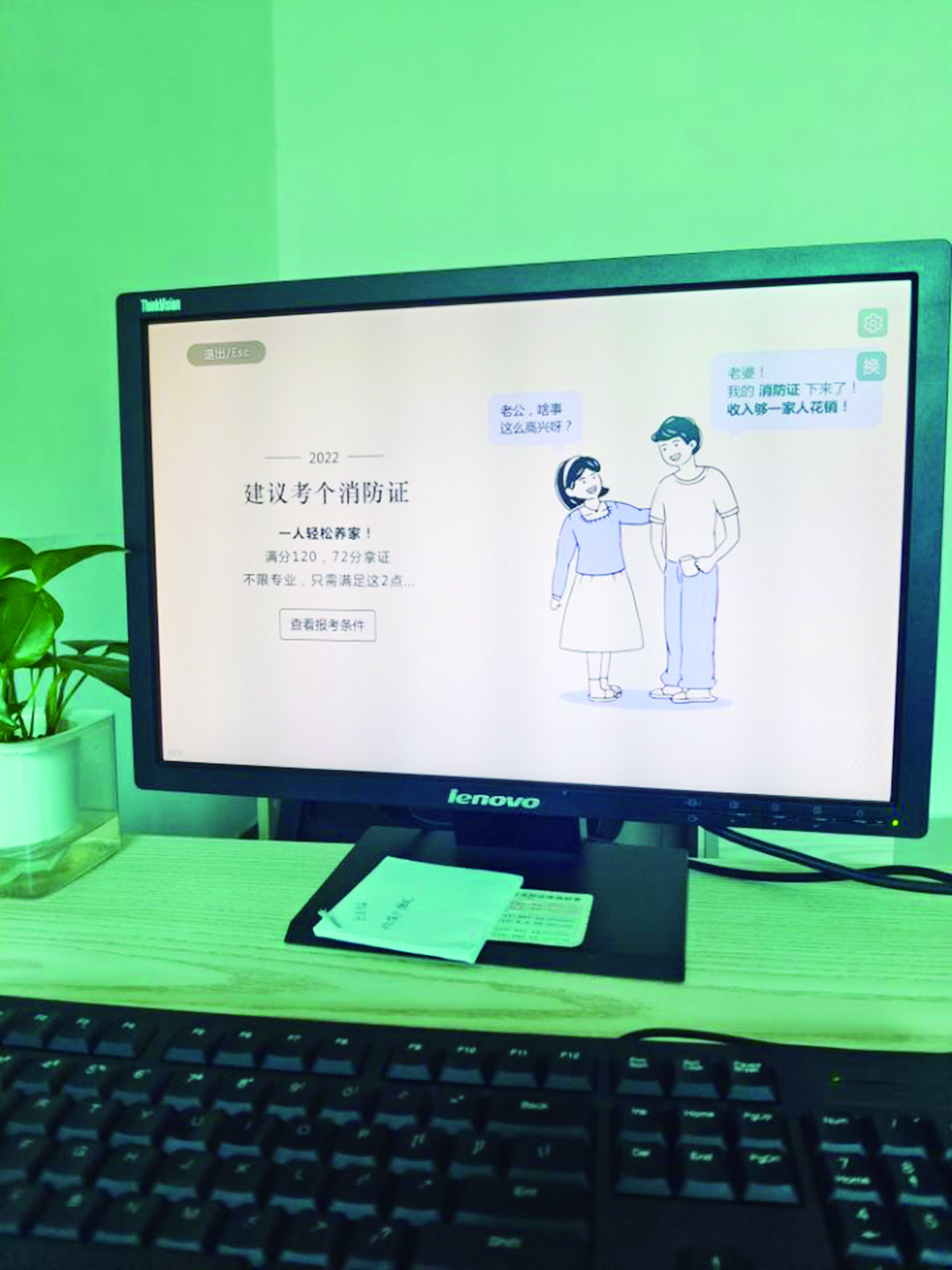

近日,记者通过某度搜索引擎、某音平台输入“考证”,立即弹出了各种考证信息,有消防师、心理咨询师、家庭教育指导师,甚至风水师等。说辞基本一样:足不出户,随时随地都能学,尤其适合上班族、全职妈妈、在校大学生。考证通过率超过95%,甚至100%。拿证后有补贴,还可以推荐就业、兼职、挂靠,轻轻松松把钱赚……

今年1月,袁女士通过搜索在网上了解“人力资源师”信息,很快一家位于北京朝阳区的培训公司客服联系了她,并添加了其微信。对方称,株洲地区还剩下最后一个名额,取证后还可享受3000元补贴,而学习考证的费用也只要3500元,相当于免费拿证。袁女士缴纳了500元定金,后从朋友处得知可能被骗后,要求退定金,但对方微信不再回复,语音电话也不再接听。

近年来,我国陆续取消了400多项职业资格,同时将职业技能等级认定的职能下放给在人社部门备案的用人单位、社会培训评价组织。在此过程中,一些不法分子和机构钻空子,打着各种名号颁发证书。

位于市中心广场一家成人考试培训机构告诉记者,近几年网络考证比较火爆,但网络培训考证几乎都存在夸大宣传、虚假宣传、误导炒作、滥发证书等问题。“山寨证书”不仅损害了考生合法权益,也冲击着正规职业证书培训市场,甚至影响了技能培训的健康发展。

考证为何这么热?

湖南工业大学、湖南铁道职业技术学院等高校就业处负责人介绍,“内卷”这个词在就业市场上一样存在。五花八门的“证书”吸引了众多求职者的眼球,面对激烈的市场竞争,很多大学生以及刚刚步入社会的毕业生纷纷加入“考证大军”行列,以此提升求职“技能包”。事实上,年轻求职者缺乏社会经验,再加上求职心切、想要走捷径等心理,给不法机构嗅到了“商机”。

另一方面,市场新业态催生了更多的新就业形态劳动者。一些在职人员、全职妈妈、网络主播抱着“闲着也是闲着”心态考证,以为拿证后通过挂靠、兼职可实现“躺赚”。实际上,资格证“挂靠”早已被明令禁止。只有经过政府部门备案的评价考核机构所发的证书,才能按规定享受人才评价、人才激励、人才晋升、就业创业补贴等政策。

面对五花八门的证书,有考证需求的群体该如何擦亮双眼辨别呢?

市人社局职业技能鉴定中心主任王付银提醒,一定要认准经备案的用人单位、第三方评价机构颁发的职业技能等级证书。我市目前备案认定的社会化评价机构和自主评价机构不到40家。二是网上报考时,一定要问清培训机构名称、资质、颁证单位名称,再通过人社部网站核实,如果发现“山寨证书”、违规培训机构,可拨打12333举报。

让“山寨证书”无处遁形

评论

一些机构利用大众对国家职业资格目录调整、职业技能等级认定变动等不熟悉,继续批量发放已被取消的职业资格证书,或是在国家职业资格目录外“巧立名目”,“发明”一些新的职业资格证书。

“李鬼”盛行,“山寨证书”漫天飞。无疑影响了培训和发证的秩序与公平,甚至关乎整个职业就业生态的健康与稳定。

如何治理“山寨证书”,避免“李鬼横行”,劣币驱逐良币?

首先是开展“山寨证书”专项治理,整顿职业考证乱象,不能让某些机构绕开国家职业资格目录另搞一套、损害职业技能等级认定工作的权威性、扰乱衡量职业技能人才的标准。此次人社部、中央网信办联合祭出了大招,希望取得良好效果。

其次,“放管服”的同时更要“优服务”,积极培育和发展一批依法备案、运行规范、社会认可的机构,为劳动者提供高质量的职业技能等级认定服务,有效弥补职业资格大幅取消后留下的人才评价缺口。

作为考证者,也要树立正确就业观,一是及时关注国家职业资格目录调整、职业技能等级认定变动等情况,二是从实际出发,消除“证多不压身”、从众心理,不给“山寨证书”可趁之机。 (何春林)