“退出”还是“改非” 要做决定了

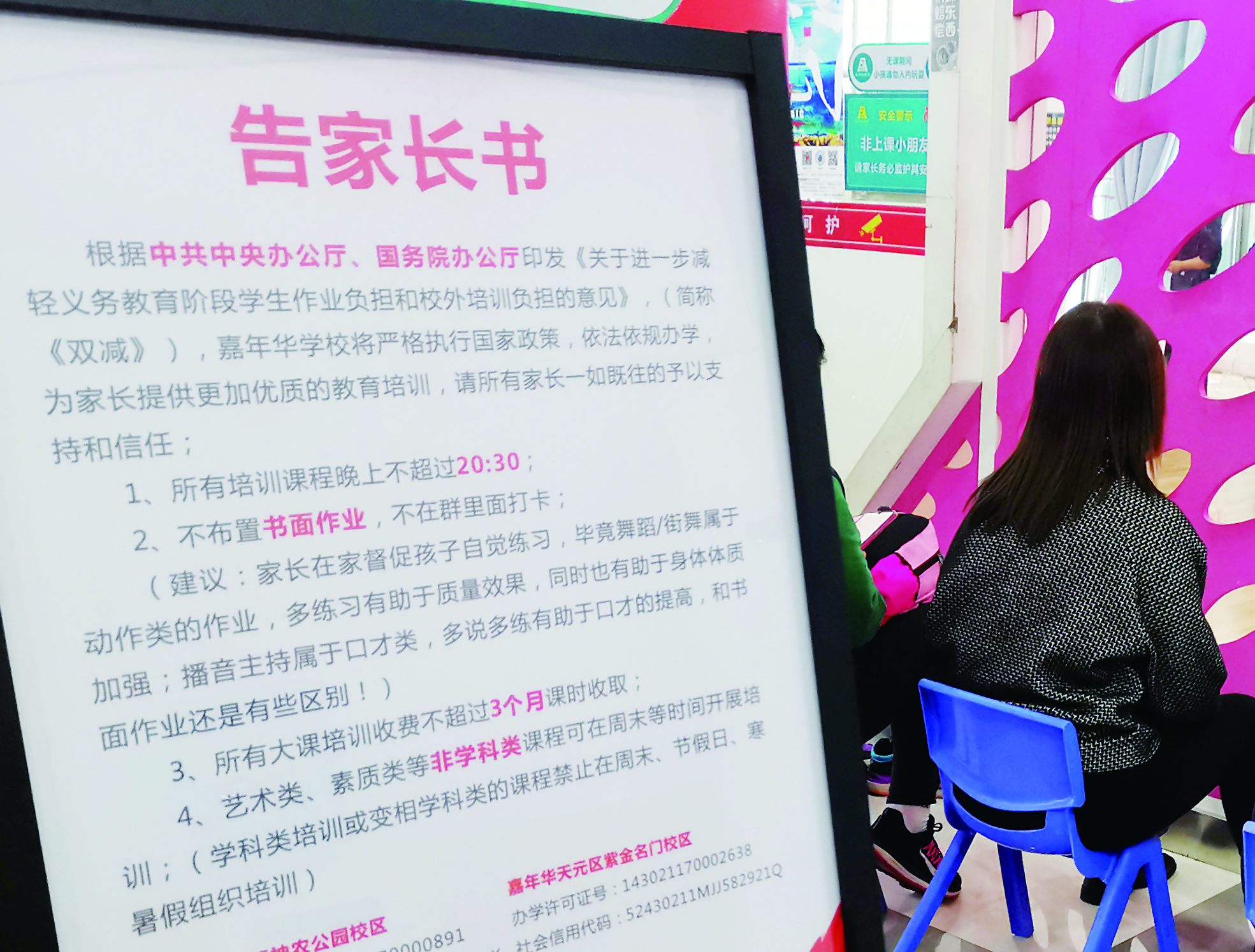

▲不少培训机构都在店内显眼位置转发“双减”政策信息。记者/戴凛 摄

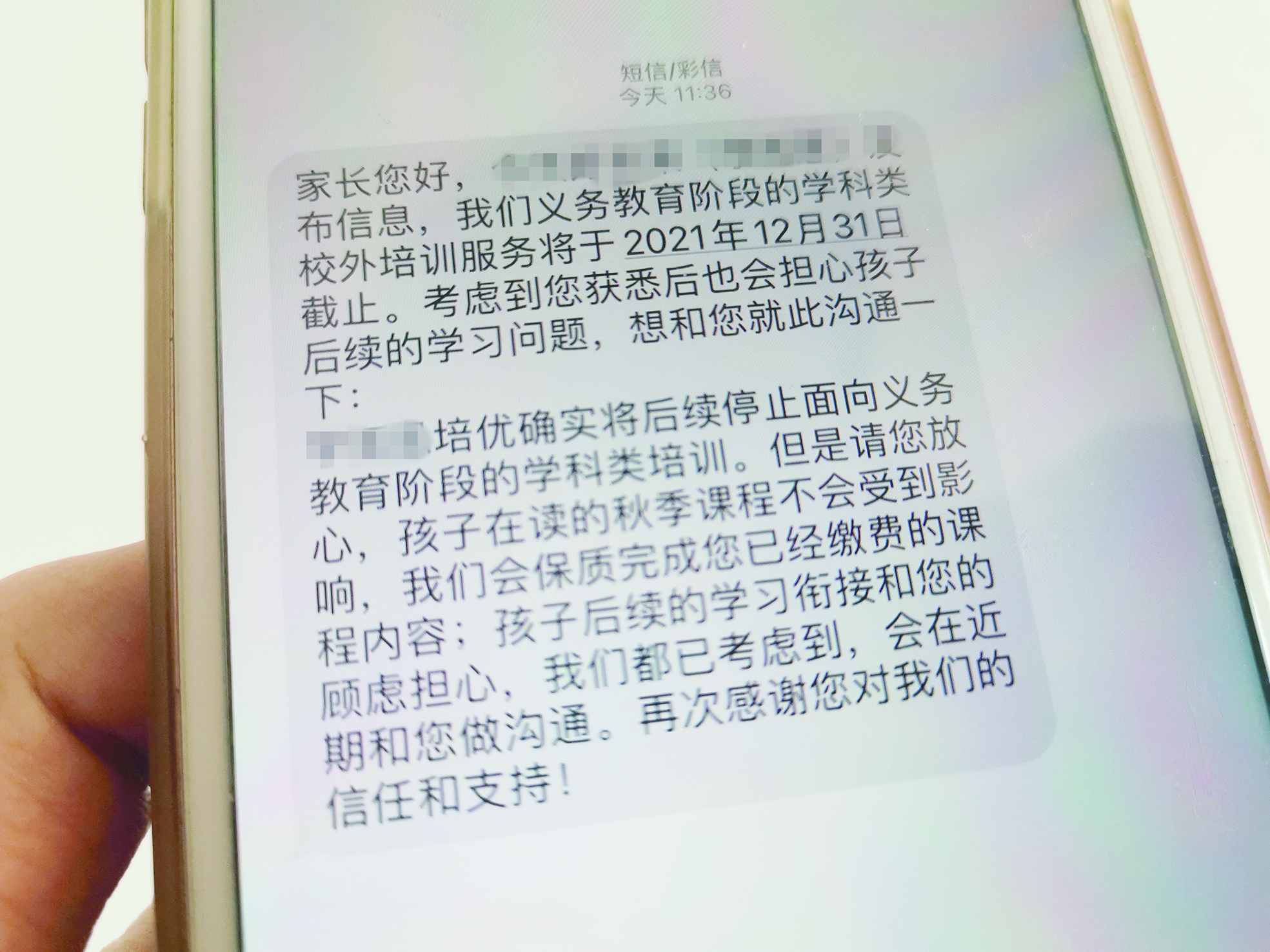

▲家长收到培训机构的“退出”通知。 记者/戴凛 摄

@义务教育阶段学科类培训机构

株洲晚报融媒体记者/戴凛

日前,省教育厅、省民政厅、省市场监督管理局联合下发《湖南省义务教育阶段学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构工作方案》(下称《方案》),明确提出到今年12月31日,实现全省所有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。

记者从市教育局了解到,目前我市正在稳步推行该项工作,已有不少学科类机构完成相关登记。

学科类培训机构须为“非营利性”

《方案》提出,要坚持校外培训公益属性,理顺学科类校外培训机构登记为非营利性机构工作流程,从严把关,逐步解决学科类培训机构过多过滥问题,积极引导学科类培训机构规范发展、转型发展。

市教育局民办科负责人李卫述介绍,校外培训机构向审批机关提出转为非营利性机构的申请后,可向民政部门申请社会组织名称预审,再向审批机关提交社会组织名称预审通知书,申请办理名称变更手续并换发办学许可证。新的办学许可证办学内容应明确“义务教育阶段学科类培训”。校外培训机构持新的办学许可证向民政部门提出民办非企业单位登记申请,经民政部门审批同意后发放民办非企业单位证书,依法履行财务清算等手续,同时向市场监管部门申请办理原营业执照注销。再将民办非企业证书正副本的复印件和营业执照注销的有关证明材料报送给审批机关。

现有非营利性学科类校外培训机构,如继续面向义务教育阶段学生开展学科类培训,则无须重新履行非营利性机构登记手续。可到民政部门补充签署事先告知书和捐资承诺书,并修改章程、完善管理制度,依法依规继续开展培训活动。

本月16日前提出申请

“非营利,就意味着机构举办人的收益会大幅减少,对学科类教培市场来说,就是一次‘大洗牌’。”我市一位教育业内人士分析,非营利性机构的资产不属于个人,而属于社会资产。出资办学校和教育机构,目的不是获得投资回报,而是带有一定的公益性。因此,学科类校外培训机构登记为非营利性机构,是“双减”工作关于校外培训机构管理的一项基础性工作,将直接关系到“双减”工作成效。

对此,《方案》也明确提出,校外培训机构在11月16日前向审批机关提出转为非营利性机构或停止开展义务教育阶段学科类培训的申请。逾期未提出申请,又不主动停止义务教育阶段学科类培训活动的机构,由审批机关责令其停止培训,并依法予以行政处罚,直至吊销办学许可证。现有培训机构在完成非营利性机构登记前,应暂停招生及收费行为。

记者从教育部门了解到,为减少工作推进过程中可能出现的风险和矛盾,目前我市各县市区均在稳步推进该项工作。由于转非营利性机构面临利润减少等问题,部分机构举办者还在犹豫中。另外,转办还需要准备一系列资料,因此相关机构转办进度不一。

有知名机构已明确“退出”

记者从市教育局了解到,目前,曾在我市开办的一些国内知名教育培训机构,已明确停止义务教育阶段学科类校外培训服务。有的彻底退出教培市场,有的则在谋求转型。

采访中,家长周女士向记者展示了一家培训机构发来的短信。文中称:根据国家相关规定,该机构义务教育阶段的学科类校外培训服务将于2021年12月31日截止。但孩子在读的秋季课程不会受到影响,相关业务将由国家批准成立的非营利机构来有序承接,课程可能以线上的形式开展。机构会保质完成已经缴费的课程内容。

“机构已通知家长退费,所幸没有遭遇‘跑路’。”家长何女士表示,她的孩子目前还有半年左右的课程。日前该机构已经开通了网上退费通道,家长可以直接在网上申请。

“调整学科类培训班的上课时间,还不足以让培训机构退出。让机构转非营利性,才是‘双减’的杀手锏。”一名家长认为,培训机构变为非营利性后,举办者利润少了,培训机构的老师也拿不到高工资了,学科类培训的市场最终会越来越小。因此孩子们需要更好地抓住课堂学习时间,补习的渠道只会越来越少。

记者了解到,目前我市部分本土学科类培训机构也在有序退出中,以保障培训学员、教职员工和举办者的合法权益。

找准定位,积极转型

黄永新

“双减”政策出台,无疑给校外培训机构上了“紧箍咒”。如何转型发展,何去何从,成了培训机构思考的焦点。笔者以为,校外培训机构只有适应新形势新要求,找准定位,积极转型,才能在行业内“分一杯羹”。

首先,要全面了解政策,转变办学理念。从政策层面分析,“现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构”,就是要求学科类培训机构必须是非营利性,体现在机构的经营应以公益为目的,而不是以市场化的营利目的作为经营宗旨。从办学理念和经营宗旨上来讲,就是不能谋求“利润分配”,必须要坚持证照齐全合法经营,遵守价格管理规定,确保教学质量。

其次,要找准定位,积极转型,真心做教育。据本报记者报道,落实“双减”政策以来,我市部分本土学科类培训机构也在有序退出中,有的正在谋求转型。笔者以为,教培机构转型,除了唱好“课后托管、素质教育”两大重头戏外,还可以拓宽思路,发力于成人职业、教育硬件、文创产品、趣味图书等方面,从而推出更多适应新形势的转型产品。

总而言之,对校外培训机构的从严治理,出发点是实现教育公平,促进孩子的全面发展,并不是“一棍子打死”,而是要全面规范,是配合学校教育,培养高素质的人才。对教培机构而言,“找准定位,积极转型”就是题中应有之义和当务之急。