这些不教唐诗、算数的幼教机构 是你的“菜”吗?

▲这些幼教机构大多强调儿童和大自然的亲近。受访者供图

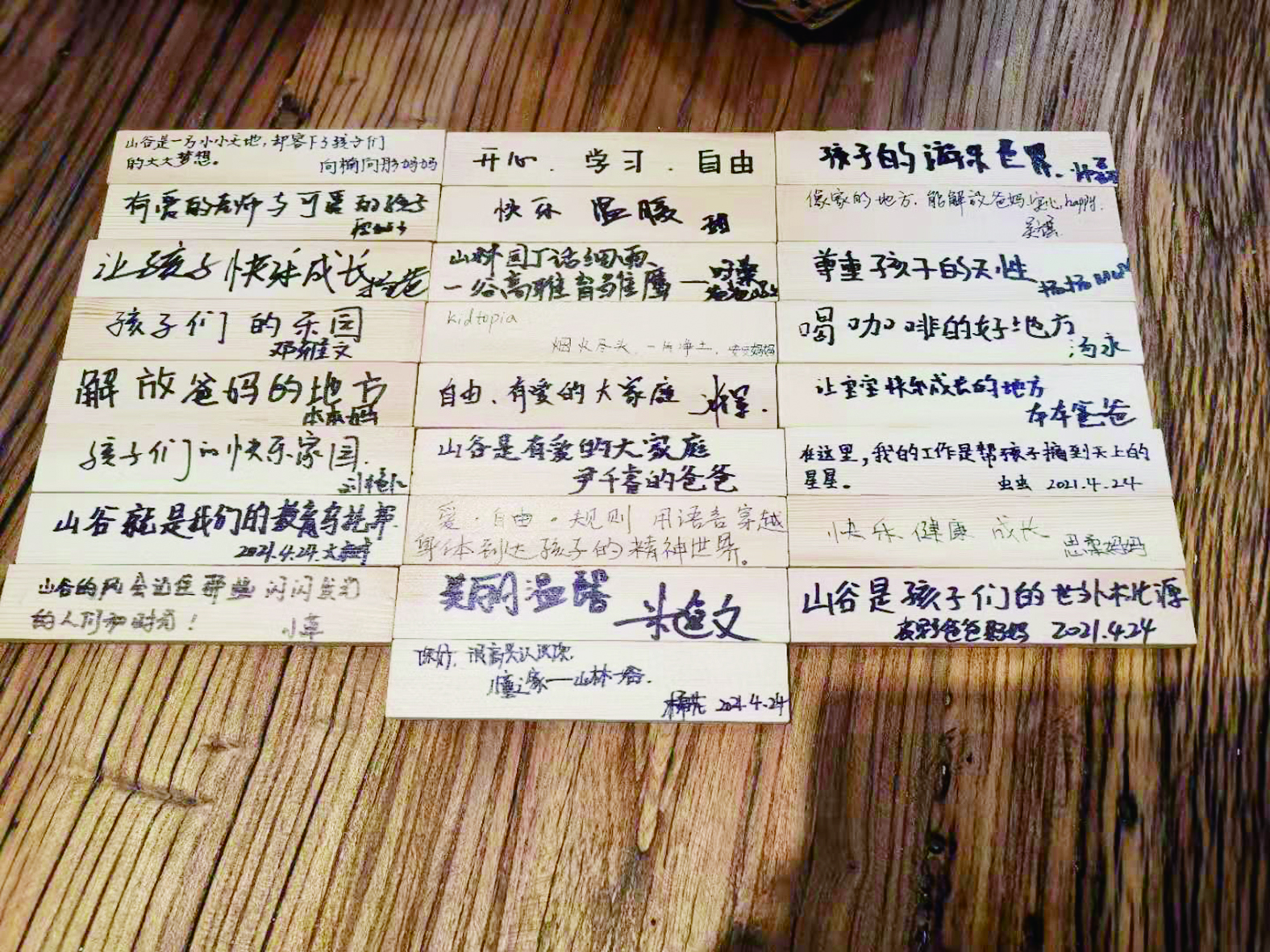

▲家长对“山林一谷”的寄语。记者/赖杰琦 摄

策划/李卉 执行/株洲晚报融媒体记者 赖杰琦

编者按

对于绝大多数孩子而言,幼儿教育是他们人生中第一次面对集体生活、接受系统性培育。在我市,有这么一些幼教机构,他们跳脱出“常规模式”,用自己独特的教育理念,开拓出一片“实验田”。近日,我们对其中一部分进行了走访,希望能给家长一些参考。

1、孩子的作业: 亲手打造一支木剑

6月28日早上9点,记者来到位于天元区的一家儿童成长中心时,大部分的孩子已经吃完了早餐,开始进入游戏时间。在一排长长的水龙头管边上,孩子们排着队接水浇灌植物,有趣的是,他们有的用饮料瓶、有的用饭盆,还有居然用安全帽。“不同的盛具,体验感完全不同,都是孩子们自己的选择。”中心核心创始人员大树老师介绍。

她认为,传统教育是用一套模板、一把尺子,打造、度量着完全不同的个体,而他们则更强调因材施教,确保每个孩子能够保留并发挥自己的特性,从生活、游戏中感知世界、学习知识,因此自由游戏与户外活动是孩子们一天中做得最多事情。

当天下午,在位于天元区神农湖畔的另外一家“幼幼园”内,一位小男孩认真地在一台机器上打磨自己的木质手工剑。“这是他本学期的作业,从选材到描绘再到打磨,都是他自己独立完成。”创始人之一、教学总监砚子老师说,这里的孩子们从周一到周五的课程安排分别是手工、蜂蜡、水彩、烹饪、远足,“我们不急于让孩子们学习文化知识,现在这个阶段的孩子应该先打好基础,才能在长大后拥有健康的体魄、健康的人格和良好的习惯。”

2、挑剔场所环境 更“挑剔”家长

鼓励孩子多亲近大自然,是上述两家机构共同的理念,从环境上看,儿童成长中心内,种有绿植的区域达1800平方米,绿植品种逾200种。玩具、设备也以自然、原始的木、麻材质为主。该中心认为,天然材质的触感,会给孩子们带来心理上的舒适感,“我们要做的,是在确保他们安全的情况下,尽量让他们多接触自然。”大树老师强调。

“幼幼园”自2014年正式运营至今,辗转了3处地点,分别为某生态园、某居民小区、神农城畔,机构负责人表示,保护孩子的感官、方便亲近自然,是他们选择场所的首要考量。

除了对环境的高标准、严要求,类似机构对家长也会进行选择,强调理念上的“同频共振”。

大树老师曾有多年公办幼儿园的教学经验,又在集团化幼儿园工作过,对幼儿教育感触颇深。“之前的工作,很大一部分精力用于与家长的沟通,特别是当教育理念不一致时,让人身心疲惫。”如今,大树老师所在的儿童成长中心在决定招收孩子之前,会与家长进行至少1个小时的面谈,而且要求父母均到现场。双方就教育目标、教育观等内容进行沟通,理念不一致的,会干脆建议选择其他的幼儿园。

记者发现,“幼幼园”对家长的筛选则显得更为严格。除了家长前来面谈外,老师还会上门家访,通过家里的环境,对家长的教育观念、带养模式有更多、更细致的了解。砚子老师透露,“幼幼园”每周末都设有亲子班,对于筛选不合格,但又仍然想入学的家长,可以先来亲子班体验3个月,“如果教育观念仍然有较大冲突,说明可能真的不太适合把孩子放在我们这里。”

3、无政府相关补助 收费比普通幼儿园高

目前,上述“幼幼园”在读的小朋友有20余人,教师人数则为6人。除常规的幼师资格证外,还需经过3年的系统培训,拿到相关证书。“除了正式的老师外,一些工作人员其实就是由家长组成的。”砚子老师坦言,因为这些家长的信任和支持,她坚信这条路可以继续走下去。

儿童成长中心目前有老师8名,学生人数加上报名者约为25人,而且该中心并不急于扩展规模,“为了确保更好的入园体验,每周只进一名小朋友,也就是一个月最多只能4名新同学进来。”

由于这些幼教机构暂未获得教育部门的认可,无法像普惠幼儿园那样获得相应的政府补助,因此费用收取相较普通幼儿园要稍高,大多为每月4000元左右。

“我们的主要成本体现在场地租赁、人工成本与孩子们的伙食食材,费用都不低。”大树老师表示,目前儿童中心提供两餐两点,遇到节假日还会有特别的聚餐,“品类要丰富,营养要全面,食材要新鲜。”

在“幼幼园”,孩子们的玩具、教具都来自手工制作,光设备一项,就占据了不小的开销。“越是原生态的物品,越能让孩子们接近大自然,也越符合我们的教育理念。”砚子老师说。

4、提前准备 助力孩子融入小学阶段

即便幼儿阶段接受“新教育”,等孩子长到6岁,大多数家长选择的仍是常规小学,孩子能否适应?

“我们会提前给即将进入小学的孩子进行相关培训,告知小学阶段的相关规则,包括作息、课程安排等,让孩子们有心理准备。”大树老师介绍,儿童中心还会邀请一些已经上小学的孩子来开茶话会。孩子们可以把自己心里的疑问、害怕、纠结,在茶话会上以问题的方式提出来,再由已经上小学的孩子来回答,事实证明,这样做的效果不错。

砚子老师则从“幼幼园”多年的实践中总结发现,这些孩子们的适应能力远远超出大人的预期。从不少已经上小学甚至中学的孩子家长反馈来看,孩子们在经历了最开始短暂的摸索期后,很快就能适应小学生活,“甚至有些孩子进入高年级后,因为专注力更好,成绩开始一路走高。”