太平街之隐

□ 王跃文

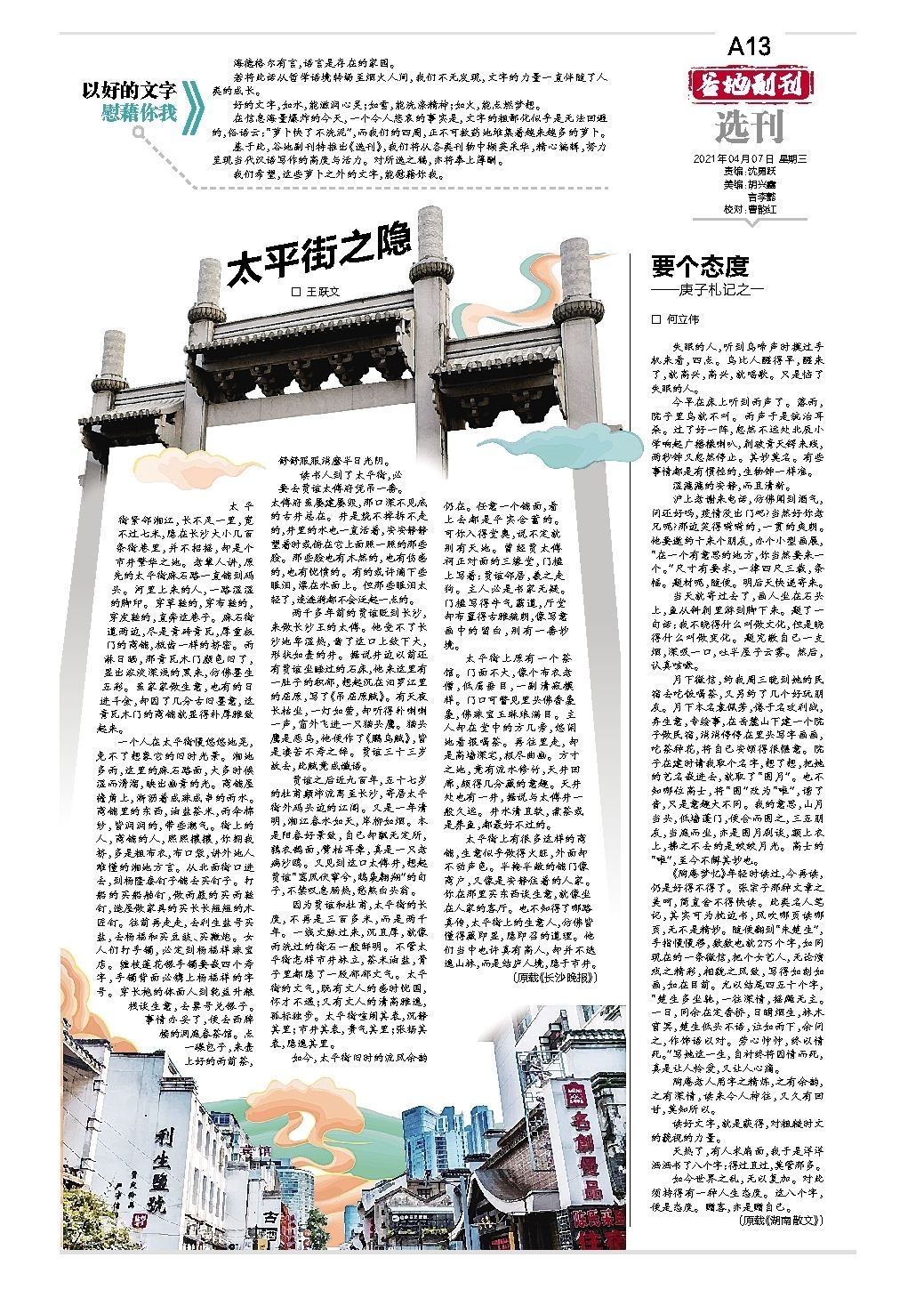

太平街紧邻湘江,长不足一里,宽不过七米,隐在长沙大小几百条街巷里,并不招摇,却是个市井繁华之地。老辈人讲,原先的太平街麻石路一直铺到码头。河里上来的人,一路湿湿的脚印。穿草鞋的,穿布鞋的,穿皮鞋的,直奔这巷子。麻石街道两边,尽是青砖青瓦,厚重板门的商铺,梳齿一样的挤密。雨淋日晒,那青瓦木门颜色旧了,显出浓淡深浅的黑来,仿佛墨生五彩。虽家家做生意,也有的日进斗金,却因了几分古旧墨意,这青瓦木门的商铺就显得朴厚雅致起来。

一个人在太平街慢悠悠地晃,免不了想象它的旧时光景。湘地多雨,这里的麻石路面,大多时候湿而滑溜,映出幽青的光。商铺屋檐角上,淅沥着成珠成串的雨水。商铺里的东西,油盐茶米,雨伞棉纱,皆润润的,带些潮气。街上的人,商铺的人,熙熙攘攘,你拥我挤,多是粗布衣,布口袋,讲外地人难懂的湘地方言。从北面街口进去,到杨隆泰钉子铺去买钉子。打船的买船舶钉,做雨屐的买雨鞋钉,造屋做家具的买长长短短的木匠钉。往前再走走,去利生盐号买盐,去杨福和买豆豉、买鞭炮。女人们打手镯,必定到杨福祥珠宝店。缠枝莲花银手镯要嵌四个寿字,手镯背面必镌上杨福祥的字号。穿长袍的体面人到乾益升粮栈谈生意,去票号兑银子。事情办妥了,便去西牌楼的洞庭春茶馆。点一碟包子,来壶上好的雨前茶,舒舒服服消磨半日光阴。

读书人到了太平街,必要去贾谊太傅府凭吊一番。太傅府虽屡建屡毁,那口深不见底的古井总在。井是烧不掉拆不走的,井里的水也一直活着,安安静静望着时或俯在它上面照一照的那些脸。那些脸也有木然的,也有伤感的,也有忧愤的。有的或许滴下些眼泪,漂在水面上。但那些眼泪太轻了,连涟漪都不会泛起一点的。

两千多年前的贾谊贬到长沙,来做长沙王的太傅。他受不了长沙地卑湿热,凿了这口上敛下大,形状如壶的井。据说井边以前还有贾谊坐睡过的石床,他来这里有一肚子的积郁,想起沉在汨罗江里的屈原,写了《吊屈原赋》。有天夜长枯坐,一灯如萤,却听得扑喇喇一声,窗外飞进一只猫头鹰。猫头鹰是恶鸟,他便作了《鵩鸟赋》,皆是凄苦不寿之辞。贾谊三十三岁故去,此赋竟成谶语。

贾谊之后近九百年,五十七岁的杜甫颠沛流离至长沙,寄居太平街外码头边的江阁。又是一年清明,湘江春水如天,岸柳如烟。本是阳春好景致,自己却飘无定所,鹑衣鹄面,臂枯耳聋,真是一只老病沙鸥。又见到这口太傅井,想起贾谊“鸾凤伏窜兮,鸱枭翱翔”的句子,不禁叹息肠热,愁煞白头翁。

因为贾谊和杜甫,太平街的长度,不再是三百多米,而是两千年。一线文脉过来,沉且厚,就像雨洗过的街石一般鲜明。不管太平街怎样市井林立,茶米油盐,骨子里都隐了一股郁郁文气。太平街的文气,既有文人的感时忧国,怀才不遇;又有文人的清高雅逸,孤标独步。太平街喧闹其表,沉静其里;市井其表,贵气其里;张扬其表,隐逸其里。

如今,太平街旧时的流风余韵仍在。任意一个铺面,看上去都是平实含蓄的。可你入得堂奥,说不定就别有天地。曾经贾太傅祠正对面的三缘堂,门楹上写着:贾谊邻居,羲之走狗。主人必是书家无疑。门楹写得牛气霸道,厅堂却布置得古雅疏朗,像写意画中的留白,别有一番妙境。

太平街上原有一个茶馆。门面不大,像个布衣老僧,低眉垂目,一副清寂模样。门口可瞥见里头佛香袅袅,佛珠宝玉琳琅满目。主人却在堂中的方几旁,悠闲地看报喝茶。再往里走,却是高墙深宅,极尽曲幽。方寸之地,竟有流水修竹,天井回廊,颇得几分藏的意趣。天井处也有一井,据说与太傅井一般久远。井水清且软,煮茶或是养鱼,都最好不过的。

太平街上有很多这样的商铺,生意似乎做得火旺,外面却不动声色。半掩半敞的铺门像商户,又像是安静住着的人家。你在那里买东西谈生意,就像坐在人家的客厅。也不知得了哪路真传,太平街上的生意人,仿佛皆懂得藏即显,隐即召的道理。他们当中也许真有高人,却并不逃逸山林,而是结庐人境,隐于市井。

(原载《长沙晚报》)