寻找昭陵老站

老照片中的昭陵火车站

崔旭艳

多年前去过一次昭陵老街。

有位同学因工作在昭陵帮扶两年,对昭陵的风土人情和人文历史极是欣赏,非常喜欢这个简单纯朴的小镇,便盛情相邀。

我们一行几人沿着老街的青石板路,在老街的江边慢慢行走,看着江边的嫩绿,听着江风里树上鸟儿的清唱,极惬意。老街的旁边有一幢幢参差相连的老房子,半开着门,种菜,也养着鸡鸭。老街上还有一口千古流传的古井,我站在明镜似的水井旁边,看着它清澈温良,却没有喝,水井旁依山的岩壁上仿佛刻写了许多诗和字,来不及细读,便被忽然而至的春雨淋湿了心情。

某个夏日的午后,有人提议去看涵洞,说铁路下连接江堤和村庄的通行涵洞因年久失修雨天积水,村民难以通行,需要铁路和地方共同整治。在等候铁路人查勘的过程中,我无意中漫步先行穿过了涵洞,随即惊讶地发现涵洞的另一边别有洞天:这里有房屋、菜土、道路,有牵扯的电线和防护网,有火车就在防护网守护着的铁轨上呼啸而过……

停下来细看,涵洞这边的房屋有些陈旧,菜土也三三两两地稀疏,与铁路下穿的涵洞持平有几栋低矮的平房,一层楼,更远处是混凝土围墙围着的两层小院。我的目光看向两栋平房,外墙是铁路房屋专用的浅黄色,紧闭的门窗挂着锁,油漆斑驳。房子拐角的位置有株桂花树,树长得有些消沉,仿佛已在角落里被人遗忘许久,树影下有一条逼仄、长满青苔的楼梯通向别处。

我掐了一根路边的野草,走近房屋。屋内空无一人,院子里的铁丝上挂着两件陈旧的衣服,在陌生的江风里无声地飘来飘去,仿佛是无人认领。

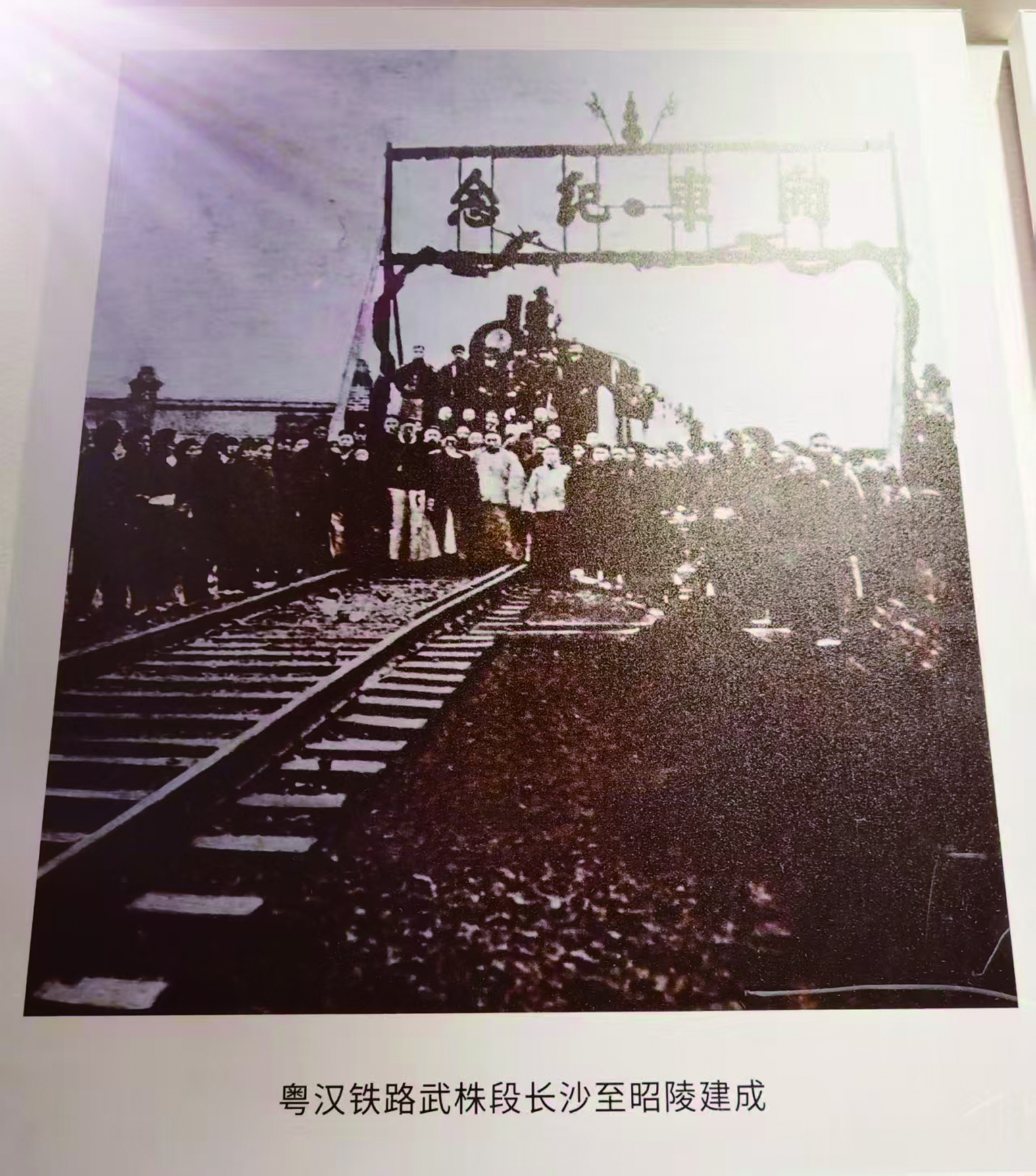

去年底,我无意间看到一张有关铁路的黑白老照片。照片里一群穿着长袍马褂的人在一张“开车纪念”的拱门下合影。合影中有一个模糊的火车车头,一大群人簇簇拥拥,几个人站在机车车头的踏板上,大多数人围在车头的左右两旁,铁轨就在他们站的位置向远处延伸。更让我吃惊的是,照片下面工工整整地写着一行字:粤汉铁路武株段长沙至昭陵建成。

我意识到这是株洲渌口区的昭陵。

铁路的建设一直是分段实施的,从合影图片中可以看出,长沙至昭陵划分了一个铁路建设区间,这个区间经过株洲,终点站是昭陵。

据史料记载,粤汉铁路1900年7月开始开工建设,1911年1月,粤汉铁路长株段竣工开通;1930年,粤汉铁路株洲至韶关段开工建设,昭陵应是包含在这条线路之中,是这条线路上的一个节点。在网上查询到,昭陵火车站是设立于1933年,算起来距今已有九十多年的历史了。

我当时便起心动念要去寻找和看望近百年的昭陵老火车站的年华和模样。

经渌口、三门、淦田、平山塘、朱亭火车站,沿着铁路不断询问再折返进入昭陵。在昭陵江边的村部看过昭陵全景的介绍,读过了与昭陵有关的十多首历代诗词,听过了昭陵名字的由来和传说,我们才在村民和相邀而来的铁路相关人员的引领下,找到了昭陵火车站。原来,它一直都站在那里,就是我上次穿过涵洞看见有铁路房子专用颜色的地方。我们这次仍然临江穿过涵洞,面对湘江,春暖花开——现在正是春天,一丛一丛明艳的油菜花开在昭陵火车站的房前屋后、门前窗下。

这次在昭陵火车站原址,我们没有找到任何站场的专用标志,但是找到了铁路部门张贴的房屋安全告知。专程前来的铁路人告诉我,涵洞两边的房子都是昭陵火车站的范围,原址当时用于作为候车室的房子已经夷为平地,上面长出了青草和蔬菜,只残留约20公分矮矮的紧邻地面的墙基,其他工具室、调度室、配电房虽然残破,无人居住,但框架还在,部分还有门窗,这就是曾经繁华的火车站留下的为数不多的实物印记。

我想起来在渌口有一位“老铁路”告诉我,昭陵火车站曾经在上世纪60年代之前名叫“援越站”,离站不远建有储备仓库,仓库内当时常常储备有粮食、白糖、纸张等生活物资,车站还建有专门的铁路专用线连接储备仓库。我当时问为什么将站名改成援越站,他呵呵一笑,并不做答。难道是当时为了支援越南而专门改了站名?

从昭陵站开车出来,离站不远的地方,有一长溜黑色的老旧房屋,约有二三十间,都是层高约六、七米的平房,周围开满明艳浑厚的油菜花,房子的门窗都敞开着,屋顶的瓦也不见了,开着“天窗”,任江风肆意地吹着。我在油菜花田的附近徘徊良久,都没有找到向房屋靠近的小路,只能遗憾地远远拍了几张图片。我当时在心里默默猜测,也许这就是那个援越的储备仓库吧!听“老铁路”介绍说,上世纪60年代之后,援越站的站名又改回了,重新还叫昭陵站。

一个经过沧桑岁月生长着许多铁路故事的小站,因种种原因在2008年左右关停了,不再有任何火车经停,现在只留下残缺的痕迹和江风的遗憾。

我站在站旁的时候,一辆银灰色的快递货运列车沿着铁路轰隆隆从我身边疾驶而过。它正穿过昭陵扑面而来的油菜花香,满载货物在阳光里疾速行走,一路平安地驶向远方。

我想再过几年,还会有人记得渌口的昭陵老火车站吗?会不会还穿过历史的微风来看望它?