“杰出工匠”是怎样炼成的

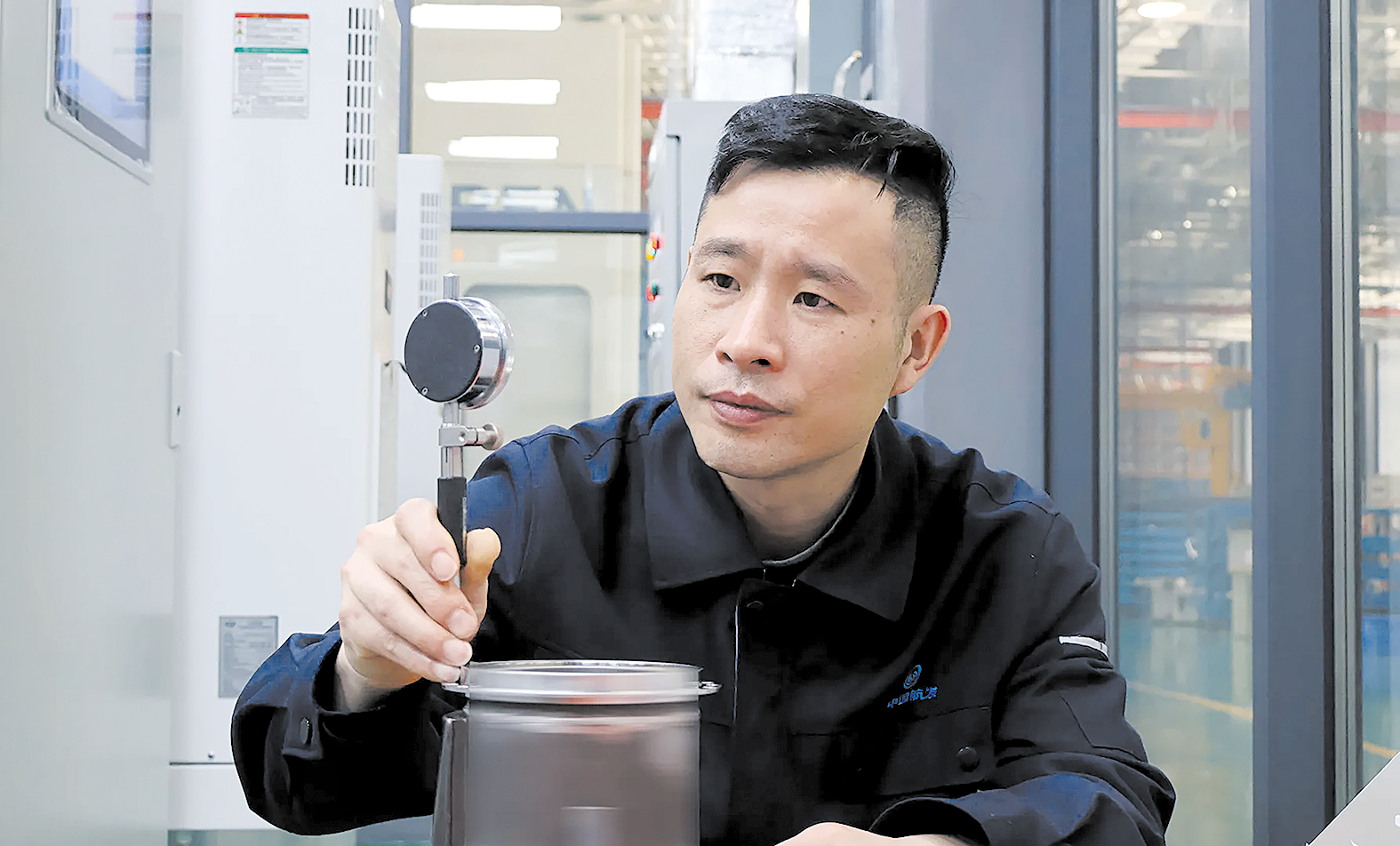

正在工作中的汤雷。 通讯员供图

株洲日报全媒体记者/陈驰

通讯员/曾琼 黄平芬

几十年如一日奋斗在精镗岗位上,将经手的每个零件干到极致,这是汤雷对自己的要求。从一名普通工人到集团杰出工匠,他用24年走出了属于自己的路。

传承,是匠心的萌芽

走上航空发动机零件精镗加工这个岗位,对汤雷来说,似乎是一件必然的事。

汤雷出生在一个典型的株洲“航发”家庭,他的父亲,是60年代的大专生,用50年见证了株洲航空发动机的发展历程,从小到大的耳濡目染,也在汤雷心中播下种子。

2002年,汤雷在毕业后毅然投身到航发事业中,被分配到中国航发南方工业有限公司航空发动机零件精镗的岗位上,所加工的零件都是“高精尖”。这让他兴奋不已,并给自己定了小目标,要成为一个能挑大梁的人。

能挑大梁,就意味着要比别人下更多的功夫。走上工作岗位后,得益于父亲的教导,汤雷在加工零件前都要反复确认好每个加工细节才开始动手。在那段机床交互嗡鸣的时光里,退休后返聘的父亲在隔壁厂房埋头工艺改进发挥余热,20多岁的汤雷钻研学习技能挥洒青春。

直到今天,谈起父亲10多年前设计气动夹具破解生产难题的故事时,他的话语里仍是对父亲满满的崇拜。

转眼6年过去,2007年,汤雷凭借出色的技能水平获得人生第一个型号研制三等功。而此时,父亲也正在为职业生涯的最后阶段画上句号。

转型,是匠艺的破茧

2013年,中国航发南方第一届技能运动会火热开幕,身边有朋友招呼汤雷一道参加,但被他拒绝了。彼时的他认为,干好手里的活最重要,参加比赛耽误时间。

嘴里虽这么说,但他还是留意了竞赛的情况。他发现,航空发动机制造行业对产业工人的要求已经发生了转变,产业工人也需要掌握一定的技术知识与专业原理。

这一年,31岁的汤雷有了新的内驱力,在工作之余开始不断学习新的知识,从简单的编程到深入的机械加工原理,他坚持理论与实际并重。次年,第二届技能运动会如期而至,汤雷主动报名,过五关、斩六将,将数控铣工第二名的好成绩收入囊中。

为了提升技艺,汤雷不再局限于一台设备的操作,而是开始穿梭在数控五轴、数控四轴、数控铣等不同设备之间,成为了“一人多岗”政策的“先行者”。

尤记得有次,在中心数铣区域内,大家正在抱怨着数铣孔口加工遗留毛刺去除工作量大,但由于加工路径限制,钳工的工作量一直打不下来。

“要是孔的反面也能倒角去毛刺就完美了。”站在工作台前,汤雷看着刚加工完的零件孔口上的毛刺喃喃自语。

经过多日的搜寻,他发现了一种未在行业内使用过的刀具,它的材质无法应用于航空材料加工,但它的形制给汤雷带来了新的灵感。经过一年多实验和摸索,一套成熟的加工方案、一件全新的倒角刀具设计模型在汤雷脑海里逐渐成型。当最后一块碎片拼凑完成时,他兴奋得像孩子一样手舞足蹈起来,但随即冷静下来,这一套东西由好几个关键部件组成,要想把实物加工出来,靠他一个人难以完成,他需要同事们的帮助。

汤雷怀着忐忑的心情向上级汇报了自己想法并展示了设计图,在得到支持后,汤雷不再束手束脚,很快这一套正反倒角装置被完整地制造出来,加工效果比预想还要完美。

2020年,汤雷的正反倒角装置及通孔的正反面孔口倒角加工方法通过发明专利审核。同年,这个改良项目获公司第三届创新创意大赛二等奖,逐渐成长为公司的“杰出工匠”。

这一年,38岁的汤雷捧着沉甸甸的奖牌,与已去世三年的父亲隔空相望,两人的身影在此刻有了交叠。

超越,是匠人的追求

2020年底,钢机匣加工中心搬入新厂区,此时汤雷已是中心数控铣全领域的专家,更是生产一线的领军人物。探索的过程中,他与中心另一位技能专家马滔的加工经验相互融合,在不断学习中成为了真正的“复合型岗位人才”。

2024年7月,钢机匣加工中心自动化线一台新的精镗设备需要安装调试,这项工作对程序的自动化程度、操作者的技能水平、刀具的选用等都有极高的要求,可以说是行业里的极限挑战。为了使这台设备尽快投入生产,有着20多年精镗加工经验的汤雷成为挑起大梁的唯一人选。

在调试加工试件的那段时间里,汤雷每天都在极致的需求上反复“捶打”:零件基准面装平要无限接近于0,校正基准圆要无限接近于0,刀具误差要无限接近于0,无限去除所有误差……

此刻,他脑海只有八个字,便是追求极致、精益求精。

不断实践与改进,汤雷终于用活了设备的所有功能,通过编制程序实现机床自动测量;利用机床防碰撞功能开发测头防错等等。

如今,在自动化线的玻璃房中,每天都能看见汤雷轻巧地跨上机床踏板,安装好零件,抬手输入新编好的程序,按下启动键。随即,嗡嗡声响起,一切有条不紊向前推进。

在这片属于他的天地里,他实践、钻研、创造,继续书写着不断超越的故事。