短视频莫为流量弃底线

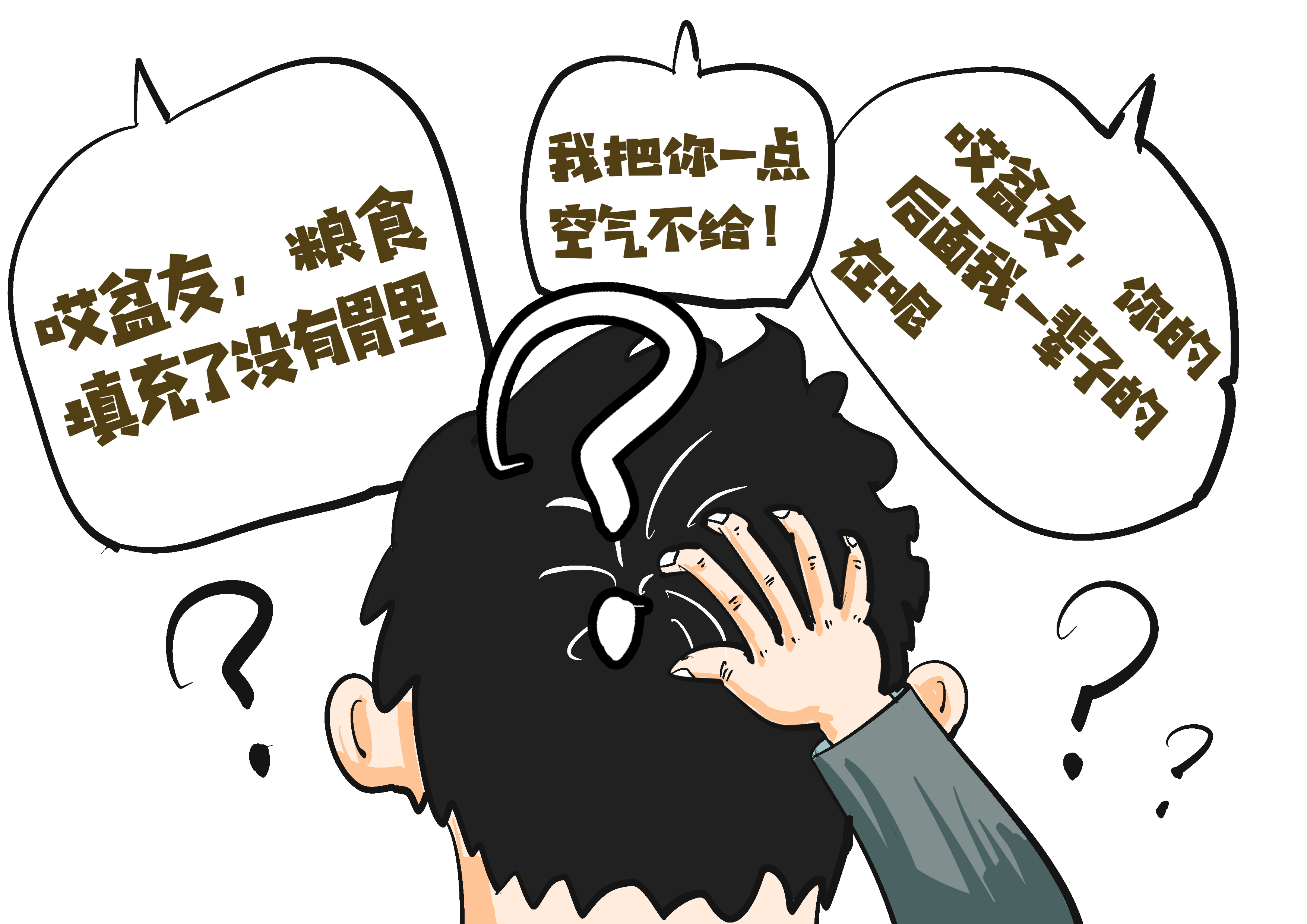

这视频里说的是什么? 漫画/左骏

戴凛 家虎

【我们需要的不是审丑的狂欢,而是向善的力量。】

近年来,短视频行业在流量狂欢中滋生低俗化暗流,部分自媒体为博眼球突破道德底线,甚至蔓延至政务视频号。这种乱象不仅消解公共机构权威性,更对青少年价值观塑造和文化传承构成威胁。

政务号本应是传播正能量的窗口,却频现盲目跟风现象。某地文旅账号以怪异形象推广传统文化遭批“哗众取宠”;“馕言文”等网络烂梗被多地政务号效仿,引发“好好说话”的舆论呼吁。此类行为传递“流量至上”的错误信号,更破坏汉语规范与美感,让公共传播沦为低俗文化的试验场。

青少年群体受此影响尤为深远。语言不仅是人际交往的桥梁,更是承载社会文化基因与价值观念的重要载体。网络黑话等异化表达在青少年群体中泛滥成风,不仅削弱了青少年对传统经典文本的感知力,更割裂了他们与社会主流道德评价体系的天然联系,逐渐模糊对真善美的认知边界。

对此,中央网信办持续开展“清朗”专项行动,整治虚假摆拍、低俗人设等行为,取得阶段性成效。治理仍需深化,如细化规则,建立“低俗内容负面清单”,将社会价值、行为规范纳入算法权重;强化政务号示范作用,杜绝盲目跟风,坚守文化底线;推动平台设立“正能量流量池”,对优质内容给予更多曝光。

央视《典籍里的中国》、网红“李子柒”等案例证明,流量与正能量可以兼得。它们将传统文化与现代技术结合,既收获高流量,又向海内外传播了文化之美。短视频不应成为审丑狂欢的舞台,而应成为文明传承的新载体。

在信息爆炸的时代,守护文化阵地是全社会的责任。唯有让流量回归理性,守住道德与文化底线,才能实现短视频行业的健康发展,为公众提供更多有价值的精神滋养。正如网友所言:“我们需要的不是审丑的狂欢,而是向善的力量。”