始于乡情 不止湘情

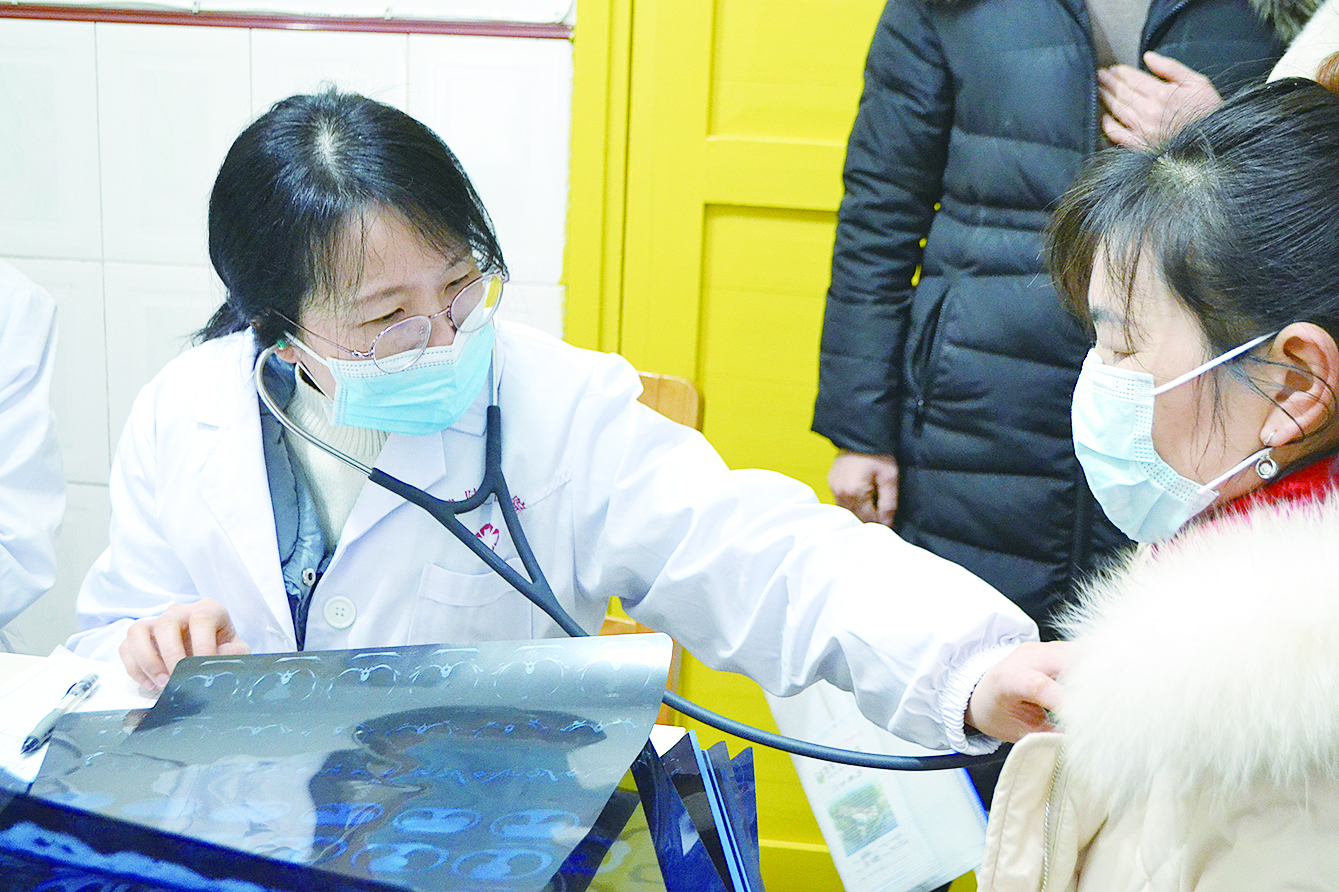

湘雅二医院专家彭红在醴陵市二医院坐诊。 通讯员/王琦 供图

株洲日报全媒体记者/刘毅

通讯员/龙钰鑫 彭思淳

前不久,醴陵市柔性人才答谢会暨“湘雅乡情·专家醴陵行”九周年答谢活动在长沙举行,百余名醴陵籍大咖专家畅聊故乡事,共叙桑梓情。

时间拨回到2016年6月10日。彼时,湘雅医院30名醴籍专家组团回乡查房、坐诊,浓浓乡情搭起引才“桥梁”。

始于乡情,不止乡情。九年间,245名省内外专家走进醴陵,共坐诊13455次、讲座1006场次、手术6180次、医疗救治11.16万人次,惠及醴陵及周边县市群众22.64万余人,直接为群众节省医疗费用7133余万元。一张张看诊单,犹如丝丝细线,开始编织起醴陵与柔性人才之间紧密的联系。

而今,始于卫生领域的柔性引才纽带,已延伸至文化、工业等领域,乡情的种子,在醴陵长成“于斯为盛”的人才森林。

大病不出市 群众少跑路

拂晓,醴陵市汽车站外已是热闹非凡,几十辆“拼的”相继发车。这些都是去省会湘雅医院的“摆渡车”,40元一人,每天4点发车,好赶在6点前到医院排队挂号。2016年前,这样的场景重复上演,风雨无阻。

“拼的”是醴陵人悟出的商机,也是当地医疗资源匮乏的写照。得益于“湘雅乡情·专家醴陵行”活动开展,这条自发形成的的士专线早已冷清。

“九年前,我们怀着对家乡的眷恋,成为首批来到醴陵的专家。”答谢会上,中南大学湘雅医院乳腺科主任医师邬玉辉分享自己与“湘雅乡情”初遇的故事,“第一次来醴陵坐诊,印象最深的是,不仅有当地很多患者,还有来自萍乡、茶陵等周边城市的居民,他们很羡慕家门口就能享受省级医疗资源。”

醴陵市民漆先生回忆道,他曾在海南旅游时,接到来自长沙医院的电话,称“有床位可以入院”,而此前他已在醴陵中医院完成了手术,主刀医生是湘雅医院的专家。“方便家属护理不说,像我们这种早期癌症患者,很难预测一两个月后,病情会怎样发展。”漆先生感慨道。

源于乡情,不止于乡情;源于湘雅,却不止步于湘雅。参与专家从醴籍湘雅名医,扩大到省人民医院、省中医研究院等15家省重点医院,专家范围也早已不再局限于醴陵籍,工作内涵也由查房坐诊、远程会诊,拓展到学科建设、人才培养,实现由授人以鱼到授之以渔的延伸。

儿科专家张廷冲、肿瘤科专家王杰军等建立的15个名医工作室、湘东医院与株洲恺德医院成立的专科联盟、相继建成的胸痛、卒中等“五大医疗中心”……“湘雅乡情”为醴陵培养了一大批留得住、用得上的医疗人才。

如今,醴陵2家市级医院全部达到三级医疗服务能力水平,本地就诊率大幅提高,实现了“大病不出市、小病不出镇”。

贡献柔性引才“醴陵方案”

目前,有160名专家长期坚持每月在醴陵坐诊、查房、手术、讲座,其中有20多位专家坚持了整整9年。其间,百姓得实惠,政府得民心,医务人员获成长。

把好事做好、实事做实,将一次活动变成万次“返场”,“湘雅乡情”取得成功的背后,是一套高效协同、运营成熟的体制机制保障。

除了由聘请单位给予专家一定的交通和看诊补贴以慰其辛劳外,“名医请进来”的关键还在于突破地域、户籍、身份、人事关系等壁垒,“专家多跑路”的背后更离不开“政府来搭桥”。

2023年,农业农村部、国家发展改革委等9个部门联合印发的《“我的家乡我建设”活动实施方案》中提到:探索通过岗编适度分离等多种方式,鼓励城市在职科教文卫体等工作人员定期服务家乡。

在醴陵,这项探索性工作于2016年启动,即为高端医卫人才服务“健康醴陵”的“湘雅乡情”。岗编适度分离,“不求所有、但求所用”的柔性引才思路——倡导专家以兼职方式“回乡”,通过双向选择、契约管理和绩效激励,遵循市场规律开展人才工作。

解放思想、整合资源、创新举措,如今,“湘雅乡情”不仅仅是公共医疗服务的探索,更带动醴陵市柔性引才向教育、工业、农业等领域扩散裂变。

近年来,醴陵“牵手”重点高校,在工业、农业等领域组建5支“科技专家服务团”,535名专家服务180家企业单位,实现人才共享;借助醴籍名师、高校名生、网络名课、教育名家“四名”力量打造交流平台,成立33个名师工作室;打造“渌江讲坛”文化品牌,引进146位专家学者,聘请客座教授61位,常态化开展学术讲座、名家对谈、采风汇演等活动……

由“湘雅乡情”始,柔性引才机制为醴陵高质量发展提供了强有力的人才支撑和智力保障。