中峰明本的攸县情缘

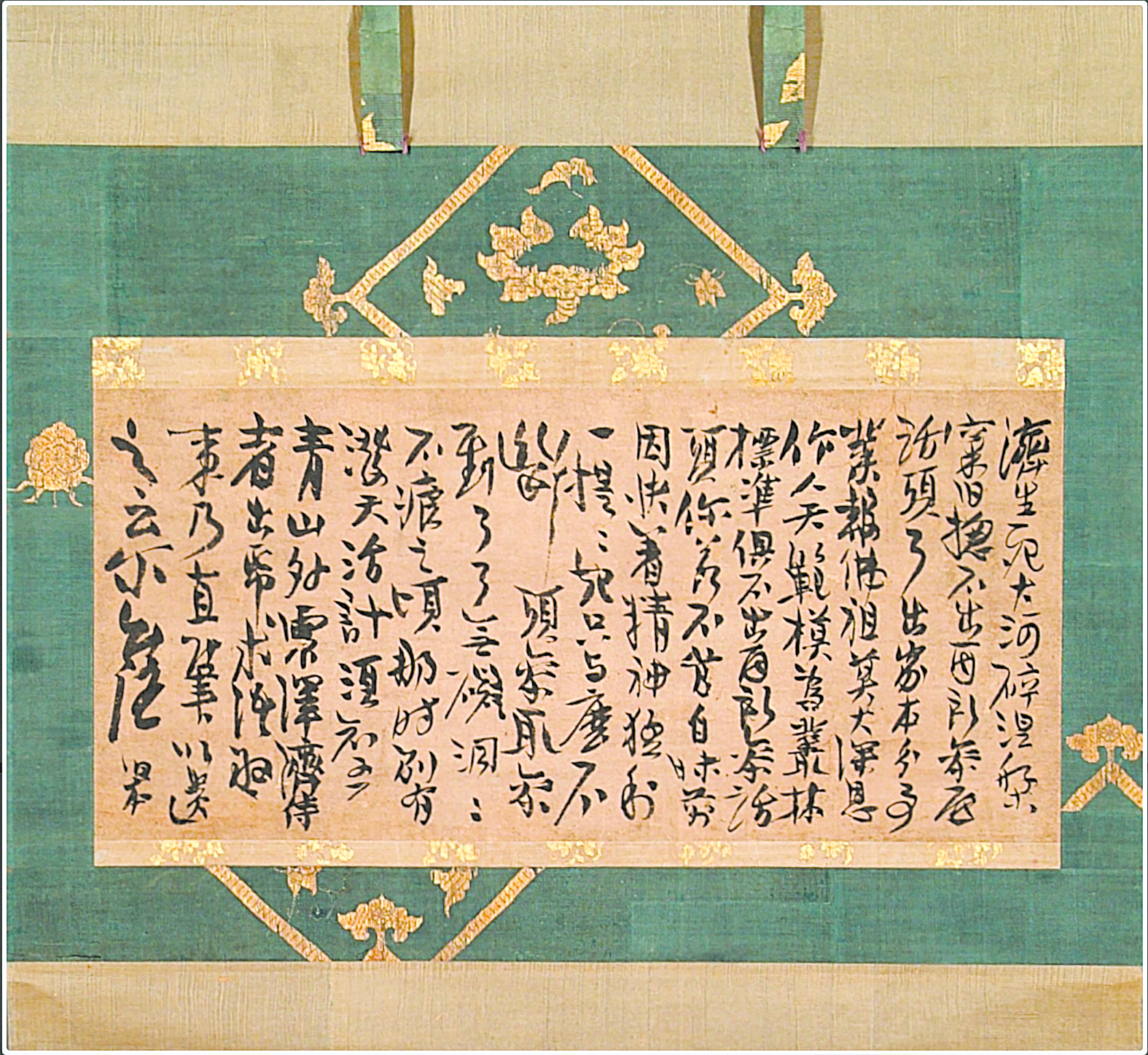

中峰明本书《済侍者宛警策》,现藏日本东京国立博物馆

中峰明本像

何文庭

元朝中峰明本禅师是浙江西天目山住持和师子禅院住持。

公元1318年9月,元仁宗皇帝诏请明本入内殿,他固辞不受。仁宗赐号佛慈圆照广慧禅师,并赐金襕袈裟。又改师子禅院为师子正宗禅寺,诏翰林学士赵公孟頫撰碑。公元1334年,中峰明本圆寂后,元顺宗追敕他为“普应国师”,敕赐《中峰和尚广录》30卷收入大藏经。中峰明本在民间和海外影响尤为深远,民间称他为“江南古佛”,日本、朝鲜等东南亚国家和地区曾派遣大量佛学信徒拜中峰明本为师。

就是这样一位佛学领袖人物,却曾与攸县及攸县人结下过不解之缘。

结缘攸县

据《中国禅宗史》载:“明本常年草栖浪宿,奔波于江南各地,每到一处,建起一个传法庵室。”南宋咸淳九年(1273),中峰明本沿罗霄山脉西行,从江西翻山越岭到鸾山,又顺江而下来到风景秀丽的酒埠江镇,见香山岭一带山清水秀,鸟语花香,为修心养性绝胜之地,遂建起香山寺。在这里,中峰明本与17岁的冯子振相遇,虽然中峰长冯子振9岁,但二人相处甚惬,相见恨晚。冯子振遂成为中峰明本“法嗣”,拜中峰明本为师,修习佛法,中峰明本则向冯子振请教儒家学说和诗文,二人互为师友关系,在香山寺勤修功课,闲暇之余游历罗浮山等攸县胜迹,结下深厚的友谊。

冯子振退隐山林后,隐居的首选地就是中峰明本的修行之地浙江西天目山。《元诗纪事》记载,元延祐六年(1319)6月,冯子振、赵孟頫二人相约一起在苏州雁荡村东林修建草堂,跟随中峰禅师修习佛法。

冯子振、赵孟频虽然同为中峰禅师法嗣,但三人之间的关系十分有趣。赵孟頫对中峰恭敬执弟子礼,他致中峰禅师的书札很多,现存有20帖,收藏于台北故宫博物院11帖,日本6帖,北京故宫博物院1帖。每帖均有“弟子赵孟頫拜复”“弟子赵孟頫和南拜上”等语。冯子振每次见到赵孟頫对中峰禅师执弟子礼则“痛责至极”。指责赵孟頫拘于礼节,为人迂腐。冯子振自己虽然也是中峰禅师的“法嗣”,但相互之间是亦师亦友的关系。由于他与中峰明本早年相遇相识于故里,所以他们之间的关系十分亲昵,不拘礼节。明王圻《续文献通考》记载,一天,冯子振拜访中峰明本,咚咚咚一通叩门,明本问:“何人?”冯子振回答说:“天下有名冯海粟。”明本回答说:“世间难比老中峰。”明本在世人面前犹如一尊古佛,是一个不屑于争名夺利的世外高人形象,而在冯子振面前则展现矜才使气、自命不凡的另一面,由此可见二人友情之亲密。

一次,冯子振为明本写了4首诗,而明本则在《次韵酬冯海粟待制四首》中,暗中指点冯子振修行。诗曰:

无言童子拂香台,报道长沙学士来。

烂煮橘皮砂罐冷,几年生意喜潜回。

雄谈博辩振玄音,莫把黄铜唤作金。

脱略语言文字外,方知佛祖只传心。

西天目顶望钱塘,佛与众生共一航。

六月火云飞白雪,是谁触热是谁凉。

瓦炉烧尽柏根香,笔债何须苦用偿。

幸有顿空文字在,披衣终日坐茅堂。

明本之诗不饰浮华的辞藻,娓娓道来,清新自然。他称赞冯子振以文字般若阐释佛法妙义的“雄谈博辩”,但又将语言文字喻为“黄铜”,而佛法真义才是黄金。明本指点冯子振只有打破对语言文字的执着,才能认识佛祖以心传心的本意。“瓦炉烧尽柏根香,笔债何须苦用偿”,意在引导他认识众生与佛无二无别,奉佛并不伤儒。全诗平实自然,随手拈来,但其中却处处蕴涵着禅理和禅机。冯子振作为旷世奇才,在佛法修行上自是能举一反三,明本一般不予置评,多是通过这种诗词唱和为他拨迷正悟。

诗词唱和

据《西天目山祖山志·冯子振传》记载:晚年的冯子振跟随明本在东林修行,佛学日益精深。泰定三年(1326),明本把自己的作品辑成《一花五叶集》,请冯子振作跋。冯子振跋语赞说:“此集,中峰以菩提种,彻境内玲珑;以耆婆药,除世间病恼。真见松柑拔地,俱忘荆棘参天,如是芬馥舌根熏闻宇宙,抑是清凉树子庇荫儿孙。”明本作《怀净土诗》108首,冯子振又作诗赞说:“我观幻住师,于幻无所住。虽不住于幻,能觉如幻人。手拈古佛机,数与念珠等。寄数逾三千,其实无一字。若人于此中,一一总无念。于无念念佛,无念亦复无。所生皆净土,云何更西方。是人见弥陀,悉得安稳住。”

冯子振首先对明本禅师“幻住”这个名号加以称赞。意思是说明本禅师在这充满虚幻变化的世间,内心却不执着于任何事物,能够做到“无所住”。尽管不执着于世间的种种虚幻,但他却有能力去点醒、让那些在世间如同处于梦幻泡影状态的人觉醒过来。其次,冯子振把明本的108首《怀净土诗》比作108颗念珠。就如同人们手持念珠念佛时,一颗念珠代表着一念,在这念念不断的过程中,其实是在表达对佛的忆念。而明本的这108首诗所蕴含的念佛之意也是如此,每一首诗仿佛就是一念,在这念念之中仿佛是在念佛,但又并非是那种刻意的有相之念,而是达到了一种实无所念的高深境界。这种境界就是念念都处于清净的状态,在每一念当中其实就已经是身处净土了,并非一定要拘泥于西方那个具体方位的净土概念。如此一来,只要达到这种念念清净的状态,就能见到阿弥陀佛,并且能够安稳地处于殊胜的境界之中。这其实是冯子振从唯心净土的思想角度,对明本的《怀净土诗》进行了深入解读和发挥,强调了通过内心的清净、不执着等达到净土境界的理念,而非单纯依赖外在的形式去追寻净土。

梅花百咏

晚年的冯子振与明本、赵孟频等人在苏州东林草堂过着无忧无虑的生活,正是“山中无甲子,寒尽不知年”。冯子振与明本仿佛回到了二人年轻时代在攸县香山寺修行时的情景,整日里禅语交锋,诗词唱和,好不乐哉!赵孟頫虽然固执地对明本执弟子礼,但也能融入其中。

一天,三人在一起围炉煮酒,谈天说地,酒过三巡,菜过五味,赵孟頫挥笔写丹青,只见笔下一株千年古梅栩栩如生,冯子振一见顿时诗兴大发,大呼“拿笔来!”当即对画吟诗,写下一首《古梅》:“天植孤山几百年,名花分占浦翁先。只今起草新栽树,后世相看亦复然。”接着,冯子振下笔不能自抑,宦海浮沉、人情冷暖、梅花纷飞。梅花似雪,雪似梅花,人似梅花,梅花幻人,一时老梅、疏梅、孤梅、瘦梅姿态各异,色彩缤纷;忆梅、探梅、寻梅意境悠远,禅味隽永;庾岭梅、孤山梅、西湖梅、罗浮梅景致幽雅,赏心悦目;盆梅、雪梅、月梅情趣盎然,令人目不暇接。他一口气写出了百首梅花诗!

一旁的明本禅师也见猎心喜,大呼童子拿文房四宝过来,援笔作和!第一首《古梅》,明本和曰:“起和虬柏卧如槎,犹吐冰霜度岁华。山月江风常是伴,不知园馆属谁家?”最后一首《纸帐梅》,冯子振曰:“溪藤十幅簇春温,时有清香入梦魂。多少罗帏好风月,不知消得几黄昏。”明本和曰:“春融剡雪道人家,素幅凝香四面遮。明月满床清梦觉,白云影里见疏花。”

冯子振经历宦海浮沉,人世沧桑,诗中虽蕴含暮年心态,但隐含对高洁情操的追求,而明本的诗则全然不落尘俗的观念,蕴含着世事无常的佛法思想。二诗彼此呼应,交相辉映。冯子振天纵奇才,百咏梅花,一气呵成。而明本一览之余,当场走笔和成,亦属当世罕见!二人才力匹敌,着实令人惊叹不已!二人百咏梅花之诗均收入《四库全书》。《四库全书》提要评之曰:“子振才思奔放,一题衍至百篇,往往能出奇制胜;而明本所和,亦颇雕镂尽致,足以壁垒相当。”

四库全书本《梅花百咏》是清人夏洪基所校刊,在附记中称颂此诗说:“元翰林冯海粟作《梅花百咏》以索中峰和章,师谈笑间不逾日而尽答之。二公真梅花知己也。今其诗裁冰镂雪,基绘人神,而逸韵藻思,实堪伯仲。于肃愍作诗称:‘海粟俊才应绝世,中峰道韵不婴尘'者,岂虚语哉!”冯子振和中峰明本唱和《梅花百咏》因此成就了中国文坛的一段佳话。

身后之事

中峰明本禅师还与曾在攸县兰村石联(今黄丰桥镇石联村)修行的天如惟则(1286-1354)禅师有很深的渊源。据《西天目山祖山志》记载,天如惟则禅师是元朝临济宗禅师,江西省庐陵人(今吉安县人),俗姓谭,幼年于禾山剃度,后至浙江西天目山参学,得法于圆照禅师,遂成为圆照禅师法嗣,成为在佛教界有重要影响力的禅师,著作颇丰,主要有《天如和尚语录》《楞严经会解》《净土或问》等。其中《天如和尚语录》由其法嗣善遇所编辑;《楞严经会解》曾盛行一时;《净土或问》则对净土教义进行了深入探讨。他在苏州创建狮子林,被元顺帝赐称“菩提正宗寺”,赐封“佛心普济文慧大辩禅师”之号。如今狮子林是世界唯一的禅意园林,已被列入世界文化遗产,全国重点文物保护单位。

晚年的天如惟则禅师由苏返湘,来到攸县兰村石联(今攸县黄丰桥镇石联村境内)坐禅修道,在当地留下许多传说。最终在石联村蛤蟆洞内坐禅数年后圆寂,葬于蛤蟆洞内。明朝时,当地信众在天如惟则禅师坐禅处修建聚龙仙。尔后,每年农历十月初五日天如惟则禅师诞辰之日举行的庙会,有湘、粤、赣、鄂4省13个县市的信众参与。香火旺盛异常,且数百年未曾中断。

附注:冯子振(1257—约1348),字海粟,号怪怪道人,又号瀛洲客。攸县桃水镇夏泉村人。元代著名文学家,有《海粟集》传世,明时散佚。元至元二十四年(1287),冯子振应荐举进入朝廷,历任官承事郎、集贤院待制、宣抚使、提调学校兼理国子监等职。至元二十九年(1292)因桑哥事件遭斥还乡。贞元元年(1295)再度启用,授集贤院待制。此后创作《正宫·鹦鹉曲》《居庸赋》《十八公赋》等作品。延祐五年(1318)年,开始流寓江南。延祐六年(1319)冯子振与以病乞归的赵孟頫一道在西天目山跟随中峰明本住持修行,其间一夜吟成《梅花百咏》。