吴楚龙绘画艺术 演化中的美学自觉

严夏松 张大文

近段时间,我认真拜读了画家吴楚龙先生由天津人民美术出版社出版的《中国画教学散记》,对吴楚龙先生的绘画创作及艺术生涯有了更清晰、更深刻的认知。

楚龙先生从事绘画创作五十多年,绘画早已融入他的精神与血液。他在书中提过:“能熟练地画出心里想画的形象,能完整地从立意、谋篇、构图、造形、透视,到活用笔墨,做到随心所欲地完成一幅画作时,内心得到了甜蜜的满足”。这句话看似简单、朴素,却体现着绘画从临摹到个性层面的质的飞跃,也就是人们常说的从形似到神似的转化,从物质向精神的转化,从表象到心灵的转化,这也是楚龙先生半个世纪的创作中,经历漫长演变的巨大变化。理性地去分析,作为画家,是被动地去创作,还是凭着热爱去创作,二者的区别很大。从哲学上来说,有着被动或主动的矛盾体现。从美学的意象性来看,是艺术美学非自觉性与自觉性在作品中的不同呈现。

艺术的美学自觉体现于艺术家对艺术语言、形式、技巧的探索与突破,以及对传统审美观念的反思。楚龙先生早期用大量的时间去临摹古今名人的画作,他尤喜于希宁与关山月的梅花,他说:“焦墨、浓墨、淡墨苍劲无比,我在画作中时有效仿”。楚龙先生曾受教于国画艺术家曾晓浒先生和书法家蔡德林先生,曾晓浒笔势奔放、白描秀劲的画风以及蔡德林苍辣平和、风神超迈的书风于楚龙受益良多,直接影响了他今后的创作走向。

临摹名作能博采众长,但毕竟是他人的,对于自身来说有着非自觉性。把笔墨变成一种学问、一种修养、一种彻悟,成为自身的一种个性化的不可替代的技法,艺术就以非自觉走向了美学的自觉。正如宋代范宽的艺术人生三境界所说:画老师的——画自然里有的——画自己的感觉。

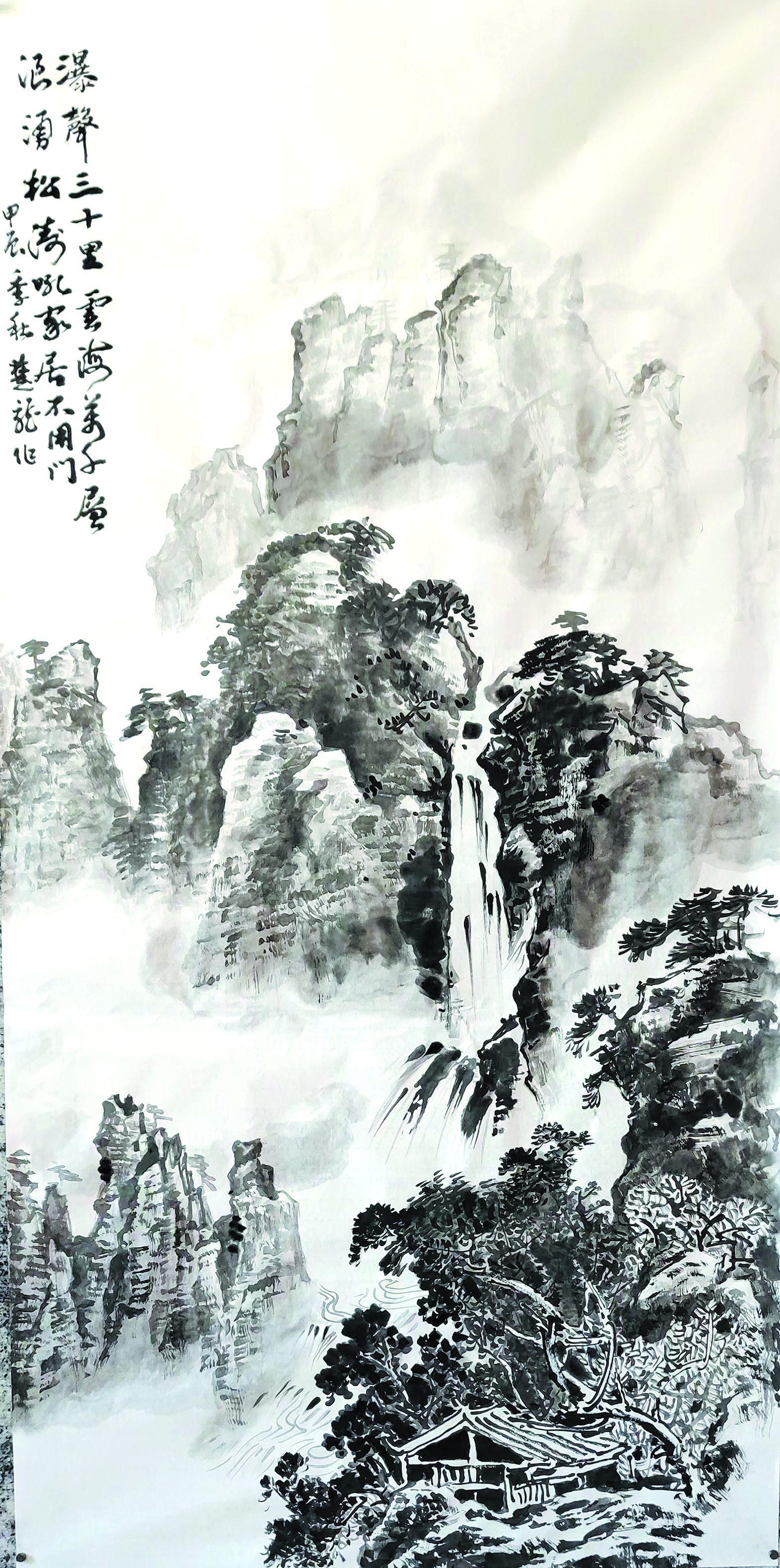

把热爱与感动融于自己的意识,是楚龙先生绘画的一大特色。正如他自己所说:“国画的象征性、寓意性随着作画者的深思熟虑和迁想妙得,赋予笔底无限生机和无限美好的寄托和祝愿。吴楚龙先生的山水画就体现了正能量的美好向往,意在笔先,笔随意定,意随景生,或方或怪或透或险,全仗心灵感悟。如他的山水系列之《酃县水口》,远山如黛,烟波浩渺,草木青翠,溪水潺潺,一片清幽宁静的山水,美丽如诗,是远离尘世喧嚣的写照。楚龙先生在他的山水国画中展现了南方山水的旖旎秀美,充分体现了人与自然的和谐之韵,他的山水,有一种宁静的氛围,有一种引人入胜的力量,他能抓住墨和色之间的变化,通过丰富的笔力线条去传达画家的感受和精神追求,也就是我们常说的名人心中的山水,他们往往集墨韵、笔韵、神韵于一体,使鲜活生动的物象跃然于纸,构成感人肺腑的画卷。

楚龙先生有些山水画整体略显浓烈,画面比较饱满,几乎很少留白,吸收了元代王蒙的部分特点。如他的《云山万里》《山乡巨变是农家》,这种浓烈和饱满带来了意境的厚重感。画中他巧妙地运用水流、云雾营造出“透”的感觉,画面浓淡分明富有层次感,绿色的田园,白墙红瓦色彩的点缀,使整幅作品充满了生机与活力。

楚龙先生的花鸟画也体现了这种和谐的基调,看他的《和平系列》,发现他的花鸟画比山水画布局更简洁,更抽象,往往寥寥几笔却有如神助,整幅画显得活灵活现。如《秋韵》,几朵黄菊、几片红叶,两只闲鸟,有种“尘世即蓬莱”悠然自得的境界。

“笔墨既是一种玄学,也是一种哲学”,这是楚龙先生中国画中所体现的一种人文精神。如他的画《苦尽甘来》《蜘蛛》就象征性地体现了后现代社会的一种理性思考。时代不一样,名人画作所体现的人文精神也不一样,八大山人的《孤禽图》所体现的正如他的一首题诗:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”可我们从吴楚龙先生的《秋韵》里面看到的却是,“墨点无多笑点多,山河已是新山河”的人文境界。

楚龙先生多才多艺,诗、书、画都得心应手,就画而言,他除了中国传统的青绿山水、水墨山水外,素描、水彩、工笔都有涉猎,并能做到相互交融,博采众长,互相映衬。

楚龙先生五十多年绘画艺术创作的演化,是基于中国传统写意画的遗传变异,是他在艺术创作中从非自觉向审美自觉的过渡。吴楚龙先生调动以往的审美经验,对特定对象进行专注的观察、分析、综合、判断,形成新的审美态度,进行新的创造。楚龙先生的画还吸纳了西画的焦点透视,并与中国传统绘画的散点透视相互运用。他近期在国画的创新上主要从简洁、虚化、变形上做文章,这里面也吸纳了少量的西方绘画艺术思想。作品《桥下》中的远山以及右下角的大地就吸收了印象派的虚化风格。中国在宋朝时,因为理学的影响,山水画对形似的追求比较在意,关注的是自然本身的规律。到元朝时审美越来越主观化,山水花鸟更多是抒发自身心绪的载体,作为绘画艺术创作而言,简洁、变形、虚化给艺术思考以及审美多元化留有更大的空间。