烧藕煤的日子

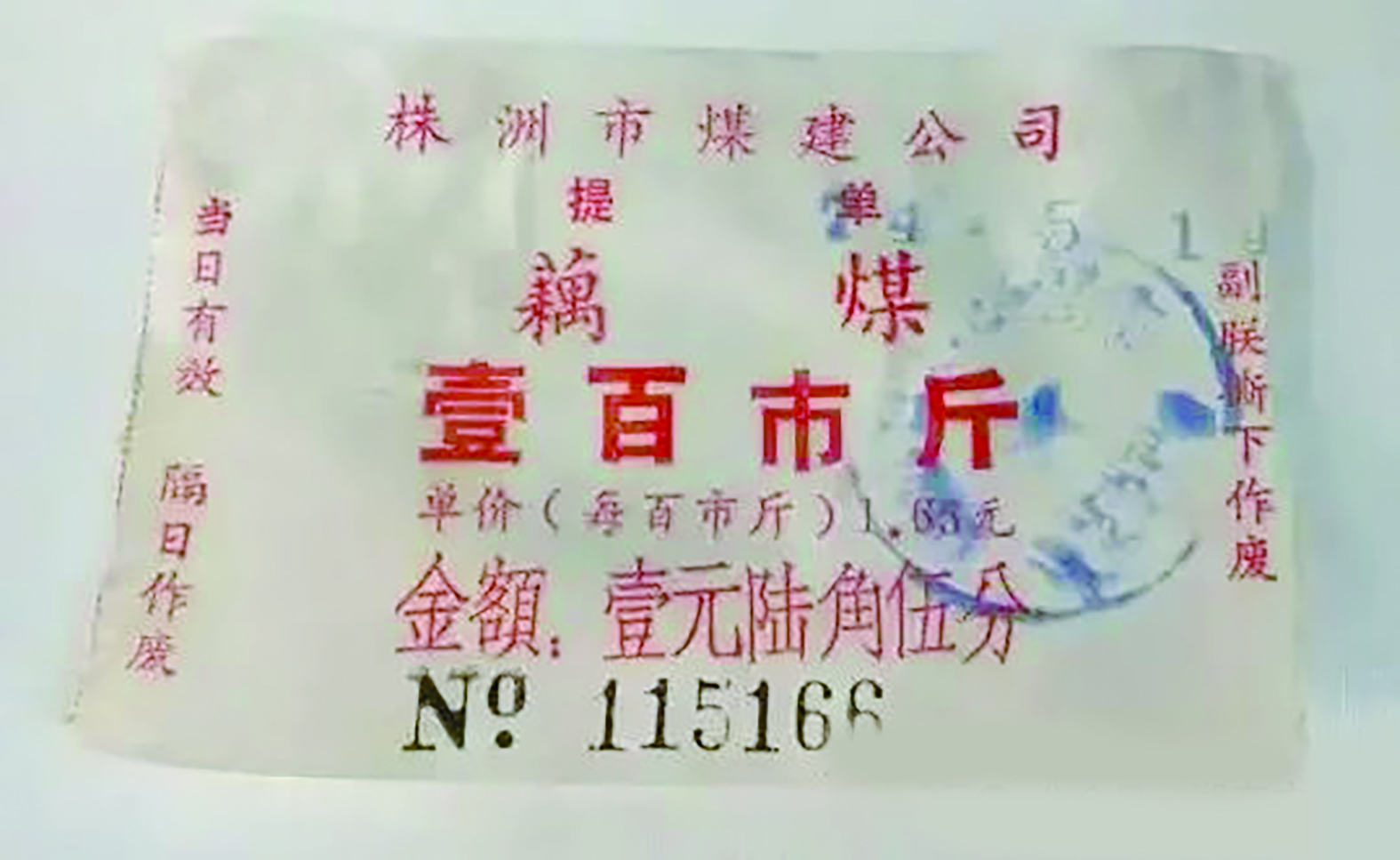

作者收藏的藕煤票

陶小忠

近日,有藏友晒出了他收藏的20世纪80年代北区煤店租车费收据,这不由得让我想起保留多年的居民用煤供应证和多张藕煤票,当年借斗车前往买藕煤的多幅场景就像过电影一样突然冲开了记忆闸门。

20世纪70年代,城市居民烧水做饭普遍开始使用一种叫藕煤的成品煤。藕煤,又叫蜂窝煤,是一种将散煤、少量黄土和水掺和,用藕煤机碾压后的成型煤。由于它呈圆柱状,中间有多个管状的孔,类似藕,故得名。煤炉烧用藕煤,火力大,燃烧更完全,续火能力也强,还节能,一天烧上3坨就可以了,因此很受欢迎。

不过,那时国家实行计划经济,物资供应全凭票证购买。从我保留的居民用煤供应证的记载来看,1971年四口人藕煤供应量为140斤,平均每人35斤,如一人立户,则有50斤。从我保留的1974年的藕煤票则可以知道,100斤藕煤售价是“壹元陆角伍分”,200斤藕煤的售价是“叁元叁角整”。从我保留的1989和1990年的藕煤票来看,如果不买藕煤,也可换买散煤,其比例是50公斤藕煤能换买散煤42.5公斤。以此类推。

藕煤虽好烧,但一直面临供应紧张和买煤难的问题。记得那时我住在贺家土电厂生活区,贺家土当时聚集了电厂、洗煤厂、麻纺厂等多个单位的职工家属,但只有一个小小的供煤站,站里也就两台藕煤机做藕煤。我和爱人都上长白班,只有星期天才能去煤店买煤,每次买煤都好像去上战场一样。一大早起来,先要去租借车子,然后赶往煤店去排队,往往要排上一两个小时才能买上煤。藕煤往往现打现提,于是机器旁分别站着两个购煤户交替接煤,不能有些许怠慢。我俩一人接煤,另一人往斗车中放,那专注和紧张不亚于打仗。如碰上藕煤机出问题,有时买一车煤要花上大半天工夫,一个星期天就没了。我父母亲年纪大了,不能自己去买藕煤,做儿子、媳妇的我们便借了一辆送货的脚踏三轮车,一趟一趟从六〇一煤店(六〇一煤店离株洲货运火车站近,供煤相对宽松)买煤,推上十多公里,送到父母亲居住的430工厂生活区。

有时买藕煤不方便,还买散煤自己回来做。那时,开始流行一种手工做藕煤的模子,十多二十块钱一个,或找别人借,或买上一个,星期天便可以大施拳脚了。有很长一段时期,星期天在工厂生活区到处可以看到有人做藕煤、晒藕煤的画面。像这样的活我自然没有少干。如果家里只有女孩子的,普遍是喊来男朋友来做,帮丈母娘做藕煤成了准女婿进门的一块敲门砖。

这种日子一直持续到上世纪80年代后期才有改变,一些单位开始使用上了液化气。1988年,株洲成立了煤气公司,一部分厂矿开始使用煤气。而我这个时候由于租住夫人单位的住房,单位小而仍然烧着藕煤,直到1998年再次搬回电厂生活区,才开始使用上天然气,算是彻底告别了烧藕煤的岁月。

使用天然气,干净、快捷,安全又方便,自然好过烧煤好多倍。从此,大家再也不用为借车买煤难发愁了,身心得到彻底解放。正因为这段经历,我把剩余藕煤票、供应证珍藏下来,因为它们见证了一段历史,也时刻在提醒着我:当我们在充分享受生活美好的同时,一定不要忘记,是改革开放让我们的生活变得越来越美好,越来越幸福!我们要感恩时代的巨变,感恩那些让时代大船驶向光明和进步的伟人!