赶 场

刘友良

株洲的“赶场”就是赶集,在我的老家邵阳叫赶圩。我小时候没有赶圩的经历,我的家在五丰铺,那是县里最大的镇。

离我婆家最近的场在均坝,逢五、十是场日。每到场日,天一亮,人们就出门,陆陆续续,就如地上掉了一颗糖,单个或三三两两的蚂蚁径直朝那个方向奔去。

如今,交通的便捷拉近了城乡之间的距离,年轻人爱上大超市,“赶场”这个乡村传统,自然由中老年人在传承,他们或将蔬菜、家禽、鱼虾等拿去变卖,或去采购生活用品以备家庭日常所需。

一天,正逢场日,婆婆提着几只公鸡去阉,我便一同前往,想去目睹赶场的盛况。

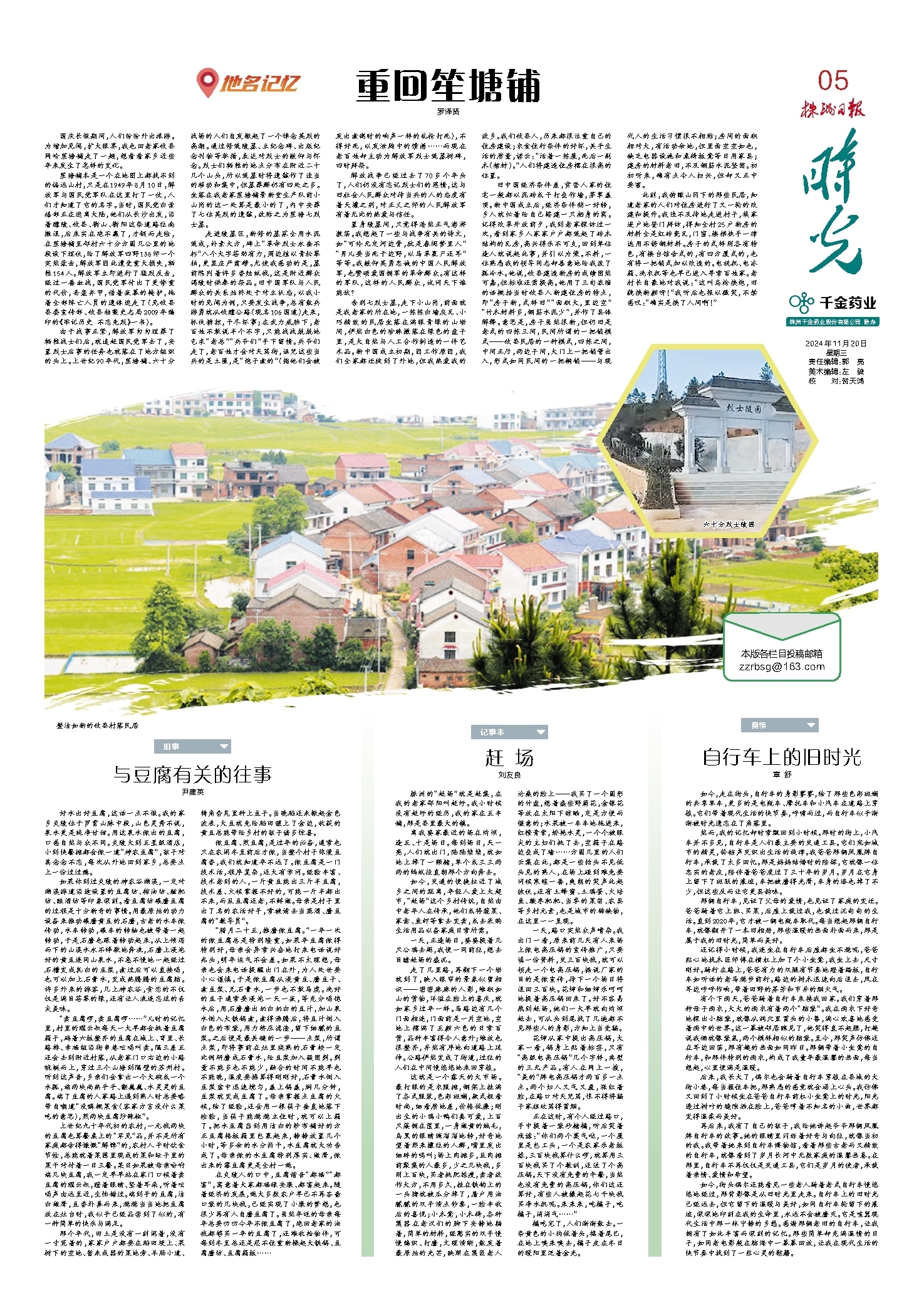

走了几里路,再翻下一个坳就到了,映入眼帘的景象似曾相识——密密麻麻的人影,堆积如山的货物,洋溢在脸上的喜庆,就如家乡过年一样。马路边有几个门面相连,门面前是一片空地,空地上摆满了五颜六色的日常百货,品种丰富得令人意外;堆放也很整齐,井然有序地向道路上延伸。公路俨然变成了街道,过往的人们在中间慢悠悠地来回穿梭。

这就是一个露天的大市场。最打眼的是衣服摊,钢架上挂满了各式服装,色彩斑斓,款式粗看时尚,细看质地差,价格低廉;刚出生的小鸡小鸭们真可爱,上百只簇拥在筐里,一身嫩黄的绒毛,乌黑的眼睛滴溜溜地转,好奇地望着熙来攘往的人群,嘴里发出细碎的鸣叫;场上肉摊多,且肉摊前聚集的人最多,少之几块钱,多则上百块,买者挑肥拣瘦,卖者故作大方,不用多久,挂在铁钩上的一头猪就被瓜分掉了,屠户用油腻腻的双手清点钞票,一脸丰收后的喜悦;小木凳,小木椅,各种篾器在老汉们的脚下安静地躺着,简单的材料,经憨实的双手慢慢编织、打磨,文理清晰,散发着最原始的光芒,映照在篾匠老人沧桑的脸上——我买了一个圆形的竹盘,想着盛些野菊花,金银花等放在太阳下晾晒,定是方便而惬意的;水果被一车车地拖进来,红橙青紫,娇艳水灵,一个个被眼尖的主妇们挑了去,空箱子在路边垒成了墙……方圆几里的人们云集在此,都是一些抬头不见低头见的熟人,在场上碰到难免要问候寒暄一番,爽朗的笑声此起彼伏。还有土蜂蜜、土鸡蛋、火培鱼、酸枣粑粑、当季的菜苗、农具等乡村元素,也是城市的稀缺物,在这里一一呈现。

一天,路口突然众声嘈杂。我出门一看,原来前几天有人来场上做电高压锅的宣传推广,只要填一份资料,交三百块钱,就可以领走一个电高压锅,据说厂家的目的是做宣传,待下一个场日将退回三百块。花婶和细婶乐呵呵地提着高压锅回来了。好不容易熬到赶场,她们一大早就向均坝赶去,可从头到尾找了几遍都不见那些人的身影,方知上当受骗。

花婶从家中提出高压锅,大家一看,锅身上贴着标签,只有“高级电高压锅”几个字样,典型的三无产品。有人在网上一搜,“美的”牌电高压锅才两百多一点点。两个妇人又气又羞,涨红着脸,在路口对天咒骂,恨不得将骗子家祖坟骂得冒烟。

正在这时,有个人经过路口,手中提着一袋砂糖橘,听后笑着戏谑:“你们两个莫气哒,一个屋里是包工头,一个是农家乐老板娘,三百块钱算什么啰,就算用三百块钱买了个教训,还送了个高压锅。天下没有免费的午餐,当然也没有免费的高压锅,你们这还算好,有些人被撮起花七千块钱买净水机呢。来来来,吃橘子,吃橘子,消消气……”

橘吃完了,人们渐渐散去。一条黄色的小狗低着头,摇着尾巴,在地上嗅来嗅去,橘子皮在冬日的暖阳里泛着金光。