重回笙塘铺

罗泽贤

国庆长假期间,人们纷纷外出旅游。为增加见闻,扩大眼界,我也回老家攸县网岭笙塘铺走了一趟,想看看家乡近些年来发生了怎样的变化。

笙塘铺本是一个在地图上都找不到的偏远山村,只是在1949年8月10日,解放军与国民党军队在这里打了一仗,人们才知道了它的名字。当时,国民党白崇禧部正在逃离大陆,他们从长沙出发,沿着醴陵、攸县、衡山、衡阳这条道路往南撤退,后来实在跑不赢了,才铤而走险,在笙塘铺至邻村六十分方圆几公里的地段设下埋伏,给了解放军四野136师一个突然袭击,解放军因此遭受重大损失,牺牲154人。解放军立即进行了猛烈反击,经过一番血战,国民党军付出了更惨重的代价,丢盔弃甲,借着夜幕的掩护,拖着全部阵亡人员的遗体逃走了(见攸县县委宣传部、攸县档案史志局2009年编印的《牢记历史 不忘先烈》一书)。

由于战事正紧,解放军匆匆埋葬了牺牲战士们后,就追赶国民党军去了,安置烈士后事的任务也就落在了地方组织的头上。上世纪90年代,笙塘铺、六十分战场的人们自发掀起了一个悼念英烈的高潮。通过修筑陵墓、立纪念碑、出版纪念刊物等举措,表达对烈士的敬仰与怀念。烈士们牺牲的地点分布在附近二十几个山头,所以筑墓时将遗骸作了适当的移动和集中,但墓葬群仍有四处之多。坐落在我老家笙塘铺景新堂生产队前小山岗的这一处算是最小的了,内中安葬了七位英烈的遗骸,故称之为笙塘七烈士墓。

走进陵墓区,新修的墓冢全用水泥筑成,朴素大方,碑上“革命烈士永垂不朽”八个大字苍劲有力,周边植以青松翠柏,更显庄严肃穆。尤使我感动的是,墓前陈列着许多香烛纸钱,这是附近群众谒陵时供奉的祭品。旧中国军队与人民群众的关系始终处于对立状态,以我小时的见闻为例,只要发生战争,总有散兵游勇就从攸醴公路(现名106国道)走来,抓伕掳掠,干尽坏事;在武力威胁下,老百姓不敢说半个不字,只能战战兢兢地乞求“老总”“兵爷们”手下留情。兵爷们走了,老百姓才会对天骂街,诅咒这些当兵的是土匪,是“炮子煮的”(指他们会被发出煮粥时的响声一样的乱枪打死),不得好死,以发泄胸中的愤懑……而现在老百姓却主动为解放军烈士筑墓树碑,四时拜祭。

解放战争已经过去了70多个年头了,人们仍没有忘记烈士们的恩情,这与旧社会人民群众对待当兵的人的态度有着天壤之别,对正义之师的人民解放军有着无比的热爱与信任。

置身陵墓间,只觉得浩然正气澎湃激荡。我想起了一些与战争有关的诗文,如“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人”“男儿要当死于边野,以马革裹尸还耳”等等。我敬仰英勇忠诚的中国人民解放军,也赞颂爱国拥军的革命群众。有这样的军队,这样的人民群众,试问天下谁能敌?

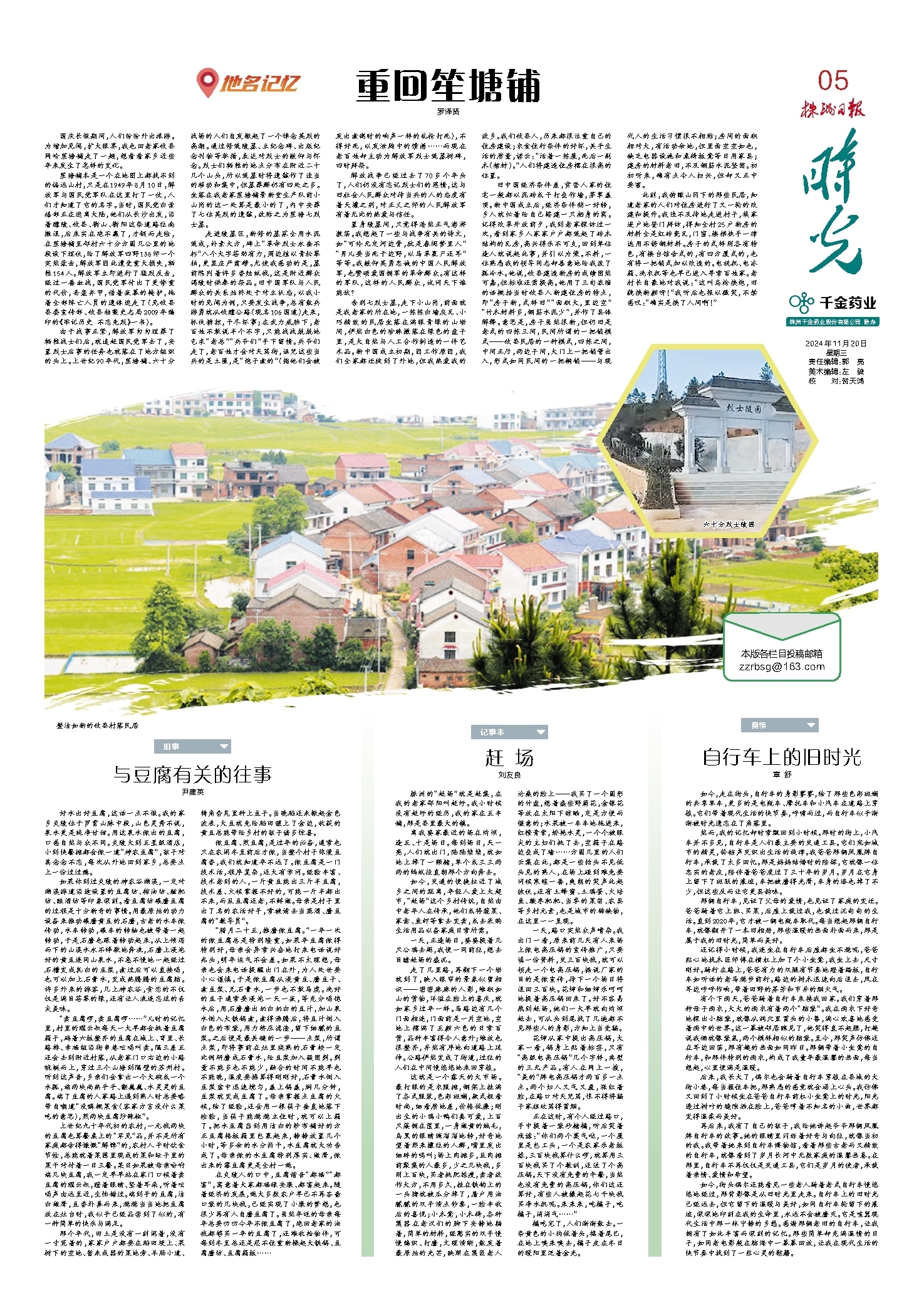

告别七烈士墓,走下小山岗,前面就是我老家的所在地,一栋栋白墙灰瓦、小巧精致的民居坐落在满眼青绿的山坳间,俨然白色的珍珠撒落在绿色的盘子里,是大自然与人工合作制造的一件艺术品。新中国成立初期,因工作原因,我们全家都迁徙到了外地,但我热爱我的故乡。我们攸县人,历来都很注重自己的住房建设;衣食住行条件的好坏,关乎生活的质量,谚云:“活着一栋屋,死后一副木(棺材)。”人们将建造住房摆在很高的位置。

旧中国经济条件差,贫苦人家的住宅一般都以泥砖或干打垒作墙,茅草盖顶。新中国成立后,经济条件稍一好转,乡人就忙着给自己搭建一只栖身的窝。记得改革开放前夕,我到老家探访过一次,看到家乡人家家户户都筑起了砖木结构的瓦房,高兴得乐不可支,回到单位逢人就说起此事,并引以为荣。不料,一位熟悉我的领导同志却善意地给我泼了瓢冷水。他说,攸县建造新房的成绩固然可嘉,但标准还需提高。他用了三句浓缩的话概括当时攸县人新建住房的特点,即“房子新,式样旧”“面积大,里边空”“竹木材料多,钢筋水泥少”,并作了具体解释。意思是,房子虽然很新,但仍旧是老式的四栋三间,民间所谓的一把锁模式——攸县民居的一种模式,四栋之间,中间正厅,两边子间,大门上一把锁管出入,形式如同民间的一把铜锁——与现代人的生活习惯很不相称;房间的面积相对大,有活动余地,但里面空空如也,缺乏电器设施和桌椅板凳等日用家具;建房的材料老旧,不及钢筋水泥坚固。初初听来,确有点令人扫兴,但却又正中要害。

此刻,我俯瞰山冈下的那些民居,知道老家的人们对住房进行了又一轮的改建和提升。我迫不及待地走进村子,挨家逐户地登门拜访,得知全村25户新房的材料全是红砖瓷瓦,门窗、楼梯扶手一律选用不锈钢材料。房子的式样则各有特色,有楼台馆舍式的,有四方厦式的,也有将一把锁式加以改造的。电视机、电冰箱、洗衣机等也早已进入寻常百姓家。老村长自豪地对我说:“这叫鸟枪换炮,旧貌换新颜呀!”我听后也报以微笑,不禁感叹:“确实是换了人间啊!”