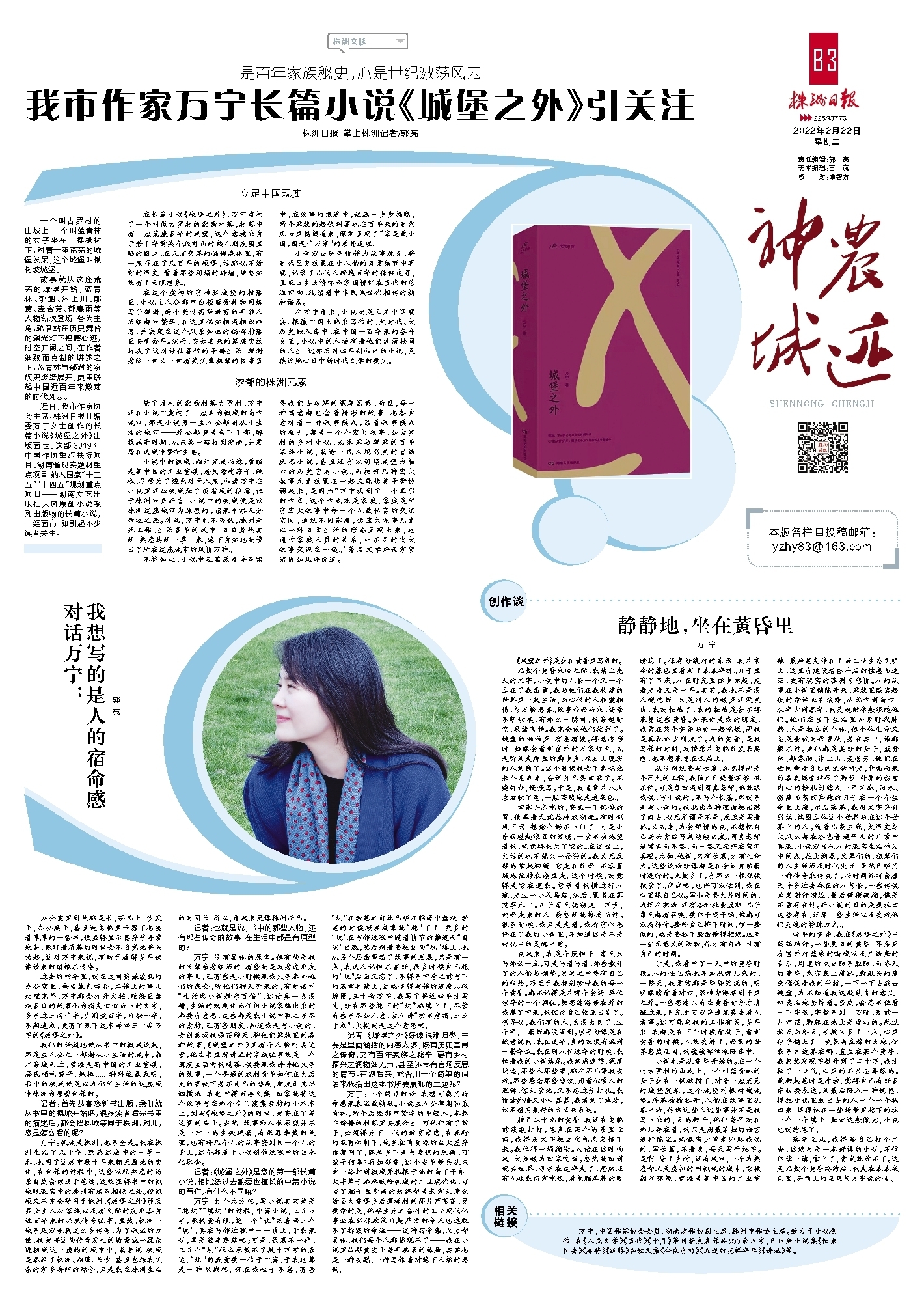

对话万宁: 我想写的是人的宿命感

创作谈

郭 亮

办公室里到处都是书,茶几上,沙发上,办公桌上,甚至连电脑显示器下也垫着厚厚的一沓书,便显得显示器异乎寻常地高,眼盯着屏幕的时候会不自觉地将头抬起,这对万宁来说,有助于缓解多年伏案带来的颈椎不适感。

过去的四年里,就在这间稍嫌凌乱的办公室里,每当暮色四合,工作上的事儿处理完毕,万宁都会打开文档,脑海里盘旋多日的故事化为指尖汩汩而出的文字,多不过三两千字,少则数百字,日拱一卒,不期速成,便有了眼下这本洋洋三十余万字的《城堡之外》。

我们的话题也便从书中的枫城谈起,那是主人公之一郁澍从小生活的城市,湘江穿城而过,曾经是新中国的工业重镇,居民嗜吃蒜子、辣椒......种种迹象表明,书中的枫城便是以我们所生活的这座城市株洲为原型创作的。

记者:首先恭喜您新书出版,我们就从书里的枫城开始吧,很多读者看完书里的描述后,都会把枫城等同于株洲。对此,您是怎么看的呢?

万宁:枫城是株洲,也不全是。我在株洲生活了几十年,熟悉这城中的一草一木,也明了这城市数十年来翻天覆地的变化,在创作的过程中,这些以往熟悉的场景自然会倾注于笔端,这就显得书中的枫城跟现实中的株洲有诸多相似之处。但枫城又不完全等同于株洲,《城堡之外》涉及男女主人公家族以及有交际的友朋各自近百年来的兴衰传奇往事,显然,株洲一城不足以承载这么多传奇,为了叙述的方便,我就将这些传奇发生的场景统一糅杂进枫城这一虚构的城市中,或者说,枫城是参照了株洲、湘潭、长沙,甚至包括我父亲的家乡岳阳的综合,只是我在株洲生活的时间长,所以,看起来更像株洲而已。

记者:也就是说,书中的那些人物,还有那些传奇的故事,在生活中都是有原型的?

万宁:没有具体的原型。但有些是我的父辈亲身经历的,有些就是我身边朋友的事儿,还有些是小时候跟我父亲参加他们的聚会,听他们聊天听来的,有句话叫“生活比小说精彩百倍”,这话真一点没错,生活的戏剧化比任何小说家编出来的都要有意思,这些都是我小说中取之不尽的素材。还有些朋友,知道我是写小说的,会刻意找我喝茶聊天,聊他们家族里的各种故事,《城堡之外》里有个人物叫姜达贵,他在书里所讲述的家族往事就是一个朋友主动约我喝茶,说要跟我讲讲他父亲的故事,一个普通的农村青年如何在大历史的裹挟下身不由己的悲剧,朋友讲完涕泗横流,我也听得百感交集,回家就将这个故事写在那个专门搜集素材的小本本上,到写《城堡之外》的时候,就安在了姜达贵的头上。当然,故事和人物原型并不是一对一地生搬硬套,有张冠李戴的处理,也有将几个人的故事安到同一个人的身上,这个都属于小说创作过程中的技术化取舍。

记者:《城堡之外》是您的第一部长篇小说,相比您过去熟悉也擅长的中篇小说的写作,有什么不同嘛?

万宁:打个比方吧,写小说其实就是“挖坑”“填坑”的过程,中篇小说,三五万字,承载量有限,挖一个“坑”或者两三个“坑”,再在写作过程中一一填上,于我来说,算是轻车熟路吧;可是,长篇不一样,三五个“坑”根本承载不了数十万字的表达,“坑”的数量要十倍于中篇,于我也算是一种挑战吧。好在我性子不急,有些“坑”在动笔之前就已经在脑海中盘旋,动笔的时候顺理成章就“挖”下了,更多的“坑”在写作过程中随着情节的推进而“自然”出现,然后想着要把这些“坑”填上,也从另个层面带动了故事的发展,只是有一点,我这人记性不蛮好,很多时候自己挖的“坑”后面又忘了,不得不回看之前写下的篇章再续上,这就使得写作的进度比较缓慢,三十余万字,我写了将近四年才写完,好在那些挖下的“坑”都填上了,尽管有些不尽如人意,古人讲“功不唐捐,玉汝于成”,大概就是这个意思吧。

记者:《城堡之外》好像很难归类,主要是里面涵括的内容太多,既有历史宫闱之传奇,又有百年家族之秘辛,更有乡村振兴之润物细无声,甚至还带有官场反思的情节。在您看来,能否用一个简单的词语来概括出这本书所要展现的主题呢?

万宁:一个词语的话,我想可能用宿命感来表述最精确。小说主人公郁澍和蓝青林,两个历经都市繁华的年轻人,本想在僻静的村落里安度余生,可他们有了孩子,必须得为下一代的教育考虑,在现行的教育体制下,城乡教育资源的巨大差异谁都明了,隐居乡下是夫妻俩的夙愿,可孩子何辜?再如郁黄,这个当年带兵从东北一路打到枫城并扎根于此的南下干部,大半辈子都奉献给枫城的工业现代化,可临了脑子里盘旋的始终却是老家天津武清县大黄堡乡后蒲棒村的那片芦苇荡,更要命的是,他毕生为之奋斗的工业现代化事业在环保政策日趋严厉的今天也逃脱不了拆毁的命运——这种宿命感,无力却具体,我们每个人都逃脱不了——我在小说里给郁黄安上老年痴呆的结局,其实也是一种安慰,一种写作者对笔下人物的悲悯。