中国古代也有名片吗?

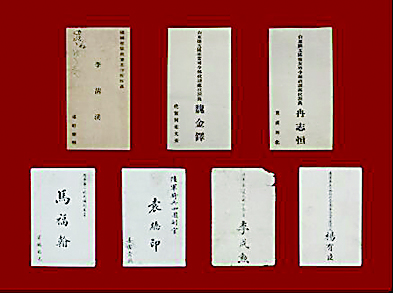

中国近代名片。

杜佳 崔珠坤

名片以简单、快捷的方式让双方对彼此有一个初步的了解,为人们的社会交往提供了便利。但名片作为社会交往的媒介,其历史可以追溯到秦汉时期。

秦汉时期已有名片

名片虽然是交往的媒介,但在各个朝代称谓不同:

秦汉时称“谒”“刺”,为拜谒时所用。汉代人在拜访前,首先使用书面形式的谒、刺作为中介先行沟通,用以体现对对方的敬意。

唐宋时称为“门状”“名帖”。“门状”内容比较复杂,多是下属求见上司时使用的,这种门状呈进后,上司在门状后加“刺引”,才可以进见。相比而言,名帖的使用较为平民化,范围也比较广泛。

鸦片战争后,随着国门的打开,西式名片走进人们的视野,它与中式名片,在颜色、尺寸、使用范围皆有不同。中式名片为红色,尺寸较大,有记载称:“名片,向以翰林院之庶吉士为最大,纸长恒径尺,书擎案大字,无空隐”。相对于中式名片,西式名片就显得小多了,一般为白色,当时人称之为“小白纸”,这种名片质地厚硬,字为印刷体,任何人均可使用,便于携带,一出现便受到国人的青睐。

近代名片中西结合

到了近代,西式名片开始流行。

20世纪20年代,名片的样式主要分为两种:一种为质地厚硬的小名片,基本上整齐划一,主要为政界(以外交界、财政界为主)、新闻界、教育界、公司企业、海关、警察、满族等界别、层面的上层人士所拥有。另一种则为软薄、相对较大的名片,主要流行于平民阶层,适用范围较广。

20世纪20年代至40年代,西式名片已经应用广泛。但这一时期的名片,在大小、颜色、尺寸方面,体现出中西结合的特色。

名片折射社会发展

名片的历史,折射出社会发展。

一是社会阶层的变化。名片一开始流行于上流社会,但随着社会阶层被打破,名片逐渐也流行于平民阶层。

二是反映中西社会文化的交流。从古代的刻板化到中西结合,名片见证着中国的开放,也见证着中国文化的包容性。