“四道题”书写脱贫攻坚精彩答卷

株洲日报记者 王军 通讯员/谭雪平 江先国

2015年到2020年,株洲一直在赶考:决战脱贫攻坚!

166个贫困村,16.7万贫困人口,炎陵、茶陵两个片区贫困县……这张国考卷,难度不言而喻。

增收保障的“必答题”,应对疫情的“加试题”,与乡村振兴衔接的“思考题”,党建引领的“应用题”,株洲步步为营、自信作答,交出了消除绝对贫困和区域性整体贫困的高分答卷。

钱包鼓鼓的,就业稳稳的,幸福满满的,作风实实的,在罗霄山下,在湘江水畔,美好接踵而至。这是风光无限的终点,也是全新的起点。

增收保障两手抓,让钱包鼓鼓的

苗木长出希望,可乐坏了茶陵县严塘镇贫困户谭冬梅。

“估摸着该有两万多元吧。”冬造即将开始,谭冬梅的订单悄然而至。通过种苗木,曾经因病致贫的家“摘了帽”,还在向美好靠近。

几年前,当地扶贫企业万樟园林,采取“苗木合作社+基地+贫困户”的经营模式,发动入社贫困户种植树苗。谭冬梅把5亩闲置农田利用起来,通过公司免费提供的种苗和化肥,种植了一批珍贵苗木。

产业是脱贫的“牛鼻子”。我市按照“四跟四走”的路子,因地制宜发展特色产业,培育、引进龙头企业,加强品牌营销推介,建立稳定利益联接机制,防范产业扶贫风险。

目前,全市5800多家新型农业经营主体带动4.76万户15.95万人参与产业扶贫,产业扶贫对贫困户的覆盖率达到了96%。“省里的要求是覆盖率达80%,我们远远超出。”市扶贫办党组书记、主任刘智勇自豪地介绍。

问题“清零”让贫困群众有了获得感。今年以来,我市对2014年以来的贫困户、边缘户、档外四类对象政策落实情况开展“回头看”,重点围绕教育、医疗、住房“三保障”和饮水安全保障存在的问题,全面排查、建立台账、预案销号,共排查整改问题7988个。

对此,我市采取“一周一调度”,建立“下抓一级”主体责任落实制度,即市级层面下抓一级到乡镇,做到安排部署、业务指导、暗访抽查、约谈通报“四个到乡镇”。

增收保障两手抓,让老百姓的腰包鼓了,生活盼头多了。

应对疫情用巧劲,就业稳稳的

突如其来的疫情,是如期完成脱贫攻坚任务的“加试题”,怎么办?

3月15日,株洲西直达广州南的G9659次列车上,我市445名务工者顺利踏上赴粤之路。这趟列车,不仅向劳动者免费提供,还安排了医疗、扶贫、人社等部门工作人员护送,到达后还有专门的工作人员对接。

就业扶贫连着千万家。疫情期间,我市开展就业扶贫“送岗位信息到户、送务工人员到厂、送扶贫车间到村、送公益岗位到人、送技能培训到乡”的“五送行动”。

通过包高铁、租大巴等方式,组织务工人员乘坐“扶贫专列”返岗复工,送出务工人员5800多人,其中贫困劳动力1400多人;通过整合资金、整合政策,开发公益性岗位5082个。全市实现就业的贫困劳动力6.74万人,比去年增加4700多人。

与此同时,我市实行分区、分类、分级的“三分”指导,推进扶贫经营主体、扶贫项目和扶贫车间有序复工复产。其中,株洲产业扶贫基金新增“小而优”项目投资3500万元,扶持项目28个,带动贫困劳动力就业1400余人;产业奖补政策新增奖补资金4500万元,支持786家新型农业经营主体带动贫困户发展产业。

农忙时耪田种地,农闲时拿起绣花针刺绣,在茶陵县经济开发区服装裁剪扶贫车间里,贫困户姜春华在农民和工人中切换身份。通过引进有实力的大公司和大力引导本地企业在贫困地区开发建设扶贫车间,全市366个扶贫车间共带动3200余个贫困劳动力在家门口就业。

同时,我市对扶贫车间分为三星级、四星级、五星级开展星级评选,对五星级扶贫车间进行表彰奖励,形成示范带动效应;对三星级和四星级的扶贫车间,注重精神和物质双重奖励,鼓励扶贫车间吸纳更多的建档立卡贫困劳动力。

与社会扶贫连成线,让幸福满满的

9月18日,一场消费扶贫主题活动在醴陵市板杉镇举办。黑斑蛙2000公斤、有机米3000公斤、晚稻米1.5万公斤……当天,株洲市中心医院就“下单”16万元。

一边是巩固脱贫成果,一边是做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。我市全面推进“三专一平台”建设,在专馆上建立市县专馆、企业特色专馆;在专区上建立市县大型商超专区,利用中石油、中石化网上优势,建立行业特色专区;在专柜上布放与贫困户“一对一”的帮扶专柜。

目前,全市消费扶贫交易额已突破12亿元(省指导性任务为4.3亿元),建设消费扶贫专馆21家(省定任务为3家),设立消费扶贫专区241个(省定任务为3个),投放消费扶贫智能专柜326台。

今年,我市还在株洲智慧城市“诸事达”APP中开设“扶贫达”防返贫致贫监测系统,当贫困群体发生返贫致贫时,通过手机APP及时报告反馈并获得对接帮扶,解决谁来发现、谁来审核、谁来帮扶返贫致贫的问题。

社会扶贫,是株洲一项创新举措。利用中国社会扶贫网在株洲试点的契机,探索了“一张网、一个联盟、一支基金”社会扶贫模式,3000多名贫困家庭的孩子因此圆了上学梦,2400多名贫困患者得到了及时救治,1600多户贫困户住进了新房,111家扶贫企业获得8.96亿元融资,带动5600多名贫困劳动力就近就业。

“三个一”社会扶贫模式获得了全国“2017精准扶贫十佳典型经验”和“‘互联网+’社会扶贫创新突破奖”,还在2018年世界互联网大会上作经验介绍。

让贫困群众搬得出、稳得住、逐步能致富,我市还通过发展特色农林业、劳务经济、现代服务业、资产收益扶贫等,精准帮扶易地搬迁户13184人,并建成了集中搬迁安置区学校、医院等配套设施,让来百姓有了更多幸福感。

党建引领常态化,让作风实实的

“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点”。

巩固脱贫成果,我市持续发力党建引领这道“应用题”,把防松懈、防滑坡放在首要位置,保持政治定力,确保高质量打好脱贫攻坚收官战。

近年来,我市共吸纳2080名致富带头人进入村支“两委”班子,98个软弱涣散村得到加强。全市共选派711支驻村帮扶工作队进驻有贫困人口的行政村,22009名干部与贫困户结对帮扶。

从贫困向美好生活靠近,需要激发贫困户内生动力。在脱贫攻坚过渡期内,我市开展“文明致富之星”评选,分为诚信守法、卫生环保、文明风尚、勤劳上进、致富带头五个星级类别,按照“一年一评选、一年一表彰”的方式组织评选,对获得三颗星以上的贫困户、边缘户予以资金、项目、信贷等多方面表彰激励,营造自立自强、文明致富的良好氛围。

同时,我市把作风建设作为重中之重来抓,市纪委监委牵头组织开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,尤其是今年收官之年,开展扶贫领域专项巡察,对涉及“两不愁三保障”、饮水、产业、就业、生态、兜底保障、农村基础设施10类13个市直行业扶贫部门开展巡察,并延伸到县直部门、乡镇和村级,共向13个市直单位反馈并整改问题124个。

此外,市委、市政府建立了暗访督查、提级查办、约谈问责、考核通报、关怀激励等五项工作机制,全年暗访24次,交办整改问题260多个,约谈了2个县市区、1个市直行业部门、5个乡镇街道。

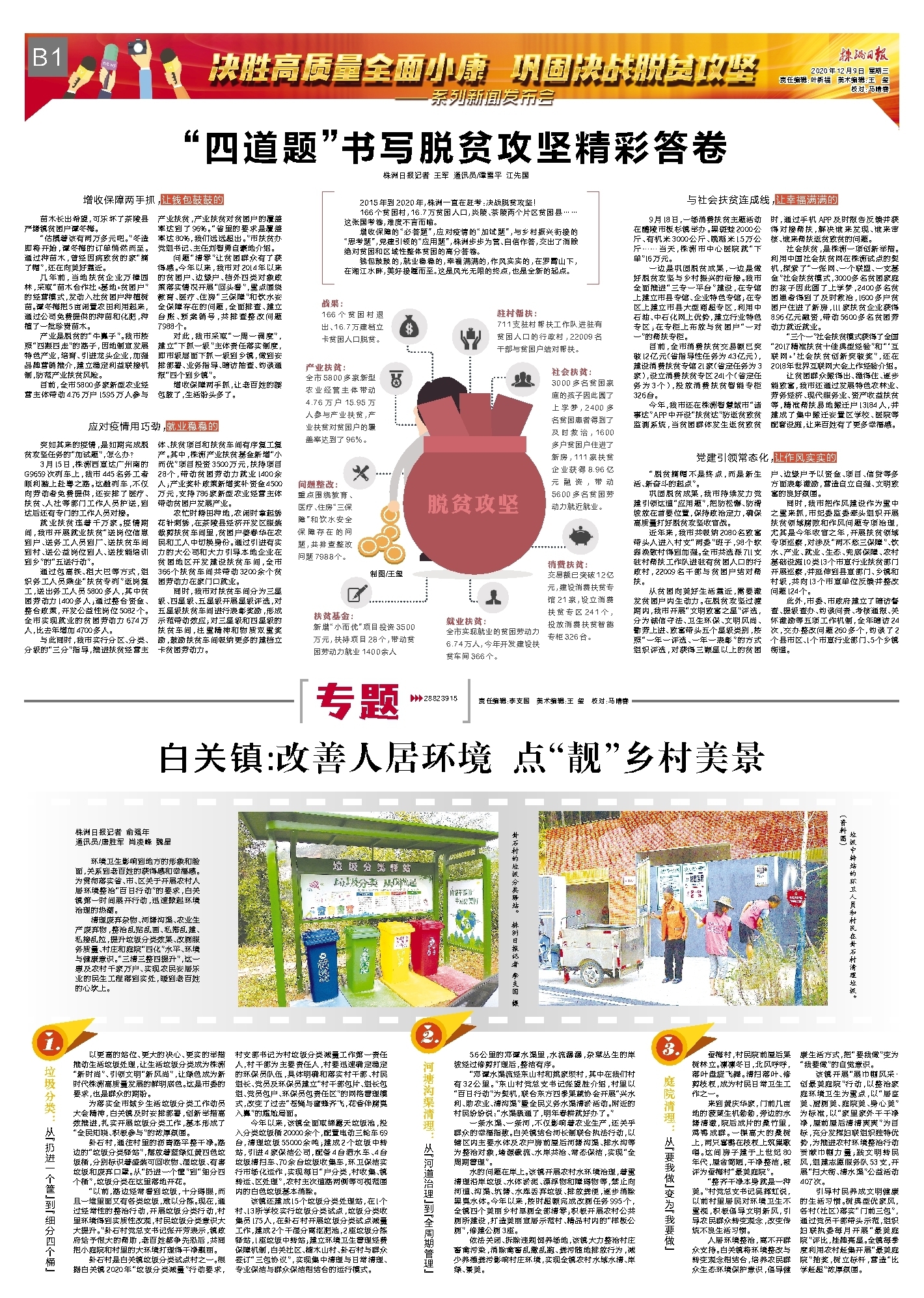

战果:

166个贫困村退出、16.7万建档立卡贫困人口脱贫。

产业扶贫:

全市5800多家新型农业经营主体带动4.76万户15.95万人参与产业扶贫,产业扶贫对贫困户的覆盖率达到了96%。

问题整改:

重点围绕教育、医疗、住房“三保障”和饮水安全保障存在的问题,共排查整改问题7988个。

驻村帮扶:

711支驻村帮扶工作队进驻有贫困人口的行政村,22009名干部与贫困户结对帮扶。

社会扶贫:

3000多名贫困家庭的孩子因此圆了上学梦,2400多名贫困患者得到了及时救治,1600多户贫困户住进了新房,111家扶贫企业获得8.96亿元融资,带动5600多名贫困劳动力就近就业。

扶贫基金:

新增“小而优”项目投资3500万元,扶持项目28个,带动贫困劳动力就业1400余人

就业扶贫:

全市实现就业的贫困劳动力6.74万人,今年开发建设扶贫车间366个。

消费扶贫:

交易额已突破12亿元,建设消费扶贫专馆21家,设立消费扶贫专区241个,投放消费扶贫智能专柜326台。