全市常住人口

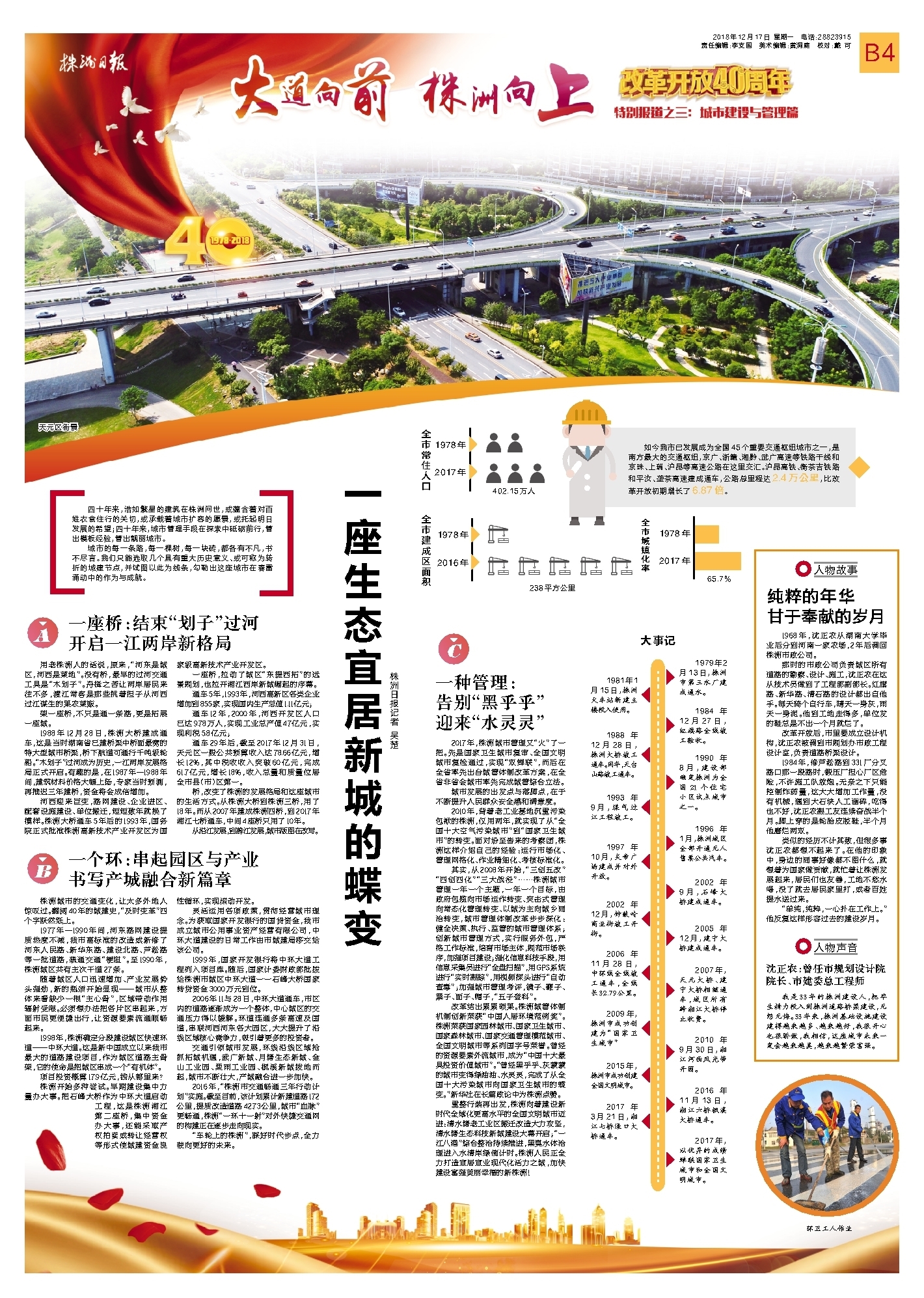

天元区街景

2017年

402.15万人

1978年

1978年

2017年

2016年

全市城镇化率

65.7%

全市建成区面积

238平方公里

一座生态宜居新城的蝶变

株洲日报记者 吴楚

如今我市已发展成为全国45个重要交通枢纽城市之一,是南方最大的交通枢纽,京广、浙赣、湘黔、武广高速等铁路干线和京珠、上瑞、沪昆等高速公路在这里交汇。沪昆高铁、衡茶吉铁路和平汝、垄茶高速建成通车,公路总里程达2.4万公里,比改革开放初期增长了6.87倍。

四十年来,浩如繁星的建筑在株洲问世,或蕴含着对百姓衣食住行的关切,或承载着城市扩容的愿景,或托起明日发展的希望;四十年来,城市管理手段在探索中砥砺前行,管出模板经验,管出靓丽城市。

城市的每一条路,每一棵树,每一块砖,都各有不凡,书不尽言。我们只能选取几个具有重大历史意义、或可称为转折的城建节点,并试图以此为线条,勾勒出这座城市在春雷涌动中的作为与成就。

纯粹的年华 甘于奉献的岁月

1968年,沈正农从湖南大学毕业后分到河南一家农场,2年后调回株洲市政公司。

那时的市政公司负责城区所有道路的勘察、设计、施工,沈正农在这从技术员做到了工程部副部长。红旗路、新华路、清石路的设计都出自他手。每天骑个自行车,晴天一身灰,雨天一身泥。他到工地走得多,单位发的鞋总是不出一个月就烂了。

改革开放后,市里要成立设计机构,沈正农被调到市规划办市政工程设计室,负责道路桥梁设计。

1984年,修芦淞路到331厂分叉路口那一段路时,锻压厂担心厂区危险,不许施工队放炮。无奈之下只能控制炸药量,这大大增加工作量,没有机械,遇到大石块人工凿碎,吃得也不好,沈正农跟工友连续奋战半个月。脚上穿的是轮胎皮胶鞋,半个月他磨烂两双。

类似的经历不计其数,但很多事沈正农都想不起来了。在他的印象中,身边的同事好像都不图什么,就想着为国家做贡献,就忙着让株洲发展起来,居民们也友善,工地不愁水喝,没了就去居民家里打,或者百姓提水送过来。

“单纯,纯粹,一心扑在工作上。”他反复这样形容过去的建设岁月。

人物声音

沈正农:曾任市规划设计院

院长、市建委总工程师

我是33年的株洲建设人,把毕生精力投入到株洲道路桥梁建设,无怨无悔。33年来,株洲基础设施建设建得越来越多、越来越好,我很开心也很骄傲,我相信,这座城市未来一定会越来越美,越来越繁荣富强。

A

一座桥:结束“划子”过河 开启一江两岸新格局

用老株洲人的话说,原来,“河东是城区,河西是菜地”。没有桥,最早的过河交通工具是“木划子”。舟楫之苦让两岸居民来往不多,渡江常客是那些挑着担子从河西过江谋生的果农菜贩。

架一座桥,不只是通一条路,更是拓展一座城。

1988年12月28日,株洲大桥建成通车,这是当时湖南省已建桥梁中桥面最宽的特大型城市桥梁,桥下航道可通行千吨级轮船。“木划子”过河成为历史,一江两岸发展格局正式开启。有趣的是,在1987年—1988年间,建筑材料价格大幅上扬,专家当时预测,再推迟三年建桥,资金将会成倍增加。

河西迎来巨变,路网建设、企业进区、配套设施建设、单位搬迁,短短数年就换了模样。株洲大桥通车5年后的1993年,国务院正式批准株洲高新技术产业开发区为国家级高新技术产业开发区。

一座桥,拉动了城区“东提西拓”的远景规划,也拉开湘江西岸新城崛起的序幕。

通车5年,1993年,河西高新区各类企业增加到855家,实现国内生产总值1.11亿元;

通车12年,2000年,河西开发区人口已达9.78万人,实现工业总产值47亿元,实现利税5.8亿元;

通车29年后,截至2017年12月31日,天元区一般公共预算收入达78.66亿元,增长12%,其中税收收入突破60亿元,完成61.7亿元,增长18%,收入总量和质量位居全市县(市)区第一。

桥,改变了株洲的发展格局和这座城市的生活方式。从株洲大桥到株洲三桥,用了18年。而从2007年建成株洲四桥,到2017年湘江七桥通车,中间4座桥只用了10年。

从沿江发展,到跨江发展,城市版图在改写。

大事记

C

1979年2月13日,株洲市第三水厂建成通水。

一种管理: 告别“黑乎乎” 迎来“水灵灵”

2017年,株洲城市管理又“火”了一把。先是国家卫生城市复审、全国文明城市复检通过,实现“双蝉联”,而后在全省率先出台城管体制改革方案,在全省非省会城市率先完成城管综合立法。

城市发展的出发点与落脚点,在于不断提升人民群众安全感和满意度。

2010年,背着老工业基地沉重污染包袱的株洲,仅用两年,就实现了从“全国十大空气污染城市”到“国家卫生城市”的转变。面对纷至沓来的考察团,株洲这样介绍自己的经验:运行市场化、管理网格化、作业精细化、考核标准化。

其实,从2008年开始,“三创五改”“四创四化”“三大战役”……株洲城市管理一年一个主题,一年一个目标,由政府包揽向市场运作转变、突击式管理向常态化管理转变、以城为主向城乡同治转变,城市管理体制改革步步深化:健全决策、执行、监管的城市管理体系;创新城市管理方式,实行服务外包,严格工作标准,培育市场主体,规范市场秩序,加强项目建设;强化信息科技手段,用信息采集员进行“全盘扫描”,用GPS系统进行“实时跟踪”,用视频探头进行“自动查毒”;加强城市管理考评,镜子、鞭子、票子、面子、帽子,“五子登科”。

改革结出累累硕果。株洲城管体制机制创新荣获“中国人居环境范例奖”。株洲荣获国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、国家交通管理模范城市、全国文明城市等系列国字号荣誉。曾经的资源要素外流城市,成为“中国十大最具投资价值城市”。“曾经黑乎乎、灰蒙蒙的城市变得绿油油、水灵灵,完成了从全国十大污染城市向国家卫生城市的蝶变。”新华社在长篇政论中为株洲点赞。

重整行装再出发,株洲向着建设新时代全域化更高水平的全国文明城市迈进:清水塘老工业区搬迁改造大力攻坚,清水塘生态科技新城建设大幕开启;“一江八港”综合整治持续推进,黑臭水体治理进入水清岸绿倒计时。株洲人民正全力打造宜居宜业现代化活力之城,加快建设富强美丽幸福的新株洲!

1981年1月15日,株洲火车站新建主楼投入使用。

1984年12月27日,红旗路全线竣工验收。

1988年12月28日,株洲大桥竣工通车。同年,天台山路竣工通车。

1990年8月,建设部确定株洲为全国21个住宅小区试点城市之一。

1993年9月,煤气过江工程竣工。

1996年1月,株洲城区全部开通无人售票公共汽车。

1997年10月,炎帝广场建成并对外开放。

一个环:串起园区与产业

书写产城融合新篇章

B

2002年9月,石峰大桥建成通车。

株洲城市的交通变化,让太多外地人惊叹过。翻阅40年的城建史,“及时变革”四个字跃然纸上。

1977年—1990年间,河东路网建设提质热度不减,我市高标准的改造或新修了河东人民路、新华东路、建设北路、芦淞路等一批道路,疏通交通“梗阻”。至1990年,株洲城区共有主次干道27条。

随着城区人口迅速增加、产业发展势头强劲,新的瓶颈开始显现——城市从整体来看缺少一根“主心骨”,区域带动作用辐射受限。必须想办法把各片区串起来,方面市民更便捷出行,让资源要素流通顺畅起来。

1998年,株洲确定分段建设城区快速环道——中环大道。这是新中国成立以来我市最大的道路建设项目,作为城区道路主骨架,它的使命是把城区串成一个“有机体”。

项目投资概算17.9亿元,钱从哪里来?

株洲开始多种尝试。早期建设集中力量办大事。把石峰大桥作为中环大道启动工程,这是株洲湘江第二座桥,集中资金办大事,还能采取产权拍卖或转让经营权等形式使城建资金良性循环,实现滚动开发。

灵活运用各项政策,贯彻经营城市理念。为获取国家开发银行的国货资金,我市成立城市公用事业资产经营有限公司,中环大道建设的日常工作由市城建局移交给该公司。

1999年,国家开发银行将中环大道工程列入项目库。随后,国家计委财政部批拨给株洲市城区中环大道一一石峰大桥国家转贷资金3000万元到位。

2006年11与28日,中环大道通车,市区内的道路逐渐成为一个整体,中心城区的交通压力得以缓解。环道连通多条高速及国道,串联河西河东各大园区,大大提升了沿线区域核心竟争力,吸引着更多的投资者。

交通引领城市发展,环线沿线区域抢抓拓城机遇,武广新城、月塘生态新城、金山工业园、栗雨工业园、枫溪新城拔地而起,城市不断壮大,产城融合进一步加快。

2016年,“株洲市交通畅通三年行动计划”实施。截至目前,该计划累计新建道路172公里,提质改造道路42.73公里,城市“血脉”更畅通,株洲“一环十一射”对外快捷交通网的构建正在逐步走向现实。

“车轮上的株洲”,踩好时代步点,全力驶向更好的未来。

2002年12月,钟鼓岭商业街竣工开街。

2005年12月,建宁大桥建成通车。

2006年11月28日,中环线全线竣工通车,全线长32.79公里。

2007年,天元大桥、建宁大桥相继通车,城区所有跨湘江大桥停止收费。

2009年,株洲市成功创建为“国家卫生城市”

2010年9月30日,湘江河西风光带开园。

2015年,株洲市成功创建全国文明城市。

2016年11月13日,湘江六桥枫溪大桥通车。

2017年3月21日,湘江七桥渌口大桥通车。

2017年,以优异的成绩蝉联国家卫生城市和全国文明城市。

环卫工人作业