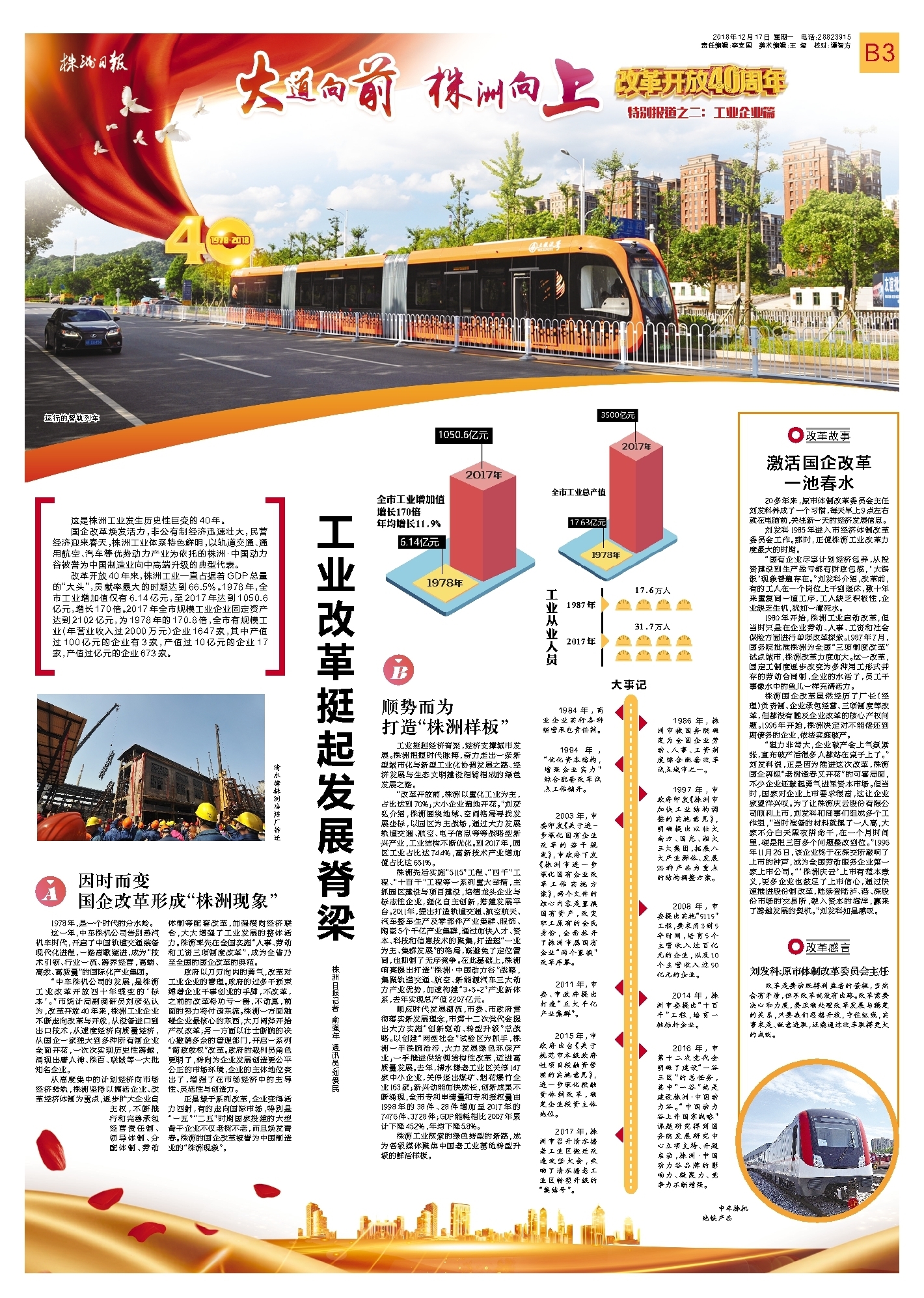

17.6万人

2017年

工业从业人员

运行的智轨列车

改革故事

激活国企改革 一池春水

20多年来,原市体制改革委员会主任刘发科养成了一个习惯,每天早上9点左右就在电脑前,关注新一天的经济发展信息。

刘发科1985年进入市经济体制改革委员会工作。那时,正值株洲工业改革力度最大的时期。

“国有企业尽享计划经济包养,从投资建设到生产盈亏都有财政包揽,‘大锅饭’现象普遍存在。”刘发科介绍,改革前,有的工人在一个岗位上干到退休,数十年来重复同一道工序,工人缺乏积极性,企业缺乏生机,犹如一潭死水。

1980年开始,株洲工业启动改革,但当时只是在企业劳动、人事、工资和社会保险方面进行单项改革探索。1987年7月,国务院批准株洲为全国“三项制度改革”试点城市,株洲改革力度加大。这一改革,固定工制度逐步改变为多种用工形式并存的劳动合同制,企业的水活了,员工干事像水中的鱼儿一样充满活力。

株洲国企改革虽然经历了厂长(经理)负责制、企业承包经营、三项制度等改革,但都没有触及企业改革的核心产权问题。1996年开始,株洲决定对不能偿还到期债务的企业,依法实施破产。

“阻力非常大,企业破产会上气氛紧张,宣布破产后很多人都站在桌子上了。”刘发科说,正是因为推进这次改革,株洲国企再迎“老树逢春又开花”的可喜局面,不少企业还鼓起勇气进军资本市场。但当时,国家对企业上市要求很高,这让企业家望洋兴叹。为了让株洲庆云股份有限公司顺利上市,刘发科和同事们组成多个工作组,“当时准备的材料就摞了一人高,大家不分白天黑夜拼命干,在一个月时间里,硬是把三百多个问题整改到位。”1996年11月26日,该企业终于在深交所敲响了上市的钟声,成为全国劳动服务企业第一家上市公司。“‘株洲庆云’上市有范本意义,更多企业也鼓足了上市信心,通过快速推进股份制改革,陆续登陆泸、港、深股份市场的交易所,驶入资本的海洋,赢来了跨越发展的契机。”刘发科如是感叹。

刘发科:原市体制改革委员会主任

改革是要动既得利益者的蛋糕,当然会有矛盾,但不改革就没有出路。改革需要决心和力度,要正确处理改革发展与稳定的关系,只要我们思想开放,守住红线,实事求是、锐意进取,还能通过改革取得更大的成就。

工业改革挺起发展脊梁 株洲日报记者 俞强年 通讯员刘爱民

这是株洲工业发生历史性巨变的40年。

国企改革焕发活力,非公有制经济迅速壮大,民营经济迎来春天,株洲工业体系特色鲜明,以轨道交通、通用航空、汽车等优势动力产业为依托的株洲·中国动力谷被誉为中国制造业向中高端升级的典型代表。

改革开放40年来,株洲工业一直占据着GDP总量的“大头”,贡献率最大的时期达到66.5%。1978年,全市工业增加值仅有6.14亿元,至2017年达到1050.6亿元,增长170倍。2017年全市规模工业企业固定资产达到2102亿元,为1978年的170.8倍,全市有规模工业(年营业收入过2000万元)企业1647家,其中产值过100亿元的企业有3家,产值过10亿元的企业17家,产值过亿元的企业673家。

B

大事记

顺势而为 打造“株洲样板”

工业挺起经济脊梁,经济支撑城市发展。株洲把握时代脉搏,奋力走出一条新型城市化与新型工业化协调发展之路、经济发展与生态文明建设相辅相成的绿色发展之路。

“改革开放前,株洲以重化工业为主,占比达到70%;大小企业遍地开花。”刘彦弘介绍,株洲围绕地域、空间格局寻找发展坐标,以园区为主战场,通过大力发展轨道交通、航空、电子信息等等战略型新兴产业,工业结构不断优化。到2017年,园区工业占比达74.4%,高新技术产业增加值占比达65.1%。

株洲先后实施“5115”工程、“四千”工程、“十百千”工程等一系列重大举措,主抓园区建设与项目建设,培植龙头企业与标志性企业,强化自主创新,搭建发展平台。2011年,提出打造轨道交通、航空航天、汽车整车生产及零部件产业集群、服饰、陶瓷5个千亿产业集群,通过加快人才、资本、科技和信息技术的聚集,打造起“一业为主、集群发展”的格局,既避免了定位雷同,也抑制了无序竞争。在此基础上,株洲响亮提出打造“株洲·中国动力谷”战略,集聚轨道交通、航空、新能源汽车三大动力产业优势,加速构建“3+5+2”产业新体系,去年实现总产值2207亿元。

顺应时代发展潮流,市委、市政府贯彻落实新发展理念,市第十二次党代会提出大力实施“创新驱动、转型升级”总战略。以创建“两型社会”试验区为抓手,株洲一手铁腕治污,大力发展绿色环保产业;一手推进供给侧结构性改革,迈进高质量发展。去年,清水塘老工业区关停147家中小企业,关停退出煤矿、烟花爆竹企业163家;新兴动能加快成长,创新成果不断涌现,全市专利申请量和专利授权量由1998年的38件、28件增加至2017年的7476件、3728件;GDP能耗相比2007年累计下降45.2%,年均下降5.8%。

株洲工业探索的绿色转型的新路,成为各级媒体聚焦中国老工业基地转型升级的鲜活样板。

1984年,商业企业实行各种经营承包责任制。

1986年,株洲市被国务院确定为全国企业劳动、人事、工资制度综合配套改革试点城市之一。

1994年,“优化资本结构,增强企业实力”综合配套改革试点工作铺开。

1997年,市政府印发《株洲市加快工业结构调整的实施意见》,明确提出以壮大南方、国光、湘大三大集团,拓展八大产业群体、发展25种产品为重点的结构调整方案。

2003年,市委印发《关于进-步深化国有企业改革的若干规定》,市政府下发《株洲市进一步深化国有企业改革工作实施方案》,两个文件的核心内容是置换国有资产,改变职工原有的全民身份,全面拉开了株洲市属国有企业“两个置换”改革序幕。

2008年,市委提出实施“5115”工程,要求用3到5年时间,培育5个主营收入过百亿元的企业,以及10个主营收入过50亿元的企业。

2011年,市委、市政府提出打造“五大千亿产业集群”。

2014年,株洲市委提出“十百千”工程,培育一批标杆企业。

2015年,市政府出台《关于规范市本级政府性项目投融资管理的实施意见》,进一步深化投融资体制改革,确定企业投资主体地位。

2016年,市第十二次党代会明确了建设“一谷三区”的总任务,其中“一谷”就是建设株洲·中国动力谷。“中国动力谷上升国家战略”课题研究得到国务院发展研究中心立项支持、开题启动,株洲·中国动力谷品牌的影响力、凝聚力、竞争力不断增强。

2017年,株洲市召开清水塘老工业区搬迁改造攻坚大会,吹响了清水塘老工业区转型升级的“集结号”。

清水塘株洲冶炼厂拆迁

因时而变

国企改革形成“株洲现象”

A

1978年,是一个时代的分水岭。

这一年,中车株机公司告别蒸汽机车时代,开启了中国轨道交通装备现代化进程,一路高歌猛进,成为“技术引领、行业一流、跨界经营,高端、高效、高质量”的国际化产业集团。

“中车株机公司的发展,是株洲工业改革开放四十年蝶变的‘标本’。”市统计局副调研员刘彦弘认为,改革开放40年来,株洲工业企业不断走向改革与开放,从设备进口到出口技术,从速度经济向质量经济,从国企一家独大到多种所有制企业全面开花,一次次实现历史性跨越,涌现出唐人神、株百、联城等一大批知名企业。

从高度集中的计划经济向市场经济转轨,株洲坚持以搞活企业、改革经济体制为重点,逐步扩大企业自主权,不断推行和完善承包经营责任制、领导体制、分配体制、劳动体制等配套改革,加强横向经济联合,大大增强了工业发展的整体活力。株洲率先在全国实施“人事、劳动和工资三项制度改革”,成为全省乃至全国的国企改革的典范。

政府以刀刃向内的勇气,改革对工业企业的管理。政府的过多干预束缚着企业干事创业的手脚,不改革,之前的改革将功亏一篑,不动真,前面的努力将付诸东流。株洲一方面触碰企业最核心的东西,大刀阔斧开始产权改革;另一方面以壮士断腕的决心撤销多余的管理部门,开启一系列“简政放权”改革。政府的裁判员角色更明了,转向为企业发展创造更公平公正的市场环境,企业的主体地位突出了,增强了在市场经济中的主导性、灵活性与创造力。

正是缘于系列改革,企业变得活力四射,有的走向国际市场,特别是“一五”“二五”时期国家投建的大型骨干企业不仅老树不老,而且焕发青春。株洲的国企改革被誉为中国制造业的“株洲现象”。

改革感言

中车株机地铁产品