河西:从农田到国家级高新区

株洲·中国动力谷

1991年,株洲筹建高新技术产业开发区,苏正根从科委会调来,担任市政府高新区领导小组办公室副主任。

那时的株洲,西边是湘江,东边是京广铁路,城区被挤在一条南北走向的狭窄地带里。改革开放大潮澎湃,株洲寻寻觅觅将眼光瞄准了一江之隔的河西。

当时的河西,还是菜地、稻田、果园和鱼塘,只有几条泥泞的小路。“养女莫嫁园艺场,一年难见两回郎”是河西的真实写照。

筹建高新区,过程很艰辛,如何规划、怎样运营?大家都没有经验,只能摸着石头过河。苏正根和同事们还特意去上海浦东新区“取经”。

他回忆,虽然一切从零开始,但大家干劲十足。他住的地方离开发区很远,每天都要骑着单车穿梭河东、河西。当时的通讯设备也很简陋,管委会只有一台子机电话,与科委会的母机联在一起,很多信息都无法第一时间传达。在那种艰苦的环境下,他们做规划、搞建设,招商引资,有时忙到半夜就睡在办公桌上。

1992年,邓小平南巡讲话后,改革开放步子更快,河西开发如火如荼。一些高新企业、科研机构和科技人员纷纷进区,注册挂牌办企业。苏正根记得,有一天有20多个新企业挂牌。

经过两年的努力,株洲高新区一路从市级、省级晋升到国家级行列。1993年3月,国家科委正式授予株洲“国家高新技术产业开发区”的牌匾,河西从此翻开了新的历史一页。

人物声音

苏正根:曾任市政府高新区领导小组办公室副主任、高新区管委会副主任

很庆幸,曾在高新区这篇热土挥洒汗水与智慧。六十年前的工业兴市,实现了株洲经济的第一次腾飞。四十年前的改革开放,使株洲经济第二次腾飞。开发大河西,无疑为株洲后来的持续跨越发展赢得空间和机遇。现在,每当看到一栋又一栋高楼在新区耸立,一个又一个企业在此扎根,我无比欣慰。

“株洲号”经济航船行稳致远

株洲日报记者 朱洁

发展是解决一切问题的金钥匙。改革开放40年,历届市委、市政府,紧紧抓住经济建设这个中心不动摇,书写了波澜壮阔的发展画卷。

抓住发展机遇,抒写时代答卷

看着顺流而过的湘江,“老清水塘”何国柱感慨万千。株冶就要搬迁了,他有太多不舍。

但历史就是历史,每个时期有不同的面貌,每个时代有不同的答卷。一个城市要在40年经济发展变迁的洪流中行稳致远,科学的顶层设计是基石。株洲改革开放40年,从当年的几字“市策”,到后来的“四个株洲”,再到现在的“一谷三区”,无不凸显历届市委、市政府紧扣历史脉搏、牢牢抓住发展之机的智慧。

改革开放与现代化建设全面开展时期,我市确定改革重点由农村逐步向城市转移。一方面全面实施厂长(经理)负责制,一方面做出开发河西的重大决策。1994年,我市提出“农业安市、企业富市、商贸活市、科教兴市、依法治市”的市策,推进株洲由较为单一的工业性城市向重工业基地、出口商品生产基地和商贸金融信息中心为基本特征的多功能综合性城市发展。

第十次党代会后,市委、市政府提出“产业兴市”战略,大力推进新型工业化,大力发展县域经济。两年后的2008年,在“5115”工程培育下,我市迎来首个百亿企业——株冶集团,而产值已多年在20亿元左右徘徊的“南车株机”,也以前所未有的勇气投资14亿元,完成了企业历史上最大规模的扩能改造,抓住了中国铁路第六次大提速的机遇而飞速发展。2011年,株洲4家企业跻身“百亿俱乐部”。

产业支撑经济,经济彰显实力。2011年,我市提出科教先导、产业转型、城镇带动、民生优先的“四大战略”,努力建设“智慧株洲”“实力株洲”“绿色株洲”“幸福株洲”。

历史的巨轮驶入“十二五”“十三五”,以加快转变经济发展方式为主线是关系发展全局的战略抉择,我市主动适应新常态,培育新动能,把“创新驱动、转型升级”作为根本遵循,引领经济实现高质量发展。2016年第十二次党代会上,市委要求全市上下聚焦“一谷三区”总任务,加快实现“两个走在前列”总目标。

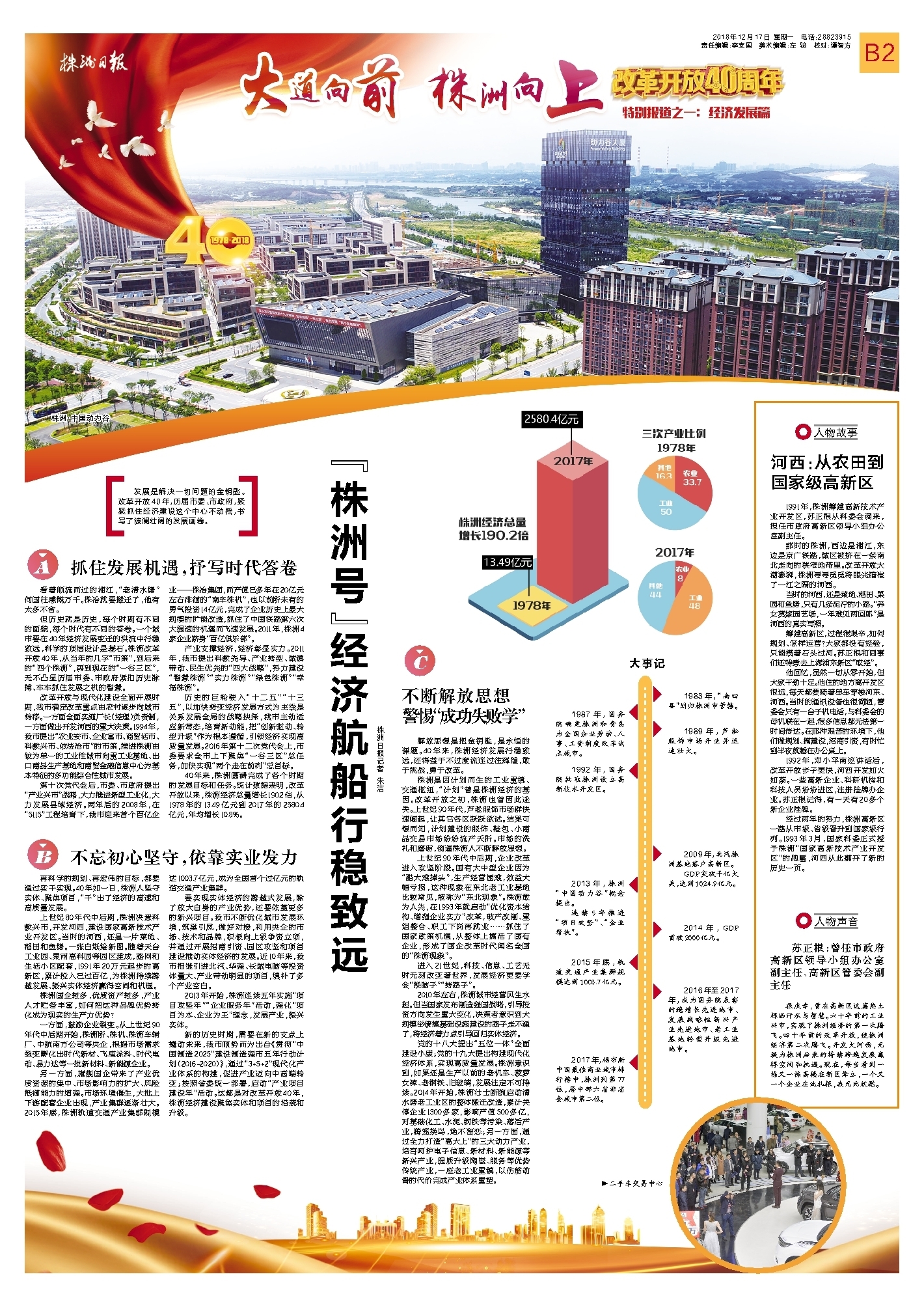

40年来,株洲圆满完成了各个时期的发展目标和任务。统计数据表明,改革开放以来,株洲经济总量增长190.2倍,从1978年的13.49亿元到2017年的2580.4亿元,年均增长10.8%。

A

C

大事记

不断解放思想 警惕“成功失败学”

解放思想是把金钥匙,是永恒的课题。40年来,株洲经济发展行稳致远,还得益于不过度流连过往辉煌,敢于挑战,勇于改革。

株洲是因计划而生的工业重镇、交通枢纽,“计划”曾是株洲经济的基因。改革开放之初,株洲也曾因此迷失。上世纪90年代,芦淞服饰市场群快速崛起,让其它各区跃跃欲试。结果可想而知,计划建设的服饰、鞋包、小商品交易市场纷纷流产夭折。市场的洗礼和磨砺,倒逼株洲人不断解放思想。

上世纪90年代中后期,企业改革进入攻坚阶段。国有大中型企业因为“船大难掉头”,生产经营困难,效益大幅亏损,这种现象在东北老工业基地比较常见,被称为“东北现象”。株洲敢为人先,在1993年就启动“优化资本结构、增强企业实力”改革,破产改制、重组整合、职工下岗再就业……抓住了国家政策机遇,从整体上搞活了国有企业,形成了国企改革时代闻名全国的“株洲现象”。

进入21世纪,科技、信息、工艺无时无刻改变着世界,发展经济更要学会“换脑子”“转路子”。

2010年左右,株洲城市经营风生水起。但当国家发布制造强国战略,引导投资方向发生重大变化,决策者意识到大规模举债搞基础设施建设的路子走不通了,将经济着力点引导回归实体经济。

党的十八大提出“五位一体”全面建设小康;党的十九大提出构建现代化经济体系,实现高质量发展。株洲意识到,如果还是生产以前的老机车、菠萝女裤、老钢铁、旧玻璃,发展注定不可持续。2014年开始,株洲壮士断腕启动清水塘老工业区的整体搬迁改造,累计关停企业1300多家,影响产值500多亿,对基础化工、水泥、钢铁等污染、落后产业,腾笼换鸟,绝不留恋;另一方面,通过全力打造“高大上”的三大动力产业,培育呵护电子信息、新材料、新能源等新兴产业,提质升级陶瓷、服务等优势传统产业,一座老工业重镇,以伤筋动骨的代价完成产业体系重塑。

1983年,“南四县”划归株洲市管辖。

1989年,芦淞服饰市场开业并迅速壮大。

1987年,国务院确定株洲和青岛为全国企业劳动、人事、工资制度改革试点城市。

1992年,国务院批准株洲设立高新技术开发区。

2009年,北汽株洲基地落户高新区。

GDP突破千亿大关,达到1024.9亿元。

2013年,株洲“中国动力谷”概念提出。

连续5年推进“项目攻坚”、“企业帮扶”。

2014年,GDP首破2000亿元。

2015年底,轨道交通产业集群规模达到1003.7亿元。

2016年至2017年,成为国务院表彰的稳增长先进地市、发展战略性新兴产业先进地市、老工业基地转型升级先进地市。

2017年,福布斯中国最佳商业城市排行榜中,株洲列第77位,居中部六省非省会城市第二位。

不忘初心坚守,依靠实业发力

再科学的规划、再宏伟的目标,都要通过实干实现。40年如一日,株洲人坚守实体、聚焦项目,“干”出了经济的高速和高质量发展。

上世纪80年代中后期,株洲决意科教兴市,开发河西,建设国家高新技术产业开发区。当时的河西,还是一片菜地、稻田和鱼塘。一张白纸绘新图。随着天台工业园、栗雨高科园等园区建成,路网和生活小区配套,1991年20万元起步的高新区,累计投入已过百亿,为株洲持续跨越发展、振兴实体经济赢得空间和机遇。

株洲国企较多,优质资产较多,产业人才贮备丰富,如何把这种品牌优势转化成为现实的生产力优势?

一方面,鼓励企业裂变。从上世纪90年代中后期开始,株洲所、株机、株洲车辆厂、中航南方公司等央企,根据市场需求裂变孵化出时代新材、飞鹿涂料、时代电动、易力达等一批新材料、新能源企业。

另一方面,旗舰国企带来了产业优质资源的集中、市场影响力的扩大、风险抵御能力的增强。市场环境催生,大批上下游配套企业出现,产业集群逐渐壮大。2015年底,株洲轨道交通产业集群规模达1003.7亿元,成为全国首个过亿元的轨道交通产业集群。

要实现实体经济的跨越式发展,除了放大自身的产业优势,还要依靠更多的新兴项目。我市不断优化城市发展环境,筑巢引凤,做好对接,利用央企的市场、技术和品牌,积极向上级争资立项,并通过开展招商引资、园区攻坚和项目建设推动实体经济的发展。近10年来,我市相继引进北汽、华强、长城电脑等投资体量大、产业带动明显的项目,填补了多个产业空白。

2013年开始,株洲连续五年实施“项目攻坚年”“企业服务年”活动,强化“项目为本、企业为王”理念,发展产业,振兴实体。

新的历史时期,需要在新的支点上撬动未来,我市顺势而为出台《贯彻“中国制造2025”建设制造强市五年行动计划(2016-2020)》,通过“3+5+2”现代化产业体系的构建,促进产业迈向中高端转变;按照省委统一部署,启动“产业项目建设年”活动。这都是对改革开放40年,株洲经济建设聚焦实体和项目的沿袭和升级。

B

▶二手车交易中心