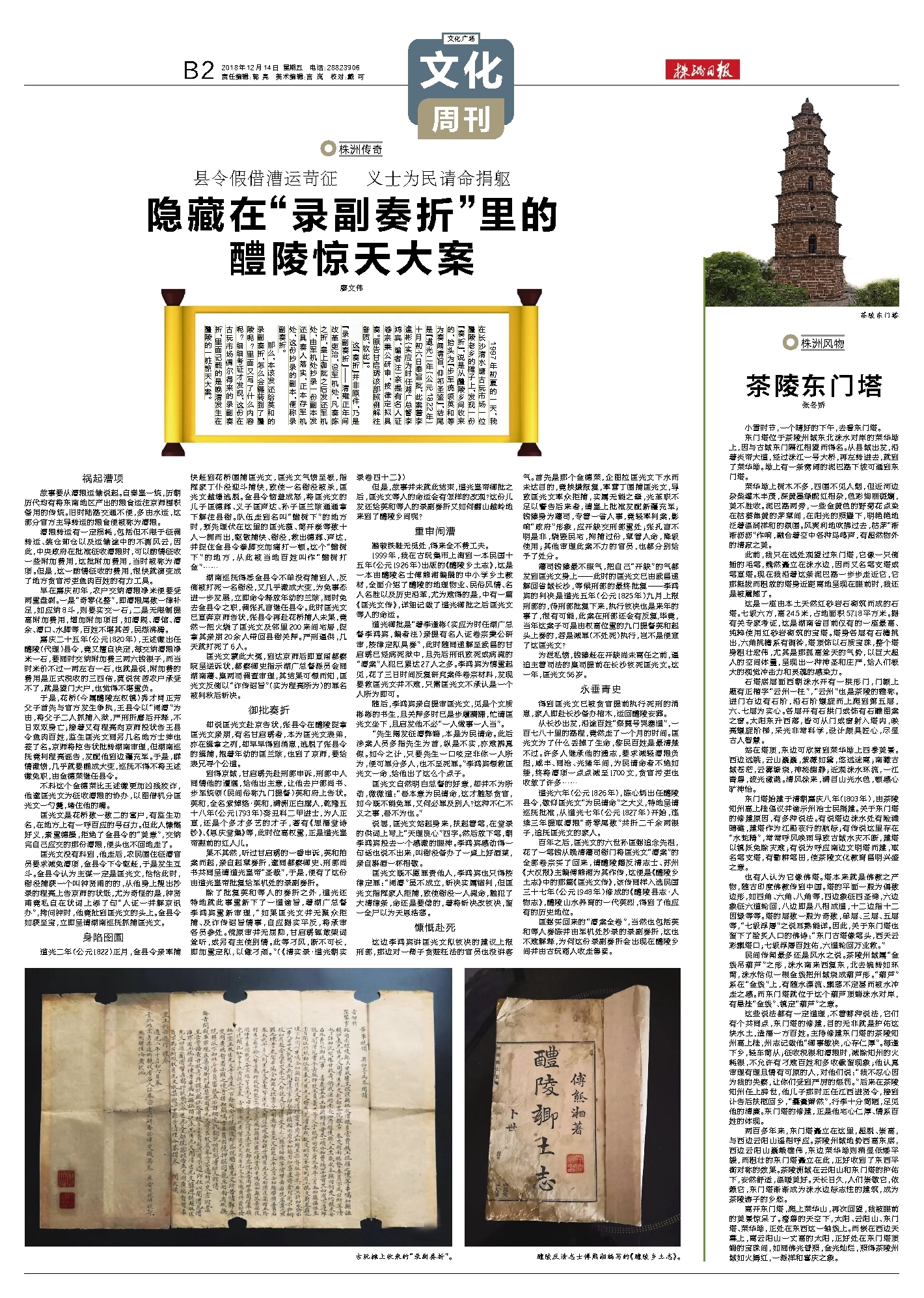

茶陵东门塔

张冬娇

小雪时节,一个晴好的下午,去看东门塔。

东门塔位于茶陵州城东北洣水对岸的荣华坳上,因与古城东门隔江相望而得名。从县城出发,沿着炎帝大道,经过洣江一号大桥,再左转进去,就到了荣华坳。坳上有一条宽阔的泥巴路下坡可通到东门塔。

荣华坳上树木不多,四围不见人烟,但近河边杂柴灌木丰茂,深黄墨绿酡红相杂,色彩绚丽斑斓,美不胜收。泥巴路两旁,一些金黄色的野菊花点染在枯萎焦黄的茅草间,在阳光的照耀下,明艳艳地泛着温润祥和的氛围。风爽利地吹拂过去,枯茅“淅淅沥沥”作响,融合着空中各种鸟鸣声,有超然物外的清寂之美。

此前,我只在远处观望过东门塔,它像一只倒插的毛笔,魏然矗立在洣水边,因而又名笔支塔或笔直塔。现在我沿着这条泥巴路一步步走近它,它那挺拔而粗放的塔身近距离地呈现在眼前时,我还是被震撼了。

这是一座由本土天然红砂岩石砌筑而成的石塔。七级六方,高24.5米,占地面积57.18平方米。据有关专家考证,这是湖南省目前仅有的一座最高、纯粹使用红砂岩砌筑的宝塔。塔身各层有石檐挑出,六角挑檐系有铜铃,塔顶饰以石质宝珠,整个塔身粗壮宏伟,尤其是那孤高耸天的气势,以巨大超人的空间体量,呈现出一种神圣和庄严,给人们极大的视觉冲击力和灵魂的感染力。

石塔底层面西朝洣水开有一拱形门,门额上题有正楷字“云州一柱”,“云州”也是茶陵的雅称。进门右边有石阶,沿石阶螺旋而上爬到第五层,六、七层为实心。各层开有石拱门或饰有石雕图案之窗。太阳东升西落,皆可从门或窗射入塔内,映亮螺旋阶梯,采光非常科学,设计颇具匠心,尽显古人智慧。

站在塔顶,东边可欣赏到荣华坳上四季美景。西边远眺,云山巍巍,紫薇如黛,悠远迷离;南瞰古城苍茫,云雾缭绕,神秘幽静;近观洣水环流,一江青碧,波光潋滟。清风徐来,满目山光水色,顿感心旷神怡。

东门塔始建于清朝嘉庆八年(1803年),由茶陵知州高上桂倡议并谕示州治士民捐建。关于东门塔的修建原因,有多种说法。有说塔边洣水处有险滩暗礁,建塔作为江船夜行的航标;有传说这里存在“水蛇精”,常常呼风唤雨导致古城水灾不断,建塔以镇妖免除灾难;有说为呼应南边文明塔而建,取名笔支塔,有勤耕笔田,使茶陵文化教育昌明兴盛之意。

也有人认为它像佛塔。塔本来就是佛教之产物,随古印度佛教传到中国。塔的平面一般为偶数边形,如四角、六角、八角等,四边象征四圣谛,六边象征六道轮回,八边即是八相成道,十二边指十二因缘等等。塔的层数一般为奇数,单层、三层、五层等,“七级浮屠”之说耳熟能详。因此,关于东门塔也留下了脍炙人口的佛诗:“东门古塔像笔头,西天云彩飘塔口;七级浮屠百姓佑,六道轮回万业救。”

民间传闻最多还是风水之说。茶陵州城属“金线吊葫芦”之形,洣水南来西复东,北去婉转如环筒,洣水恰似一根金线把州城绕成葫芦形。“葫芦”系在“金线”上,有随水漂流、飘荡不定甚而被水冲走之感。而东门塔就位于这个葫芦顶端洣水对岸,有悬挂“金线”、镇定“葫芦”之意。

这些说法都有一定道理,不管哪种说法,它们有个共同点,东门塔的修建,目的无非就是护佑这块水土,造福一方百姓。主持修建东门塔的茶陵知州高上桂,州志记载他“御事敏决,心存仁厚”。每逢下乡,轻车简从;征收税银和漕粮时,减除知州的火耗银,不允许有刁难百姓和多收截留现象;他认真审理有理且情有可原的人,对他们说:“我不忍心因为我的失察,让你们受到严厉的惩罚。”后来在茶陵知州任上辞世,他儿子那时正任江西进贤令,接到讣告后扶柩回乡,“囊橐萧然”,行李十分简陋,足见他的清廉。东门塔的修建,正是他宅心仁厚、情系百姓的体现。

两百多年来,东门塔矗立在这里,超脱、崇高,与西边云阳山遥相呼应。茶陵州城地势西高东底,西边云阳山巍峨雄伟,东边荣华坳则稍显低矮平缓,而粗壮的东门塔矗立在此,正好收到了东西平衡对称的效果。茶陵洲城在云阳山和东门塔的护佑下,安然舒适,温暖美好。天长日久,人们崇敬它,依赖它,东门塔渐渐成为洣水边标志性的建筑,成为茶陵游子的乡愁。

离开东门塔,爬上荣华山,再次回望,我被眼前的美景惊呆了。澄碧的天空下,太阳、云阳山、东门塔、荣华坳,正处在东西这一轴线上。而嵌在西边天幕上,离云阳山一丈高的太阳,正好处在东门塔顶端的宝珠间,如同佛光普照,金光灿烂,照得茶陵州城如火嫣红,一派祥和喜庆之象。