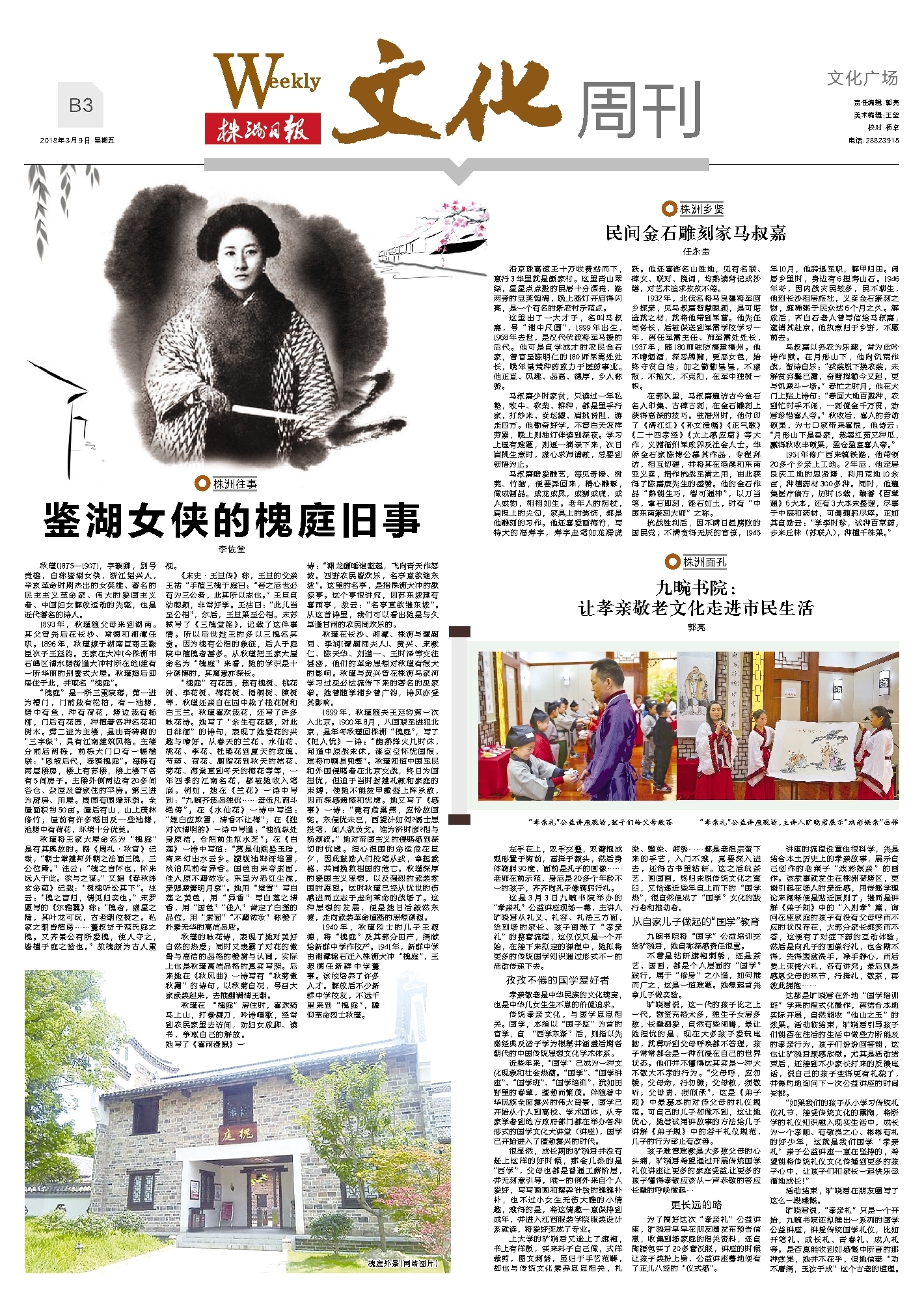

民间金石雕刻家马叔嘉

任永贵

沿京珠高速王十万收费站而下,直行3华里就是颜家村。这里青山翠绿,星星点点般的民居十分漂亮,路两旁的豆荚饱满,晚上路灯开启得闪亮,是一个有名的新农村示范点。

这里出了一大才子,名叫马叔嘉,号“湘中尺圆”,1899年出生,1968年去世,是汉代伏波将军马援的后代。他可是自学成才的农民金石家,曾官至陈明仁的180师军需处处长,晚年垦荒种药致力于医药事业。他正直、风趣、品高、德厚,乡人称赞。

马叔嘉少时家贫,只读过一年私塾,牧牛、砍柴、耕种,都是里手行家,打炒米、卖坛罐、肩挑货担,游走四方。他勤奋好学,不管白天怎样劳累,晚上则油灯伴读到深夜。学习上遇有难题,则逐一摘录下来,次日肩挑生意时,虚心求师请教,总要到领悟为止。

马叔嘉酷爱雕艺,每见奇棒、树蔸、竹脑,便要弄回来,精心雕琢,做成制品。或龙或凤,或狮或虎,或人或物,栩栩如生。老年人的拐杖,扁担上的尖勾,家具上的装饰,都是他雕刻的习作。他还喜爱画梅竹,写特大的福寿字,寿字走笔如龙腾虎跃。他还喜游名山胜地,见有名联、碑文、联对、挽词,均熟读背记或抄缮,对艺术追求孜孜不倦。

1932年,北伐名将马良骧将军回乡探亲,见马叔嘉智慧聪颖,是可堪造就之材,就将他带到军营。他先任司务长,后被保送到军需学校学习一年,再任军需主任、师军需处处长,1937年,随180师驻防福建福州。他不嗜烟酒,深恶牌赌,更恶女色,始终守贫自洁;加之勤勤垦垦,不虚报,不拖欠,不克扣,在军中独树一帜。

在部队里,马叔嘉遍访古今金石名人印集、古碑古刻,在金石雕刻上获得高深的技巧。驻福州时,他付印了《满江红》《孙文遗嘱》《正气歌》《二十四孝经》《太上感应篇》等大作,义赠福州军政界及社会人士。华侨金石家陈博公慕其作品,专程拜访,相互切磋,并将其在港澳和东南亚义卖,捐作抗战军需之用,由此获得了陈嘉庚先生的盛赞。他的金石作品“熟能生巧,智可通神”,以刀当笔,拿石即刻,锉石如土,时有“中国东南篆刻大师”之称。

抗战胜利后,因不满日趋腐败的国民党,不满贪得无厌的官僚,1945年10月,他辞退军职,解甲归田。闲居乡里时,身边有6担寿山石。1946年冬,因内战灾民较多,民不聊生,他到长沙租居旅社,义卖金石篆刻之物,施稀粥于民众达6个月之久。解放后,齐白石老人曾写信给马叔嘉,邀请其赴京,他执意归于乡野,不愿前去。

马叔嘉以务农为乐趣,常为此吟诗作赋。在月形山下,他向饥荒作战,留诗自乐:“戎装脱下换农装,未解贫穷鬓已霜,奋臂挥锄今又起,更与饥寒斗一场。”春忙之时月,他在大门上贴上诗句:“春回大地百般种,农到忙时手不闲,一刻值金千万贯,劝君珍惜喜人夸。”秋收后,喜人的劳动硕果,为七口家带来喜悦,他诗云:“月形山下是吾家,栽罢红茹又种瓜,赢得秋收丰硕果,盈仓盈室喜人夸。”

1951年修广西来镇铁路,他带领20多个乡亲上工地。2年后,他定居良庆工地的思贤塘,利用荒地10余亩,种植药材300多种。同时,他遍集医疗偏方,历时15载,编著《百草通》6大本,还有3大本未整理,尽事于中医和药材,可谓鞠躬尽瘁。正如其自励云:“学李时珍,试种百草药;步米丘林(苏联人),种植千株果。”