玉宇苍穹,田畴处处系民生

关注民生,让阳光照进民心,破解征地拆迁“天下第一难”。株洲市国土资源局攻坚克难的办法多、力度大在全省系统是出了名的,实现了征地拆迁的重大突破,交地量屡创新高,为全市社会经济发展做出了新的贡献,其中多项工作成为了全省的样板,“阳光拆迁”模式更是走向了全国。

“阳光拆迁”模式直面百姓“患不均”的顾虑,既确保拆迁群众政策补偿全部到位,又保证其知情、参与、监督和申诉的权利。即“建立一套体系,地方主要领导统一指挥调度全市征拆工作;突出两个先行,规划先行、安置先行;实行三个公开,即政策、过程、结果三公开;确保四个到位,即思想、程序、补偿、司法保障四到位”。

从2011年提出该模式试点到2013年市本级推广、2014年全市域实施,从以前年均交地6000亩到近年的年均交地3万亩,“阳光拆迁”得到了老百姓的全力拥护和盛赞,成为破解征拆难题的利器,解决了项目落地难的老问题。自实施“阳光拆迁”以来,征拆过程中没有发生一起群访事件和一起责任事故。模式得到原湖南省委书记徐守盛的充分肯定,《中国国土资源报》也两次推介。

强管理,抓规范,大力服务全市重点项目建设,数据展示成果:2011-2016年,全市共完成征地拆迁项目1277个,交地面积188678余亩,其中市本级完成841个,面积126643余亩;县市完成436个,面积62035余亩。

谭清云 摄

“村村篱落总新修,处处田畴尽有秋。一段农家好风景,稻堆高出屋山头。”古人笔下的丰收秋景在三湘大地有了最贴近的诠释。

宽阔笔直的公路两边,一片片平整的农田向远处绵延,金黄灿烂;田间道路、硬化沟渠纵横交织,田野庄稼郁郁葱葱,透着希望……深秋时节,稻穗低垂,绵延千里。一路上,道路通畅、田块规整、环境优良,一派丰收在望的美好景象尽收眼底。

住有所居、土地整治、不动产登记、征地补偿、地质防灾、和谐矿区、扶贫攻坚……从广大人民群众最基本的生存安全保障,到日益增长的发展权益需求,国土资源系统服务和改善民生的进展相辅相承。民生国土勤为民,株洲市国土资源局高度重视与百姓生产、生活密切相关的方方面面,从长远处着眼维护合法权益,从细微处入手提高服务水平。

8月,新华社、人民日报等中央驻湘主流媒体以及湖南日报、经视、卫视等省内20余家主流媒体来到株洲国土资源局,集中采访报道数字城市地理信息基础设施建设。

2013-2016年期间,市国土资源局积极探索信息化建设,全面加快信息化建设工作,并形成了丰硕的工作成果及经验,国土资源数据库管理及更新机制建设、政务办公及专题应用决策支持系统平台建设、硬件网络支撑环境建设三个方面建树颇丰。

市国土资源局大力推进地理信息公共服务平台的应用,在全省率先实现地理信息数据在线实时更新。通过调用该平台数据,已为市城建档案馆等7家单位提供了在线地理信息服务,避免了重复自建信息系统、重复测绘,节约系统建设成本约2100万元,并提供免费地理信息数据,价值达9300余万元。

2017年是株洲市国土局信息化建设的规划的第一个实施年,主要是开展基础措施建设,包括硬件环境建设及数据资源建设,主要是完成数据中心建设、机房扩容改造及网络平台建设三个项目建设。

信息平台 率先实现地理数据在线实时更新

谭清云 摄

乐居株洲 助力土地市场供给侧结构性改革

便民利民 实现窗口服务“更上一层楼”

十九大描绘的宏伟蓝图与我们的生活息息相关。十九大报告提出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。

2016年,为进一步激活土地市场,打造“乐居株洲”,国土部门结合供给侧结构性改革要求和我市实际情况,出台《株洲市商住用地供给侧改革的实施意见》,提出提振土地市场的八个做法:严控土地供应规模、提升出让地块质量、探索低密度住宅、鼓励基金合作开发、降低商住用地存量、降低房企财务成本、提速行政审批效能、强化平台公司考核。

2013-2015年,我市共建成安置房21000余套,实现了“先安置后拆迁”的总体目标,确保了供需基本平衡。同时,做好安置房办证的协调工作,经与各相关部门的共同努力,截止2015年底共计发放2420本安置房产证。

强化突出民生保障,2016年,全市完成企业改制、棚户区改造、公租房、安置房土地出让项目20宗,面积278.73亩,促进了企业职工的顺利安置,为改善棚户区居民、拆迁户、低收入人群改善居住条件奠定了基础。同时,大力支持社区建设发展,有力促推了城市拓展壮大。

2016年5月17日,株洲市不动产登记中心“三定”方案下达。2016年6月3日,株洲市不动产登记中心正式挂牌成立。各县(市)也相应成立了不动产登记机构。我市已于2016年6月27日实施不动产统一登记。

株洲市不动产登记中心成立至今,全市累计发放不动产权证书73498本,全市发放不动产登记证明120476份。现今,不动产登记系统运行总体平稳,我市不动产统一登记步入科学、规范、持续的良性轨道。

窗口历来是国土部门联系服务群众的最直接环节,株洲市国土资源局将其作为着力点,以点带面,助推各项工作上台阶。推行一次性告知制,解决申请人“不知情”的问题;推行导办式服务,解决 “来回跑”的问题;推行限时办结,解决“等待久”的问题;窗口连续三年90%的业务都实现了提前办结,并短信通知用户,服务效率大大提升。

注重前后台的协调,建立了“窗口单位——后台业务部门——局领导”的三级协作沟通体系,实行“超时默许、缺席默认”制度,通过倒逼机制提升后台业务部门办事效率;实行领导值班和科长坐班制度,及时协调处理窗口服务中的重大项目、疑难问题、特殊情况等事宜,服务力度大大提升。

不动产统一登记实施之前,单位的集资房、各类公房、房改房等房产建设年代久远,未完善规划、国土、报建等相关手续,历史遗留问题很多。针对这类业务,中心成立解决城区不动产登记发证遗留疑难问题工作组,主动为市民解决遗留问题。截至今年上半年,帮助15个小区解决历史遗留问题,完成发证2769本。为我市社会民生发展和信访维稳发挥了巨大作用,得到了社会各界一致好评。

地质防灾 筑起一道坚固生命防线

湖南是地质灾害高发易发区,2015年被列为全国地质灾害综合防治体系建设重点支持省份之一。我市境内地质灾害类型以滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝和不稳定斜坡六种为主。

2017年6月,大雨围城。地质灾害气象风险预警不断升级,各县市区险情不断,奔走在抗灾一线的国土人,为我们筑起了一道坚固的生命防线。市国土部门认真履行好地质灾害应急处置以及后期治理义务,做到及时发现隐患、及时撤离群众,确保不出现人员伤亡以及重大财产损失。

经国土部门探查,我市各类地质灾害隐患点共有1360多处,2016年各县市区列入县级以上的重要地质灾害隐患点324处,其中省级隐患点7处,市级隐患点23处。2010年以来,我市成功避让山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害2起,避免人员伤亡128人,杜绝了群死群伤事件。我市争取中央和省级财政资金11700余万元,其中2015、2016两年实施了11个重大地质灾害治理项目,44个中小型地质灾害治理项目,应急处置项目143个。开展全市范围巡排查15次,发布气象预警预报138期,累计发送预警短信13万余条。

地质灾害重在防治,近年来,株洲国土部门科学谋划、扎实工作,加大地质灾害防治力度,重视汛期地质灾害气象预警预报,抓好地质灾害群测群防,构建汛期地质灾害防治体系,及时发现和消除地质灾害隐患,有力地保护了人民群众生命财产安全,地质灾害防治取得显著成效,为全市百姓筑起了一道生命防线。

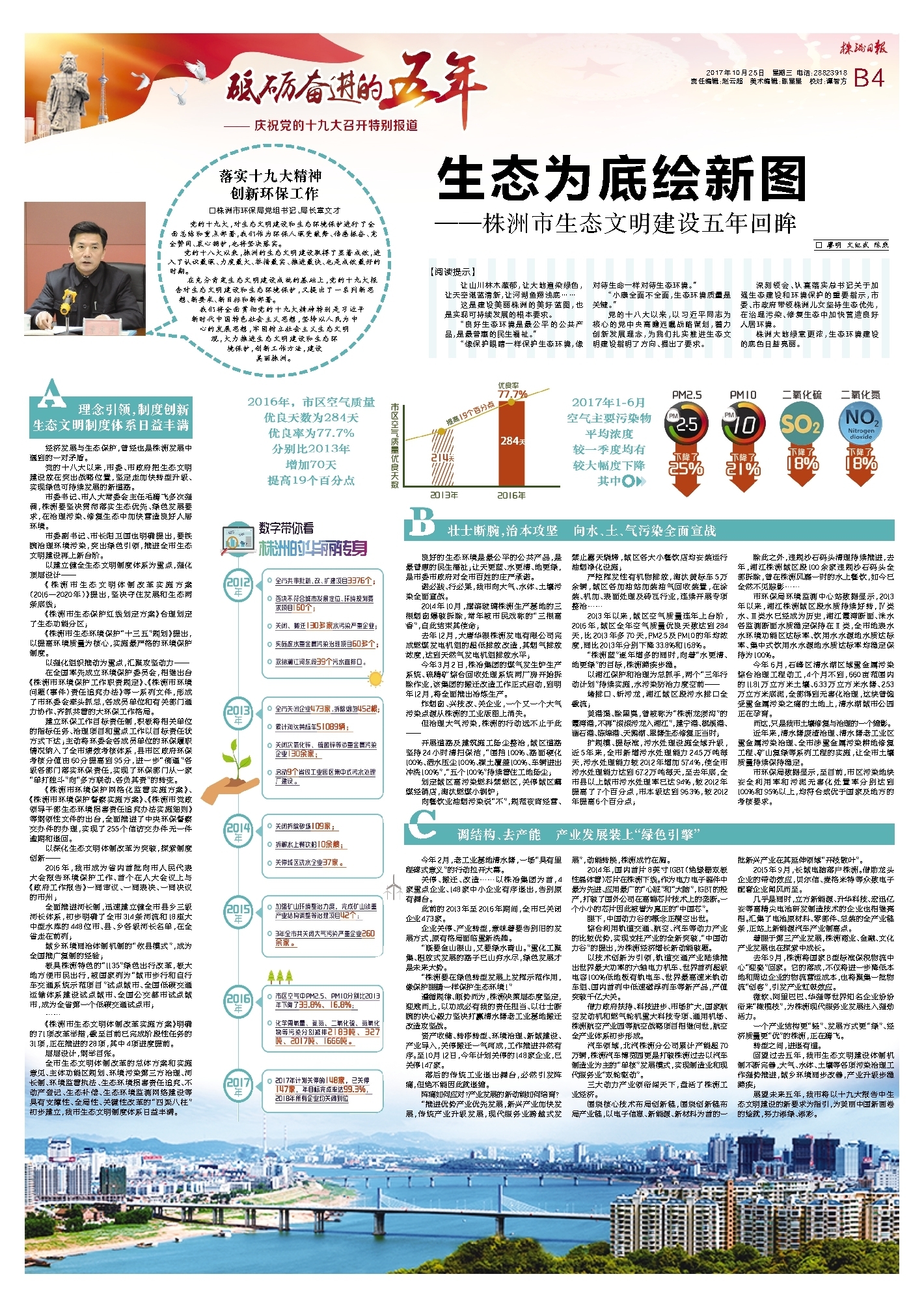

2015年

28436.7亩

2016年

25795.6亩

2012年

12423.5亩

2014年

20133.8亩

2013年

22857.6亩

株洲日报记者 王芳

通讯员 陈岱

供图 株洲市国土资源局

五年征地拆迁情况(市本级)

谭浩瀚 摄

阳光拆迁 株洲模式成全省样板走向全国

本社社址:天元区新闻路18号 邮政编码:412007 传真:28823908 电话:28816112 广告部28823918 印刷厂 28823928 发行部 28823900 本报自办发行 年定价268元 零售价:1元 广告经营许可证:株工商广字第4302004030087号 本报3:10开印6:30印完 株洲日报印刷厂印